占領から戦後へ——パレスサイドビル

出典表記のない写真は筆者による

はじめに

近代的なビルという言葉からまず思い浮かべるのは、オフィスではないだろうか。ビルは建物あるいは建築物の意味のはずだから、住宅、工場、病院、体育館、コンサートホール、美術館も「ビル」だが、たいていオフィスビルを思い浮かべる。

今回取り上げるのは、パレスサイドビル(竣工1966年)。戦後のオフィスビルの代表作のひとつで、DOCOMOMO Japanによる「日本のモダンムーブメントの建築」でも戦後のオフィスビルとして最初に選ばれている。毎日新聞東京本社が入っているビルとしても有名だ。地下鉄東西線の竹橋駅に直結している建物で、竹橋駅は、国立近代美術館の最寄駅でもあるから、訪れたことのある人も多いと思う。

竹橋からみた建物全景

竹橋からみた建物全景

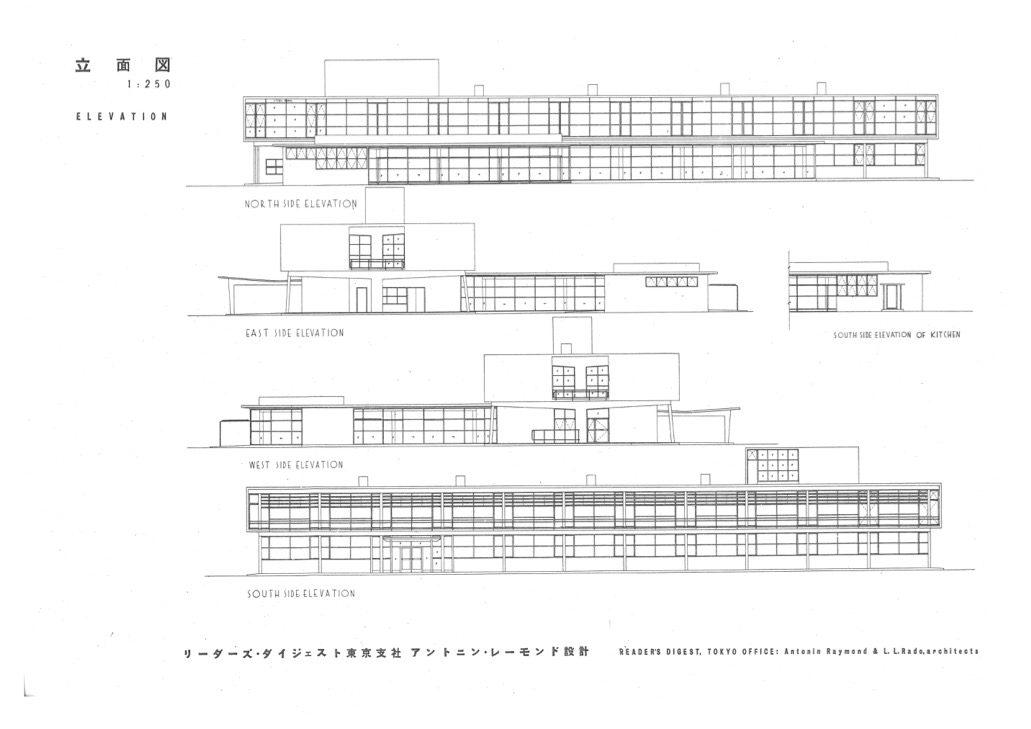

この建物は日建設計(チーフアーキテクトは林昌二(1928-2011))の設計によって1966年に竣工した。施工は大林組と竹中工務店。南北を道路で囲まれた細長い不整形の敷地に、エレベーター、トイレ、階段などが入る円筒形の建物(「サービスコア」と呼ばれる)をふたつ設け、2棟のオフィスビルを東西にずらして並べた。ふたつの棟とふたつのサービスコアは分離しているので、地震のときにはバラバラに独立して動くという耐震設計である。パレスサイドビルが立つ敷地には、かつてアントニン・レーモンド設計のリーダーズダイジェスト東京支社ビルが建っていた。これを取り壊して建てることが決まった時には、建築界で話題になったようだ。

このパレスサイドビルは有名なビルなので、インターネット上でも多くの情報が手に入る。たとえば、1968年のBCS賞受賞時のPDFを閲覧できる。竣工2年後のもので、できたばかりのパレスサイドビルがどのようなものだったか、そして当時の専門家がどのような点を評価したのかがわかる。また建設経緯、設計チームの苦闘、竣工建物の技術的特徴といった詳細も含めて、東工大の藤岡洋保氏が連載「建築史の世界」のなかでこのビルを取り上げている。

建築家の坂牛卓は、『教養としての建築入門』(中公新書、2023年)で、建築を鑑賞論・設計論・社会論という3つの切り口から説明している。建築をどう見るかと、どう作るかと、どう使われるか、と言いかえてもいい。とても明快な切り口だ。今回はそのうちで、鑑賞と社会に重心をおいて見てゆきたい。

サービスコア内部のエレベーターホール

サービスコア内部のエレベーターホール

林昌二について

まずは、チーフアーキテクトの林昌二について。パレスサイドビルを設計した日建設計は組織事務所なので、林昌二をトップとするチームによって検討が進められた。とはいえ、一般的には林昌二の代表作とみなされる。

林は1928年に東京の小石川で生まれた。妻の林雅子も女性建築家として知られる。小さい頃は典型的な軍国少年だったという。終戦時は18歳。当時は飛行機の研究で国に貢献するつもりだったが、敗戦により飛行機の研究が禁止されて、建築の道へ進んだ。東京工業大学を卒業後に日建設計に就職し、掛川市庁舎、三愛ドリームセンター、POLA五反田ビル、中野サンプラザなどを手がけた。戦後の復興期とはいえ、大学在学中から住宅の設計依頼を受けていたという早熟ぶりを見せている。パレスサイドビルでチーフになったときは38歳だから大抜擢と思われるが、本人は他の人がやりたがらないのでお鉢が回ってきた、と述べている。林の生活圏は生涯、首都圏だったと言えるだろう。戦争中も都内で空襲を経験していた[1]。

中野サンプラザ 入口ホール

中野サンプラザ 入口ホール

リーダーズダイジェスト東京支社を、新聞社、オフィス、印刷工場、商業施設など延床面積12万平方メートルにおよぶ複合施設に建て替える構想が持ち上がったのは1963年のこと。竣工してわずか12年後のことだ。リーダーズダイジェスト、毎日新聞社、三和銀行系の東洋不動産の3社が施主となって、地下鉄東西線竹橋駅の完成に合わせて、大型共同ビルをつくるプロジェクトが動き出した。リーダーズダイジェストからは、レーモンドの現社屋を超えるユニークな建築を求められた、という。工期は27ヶ月と決まった。これは新聞の休刊日に合わせて輪転機を止めるためのもので、設計期間はわずか6ヶ月しかなかった。

竣工後、林は「骨格と装備」という文章を『新建築』に書いている。このなかで、予想される将来の改変に対して、長い寿命を持つ構造体と、短い時間に変わる設備や仕上げに区分したと述べている。このコンセプトは身を結び、設備の改変に対応するとともに、全体の建築的な細部やデザインはほとんど変えることなく使い続けられている。

設計者を譲り渡す

アントニン・レーモンドと林昌二、という切り口でこの建物をみてみよう。

上で述べたように、パレスサイドビルの前には、リーダーズダイジェスト東京支社ビル(竣工1951年、解体1964年)があった。「リーダイ」「RD」と呼ばれたこのビルを設計したのは、現在のチェコ出身の建築家アントニン・レーモンド(1888–1976)である。

レーモンドについて、やや詳しく触れておきたい。レーモンドは、1888年に現在のチェコに生まれた。1910年にアメリカへ渡り、フランク・ロイド・ライトの事務所で働く。妻のノエミとともに1922年、ライトの帝国ホテル建設のために来日したあとで、独立。日本に事務所を構えて戦争が始まる前まで設計を続けた。戦前の作品のうち、今も残るものとしては、星薬科大学(1924年)、東京女子大学(1934年)などがある。レーモンドは、1937年にインドで仕事をするために日本を発ったが、その後の国際情勢の悪化にともない、アメリカへ戻る。第2次世界大戦の終結までアメリカにとどまった。戦後の1947年、レーモンドは日本へ戻り、設計活動を再開させ、1973年に引退するまで日本で活動を続けた。1976年にペンシルベニア州ニューホープで逝去。戦後に立ち上げた、レーモンド設計事務所は現在もその名前のまま活動している。

リーダーズダイジェスト東京支社 立面図 (『国際建築』1951年9月号)

日本のモダニズム建築の歴史を考える際に、レーモンドが残した影響は大きい。レーモンドが設計した建物は、日本におけるモダニズムの受容過程を示すものであったし、戦前のレーモンド事務所出身者のなかには、吉村順三、前川國男など、戦後のモダニズムを牽引した建築家がいた。レーモンドは、さまざまなエピソードのある人物だが、今回はふたつのことに言及したい。

ひとつは、レーモンドが戦時中、アメリカで木造住宅を設計したことである。米陸軍は、1943年にユタ州のダグウェイ実験場に日本とドイツの一般的な家屋を再現した住宅を建て、焼夷弾爆撃戦術を完成させるための実験を幾度となく行った[2]。そして、この実験結果に基づき、1944年以降本格化する日本本土爆撃の爆弾投下戦術が決定する。レーモンドが米軍に協力して設計していたのは、焼夷弾の延焼実験用の木造住宅であった。レーモンド自身も、自らの自伝でこのことに触れ、これは「戦争を最も早く集結させる方法」として「ドイツと日本を可能な限り早く、しかも効果的に敗北させる」ためであり、そのための「道具をつくることは、容易な課題ではなかった」と述べている[3]。

もうひとつは、リーダーズダイジェストをめぐって、一部の建築家やエンジニアの間におきた論争(いわゆるリーダイ論争)である。構造家のポール・ワイドリンガー(1914‒1999)とともに設計し、竹中工務店の施工でつくられたリーダーズダイジェスト東京支社ビルは、地上2階、地下1階の建物で、整然と並ぶ柱を水平の屋根が支える姿を持っていた。レーモンド自身は、この建物について、次のように述べている。

すべてのものが六尺と三尺の単位でできている従来の日本建築の規模は、民主的で人間的であった。(略)

リーダーズ・ダイジェスト社の新社屋の規模も民主的、人間的であり、謙虚である。[4]

リーダーズダイジェスト東京支社 正面外観(『国際建築』1951年9月号)

リーダーズダイジェスト東京支社 正面外観(『国際建築』1951年9月号)

皇居のお濠に面する建物の南側は、ガラスによる全面開口で、とても明るいビルだった。威厳や権威とは対照的な、外に開かれた、その意味で「民主的、人間的」な建物だったのである。リーダイをみた建築家たちは、これぞまさしく機能主義の建物だと思ったようだ。しかしエンジニアからは、地震国の建物であることを考えると耐震性に欠けるのではないか、という批判が起きた[5]。辻泰岳が指摘するように、この論争は自然科学の議論らしく耐震性の検討が数式で示されているものの、森田茂介が「都心の一等地にあれだけの敷地をとり、事務室だけでなく、食堂、プール等をとっているという事は、アメリカの会社が日本に店を持ったから出来たことで、私にはそれが植民地的条件であると感じられた」と述べたように[6]、戦勝国アメリカの余裕に対する負い目や妬みもあったのではないかと推測する。

リーダーズダイジェストビルを建替えてパレスサイドビルをつくることとなった林は、内藤廣との対談で複雑な感情を明らかにしていた。

林 あれは大変な傑作で、よく出来た建築でした。日本では例がないことをたくさんあそこでやっていますし、それからまとまり方も非常に鮮やかです。あの当時、第一級の建築でしたね。(略)保存しておくに値する建築でしたよ。プロポーションも良かった。レーモンドの最高傑作だったんじゃないでしょうか。非常にオリジナルで、ユニークでした。(略)ただ私は壊すことになると思っていました。いくらアメリカの威力だといっても、あんな所にあんな建物があったらいけませんよ。ちょっと度が過ぎていますからね。

内藤 ああそうか。リーダーズダイジェストだからできたんですね。

林 占領軍の威力で強引に建てちゃったものですよ。[7]

林は、レーモンドのリーダーズダイジェストを高く評価するが、おそらく壊されることになっただろう、と述べる。パレスサイドビル建築時には、ライトによる帝国ホテルの建替えも話題になっていた。林は、この対談のなかで、リーダーズダイジェストを一部でも残すべく、メモリアルルームをつくるなど保存のための相談をレーモンドに持ちかけていた、と明らかにしている。しかし、それは実現しなかった。レーモンドはレーモンドでリーダーズ・ダイジェスト社に、自分を建替えの設計者に指名しなかったことへの抗議の手紙を送っていたという。設計チームのひとりである平井堯は、こう述べている。「建て替えるわれわれ設計者が、元もと建っていた高品質の建築に宿る設計思想を学習しよう。レーモンドの『呪い』にかかり、以前の建物のよい部分、例えばキャンチレバー、合理的な材料の選択などの思想を踏襲しよう。それが新しい保存に繋がると考えたのです」[8]。

リーダーズダイジェスト東京支社内部 (『国際建築』1951年9月号)

気になるのは、林の発言である。リーダーズダイジェストビルは「大変な傑作」で「レーモンドの最高傑作」であるにもかかわらず、「あんな所に」「占領軍の威力で強引に建てちゃった」「あんな建物があったらいけません」という。ここには、林のレーモンドに対する相反する感情が現れていると言えるだろう。林は、上記の発言に先立って、レーモンドの対日戦争協力について触れていた。

林 アメリカのどういう組織なのか、軍が東京の住宅の模型をつくって燃やす実験をしているんです、砂漠の中で。その計画にレーモンドがかなり深くタッチしていたというのは、どうも事実らしいです。(略)

内藤 レーモンドにしたところで、一晩に10万人が死ぬような事態になるとは思っていなかったかもしれません。

林 そうでしょうね。誰にとっても意外だったんじゃないかと、私は想像します。つまり、あれほど都合よく1つの大都市が一晩で燃え尽きることは、想像していなかったんじゃないでしょうか。そういうことは歴史上ないですからね。(略)私は[レーモンドが]設計のうまい人だったことは十分に認めるんだけれども、その一方で、つまりあれほどの戦果があることはわからなかったとしても、焼夷弾をばらまいて、かつ四方から焼いていけばうまく焼き尽くせると考えたことについてはかなり力を貸したわけですから、それにはいまだに腹を立てているわけです。([]内は引用者補)[9]

林が東京で生まれ育ち、軍国少年だったことを思い起こすならば、レーモンドへの相反する感情は想像できる。林は幼い頃から見続けてきた東京の風景を空襲で焼かれているのだ。そして皇居のすぐそばにできたレーモンドの新建築は、占領軍の政策を体現するかのような、「民主的で人間的」な建物だった。一方で林は、自分がレーモンドのような半生を送っていたら戦時中の対日協力は極めて自然なことだっただろう、とも述べて、そこには「ヒューマニズムも出てこないでしょう」と付け加えている[10]。林のこの発言をどう解釈すべきだろうか。戦争にはヒューマニズムもないという意味なのか、それとも戦争協力をしたレーモンドの建築にはヒューマニズムも出てこないはずだ、という意味なのか。自分の育った街を焼き尽くした爆弾投下戦術に協力をしたレーモンドは、戦勝国の一員として日本に戻り、「民主的で人間的な」建築を皇居のそばに建てた。そのことに対する、日本人建築家の複雑で繊細な心情は、丁寧に考えておく必要があるだろうと思う。

リーダーズダイジェスト東京支社の建物が解体されたのは、東京オリンピックが開催された1964年。パレスサイドビルの竣工はその2年後である。もちろん建築は設計者の政治的な感情だけで動くものではない。いわば姿形のある媒体として、複数の個人の交錯する思惑を抱えて屹立する。その意味では、林自身がどう思っていたかよりも、1964年という社会が、リーダーズダイジェストビルからパレスサイドビルへの建替えを導いたという点もあるだろう。

林がすごいのは、このことを「その社会が建築を創る」という明快な言葉で発信した点である。1974年、巨大建築論争と呼ばれる論争のなかで登場したフレーズであった。この論争の発端は、建築評論家の神代雄一郎が「巨大建築に抗議する」という文章を1974年の『新建築』誌に発表したことからはじまる。神代は、NHKホール、新宿三井ビル、住友ビル、最高裁判所といった建物をとりあげて、資本主義と大企業による大規模開発が非人間的な空間を生み出している、と述べた[11]。これら建物を設計していたのは組織設計事務所であったから、そこで働く設計者たちが次々と神代に対する反論を発表した。林は翌1975年に「その社会が建築を創る」と題した文章を発表している。過密社会において巨大建築こそが社会の要請であると主張した。

リーダーズダイジェストビルが壊されたのも、パレスサイドビルが作られたのも社会の要請とみなすならば、1964年という社会について考えなければならない。

五十嵐恵邦が述べるように、1964年の東京オリンピックは、第2次世界大戦での敗戦のトラウマをスポーツの勝利を通して回復していく側面をもっていた[12]。例えば、東洋の魔女と呼ばれた女子バレーボールチームの監督である大松博文は、その練習の厳しさから、「鬼の大松」と呼ばれたことでも知られる。彼は、南方戦線での従軍経験をもち、インパール作戦の生還者でもあった。彼のコーチ哲学が戦争体験に深く根差したものだったことを、オリンピックの前後に出版された書籍のなかで披露している。大松は選手に対して、勝利こそがすべてであること、怪我も病気もそして選手の生理も精神によって超克することを求めた。大松は過酷な練習をおこなう選手をこう叱咤する。

これくらいの練習がなんだ。まだ生きて息をしているじゃないか。[13]

包帯とテープをまとった選手の姿は、戦時中の兵士を想起させるものでもあった。だからこそ、女子バレーでソ連に勝利し金メダルを獲得したことは、それを見ていた多くの国民の、第2次世界大戦の敗戦のトラウマを良い思い出に変えるものだったのだ。

オリンピック開催にむけて、東京が「浄化」されていったことはよく知られる。下水道網の整備、都民のモラル上昇を意図する条例の施行とともに、道路など交通インフラも整備されていった。リーダーズダイジェスト東京支社は、その意味でもオリンピックの年に、壊されていく運命だったのかもしれない。

サービスコアのスリット状の窓

サービスコアのスリット状の窓

おわりに

もし、「その社会が建築を創る」のならば、社会の変化は新たな建築を要請するだろう。実際、パレスサイドビルの前後に竣工したオフィスビルは、解体されるものもでてきている。たとえば、丸の内に最初に建てられた高層ビル、前川國男の東京海上日動ビル(竣工1974年、解体2022年)は、パレスサイドビルより後に竣工したが老朽化を理由に建替えられている。旧日比谷電電ビル(竣工1961年、解体2022年)はNTT本社ビルとして、情報技術環境の変化に対応してきたが、昨年解体された。パレスサイドビルは、そういったなかでもバリアフリーや耐震設計など、社会の要請に適応してきた。

東京海上日動ビル

東京海上日動ビル

一見すると、林のこのフレーズは、資本の論理において開発を許容する言葉のようにも思える。しかし、林は、竣工時に「骨格と装備」という文章を発表し、建物を長いライフを持つ骨格(コンクリートの床と架構からなる構造躯体)と短いスパンで変化する装備に分けて考えるという設計思想に基づいて、この建物を設計したと述べている[14]。つまり、可変性の高い部分はあらかじめ変えられるようにしてあった、というわけだ。パレスサイドビルが竣工後55年を過ぎてもなお、さまざまな情報技術の革新や社会状況の変化に対応しながら使い続けられている背景には、このようなこともあった。それだけではなく、施主の厳しい要望にも応えている。当時のオフィスビルのセオリーだったセンターにサービスコアをすえるプラン(センターコア)ではなく、サービスコアを二つ設けるダブルコア(あるいはデュアルコア)を採用したことで、施主がビルを維持管理していくために必要な賃貸スペースを確保できた。モダニズムに特徴的だが当時は高価だったカーテンウォールを採用しないことで、坪単価を抑えることができた。1964年という時代がパレスサイドビルを出現させたのだとすれば、我々は、1964年から始まる時代をまだ生きているのだろう。

参考文献

『林昌二の仕事』新建築社、2008年

辻泰岳『鈍色の戦後』水声社、2021年

アントニン・レーモンド『自伝』鹿島出版会2007年

註

[1] 『林昌二の仕事』新建築社、2008年。

[2] Dylan J. Plung, “The Japanese Village at Dugway Proving Ground: An Unexamined Context to the Firebombing of Japan,” Japan Focus,Vol.8, Issue 8 Number 3, 2018. https://apjjf.org/2018/08/Plung.html

[3] アントニン・レーモンド『自伝』鹿島出版会、1970年、175頁。

[4] 『リーダーズダイジェスト』6(7),日本リーダーズダイジェスト社,1951-07. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1763593 (参照 2023-08-22)

[5] たとえばウェブ上でアクセスできるものとしては、以下の文献を参照。松野高久「アントニン・レーモンドの『リーダーズダイジェスト東京支社』第1回」http://www.kindaikenchiku.co.jp/update/column/big/2019_11/Raymond01.pdf;

松野高久「アントニン・レーモンドの『リーダーズダイジェスト東京支社』第2回」http://www.kindaikenchiku.co.jp/update/column/big/2019_12/Raymond02.pdf ;松野高久「アントニン・レーモンドの『リーダーズダイジェスト東京支社』第3回」http://www.kindaikenchiku.co.jp/update/column/big/2020_01/Raymond03.pdf ;金田勝徳「RD構造論争・再考」 https://a-forum.info/articles/prof_write/kaneda_201009_0910_kindaikenchiku.pdf

[6] 森田茂介「建築の矛盾」『建築文化』1951年6月号。

[7] 「対談 毒は薬になり得たか」『INAX REPORT』 https://www.biz-lixil.com/column/pic-archive/inaxreport/IR173/INAX173_15_37.pdf

[8] 『林昌二の仕事』新建築社、2008年、81頁。

[9] 「対談 毒は薬になり得たか」『INAX REPORT』 https://www.biz-lixil.com/column/pic-archive/inaxreport/IR173/INAX173_15_37.pdf

[10] 「対談 毒は薬になり得たか」『INAX REPORT』 https://www.biz-lixil.com/column/pic-archive/inaxreport/IR173/INAX173_15_37.pdf

[11] この論争については、編集者の和田隆介による整理がわかりやすい。和田隆介「巨大建築をいかに語るか」 https://wadaryusuke-w.medium.com/巨大建築をいかに語るか-2cb606bc66e0

[12] 五十嵐恵邦『敗戦の記憶』中央公論新社、2007年。

[13] 大松博文『おれについてこい!』講談社、1963年、59ページ。

[14] 『林昌二の仕事』新建築社、2008年。