戦後・日本・モダンムーブメント

1. はじめに:戦後日本のモダニズムの行方

「宇宙船ビル」として知られる、カプセルユニットが印象的な外観のビル。細胞のようなカプセルの狭い内部は白を基調にしたレトロフューチャーなインテリアで、ソニー製のブラウン管テレビやオープンリールデッキなどが作り付けられ、潜水艦のような丸い窓が宇宙船を思わせる。140個のこうしたカプセル型の住戸ユニットによって構成された一つの集合住宅が「宇宙船ビル」の正体だ。それぞれのカプセルは独立していてカプセルの中で生活が完結するようデザインされていた。カプセルごと交換できるので、原理的にはこのカプセルを足したり引いたり交換したりしながら、いわば建物そのものが成長し続ける。しかしこの建物――中銀カプセルタワービル――は、竣工から約50年が経過した2021年、解体が決定した。

建築家・黒川紀章が1970年代に設計したこの中銀カプセルタワーは、メタボリズムの代表的な建築作品と言われる。メタボリズムは新陳代謝を意味する生物学用語からの転用であるが、世界的に知られた日本発の建築運動で、都市の拡大と人口増加に対応する有機的な都市や建築のデザインを提案した。黒川紀章はその代表的建築家として知られる。2000年代に入ってから設備の老朽化が問題となったときにも、カプセルの交換で対応できると考えられた。しかし実際には、構造上の問題から交換は困難だった。

現在の中銀カプセルタワービル(2021年12月22日、編集部撮影)。

現在、住民は退去し、カプセルの保存のための活動が行われている。

オリンピック・パラリンピックが2020年に開催されることが決定してから、急ピッチでその準備が進められるのと並行して、1950年代から1970年代に建てられたビルの建て替えが進められていった。例えば、谷口吉郎のホテルオークラ本館(1962年竣工)は、2014年に解体が発表されると国内外の文化人などから解体を惜しむ声が上がった。菊竹清訓の都城市民会館(1966年竣工)はメタボリズムの代表的作品のひとつだが、それとは対照的に活用をめぐってさまざまに検討が行われたものの、やはり最終的には2020年に解体された。原美術館(1938年竣工)のように戦前の建物であっても解体される例もある。原美術館は、もともと個人邸宅だったが、1979年に美術館へリノベーションし、現代美術を中心とした展覧会を開いていた。設備の老朽化などから、2021年に閉館している。

無くなるものがある一方で、国際的に評価される建物もある。2016年にル・コルビュジエの建築作品のひとつとして国立西洋美術館(1959年竣工)が世界文化遺産に登録された。フランスを中心に7カ国(ドイツ・アルゼンチン・ベルギー・フランス・インド・日本・スイス)に残る建築群を対象として、大陸を跨いだ初の世界遺産登録である。ところが、建築に関心のある人を除けば、この国立西洋美術館のシンプルなコンクリート打ち放し建築が世界遺産になったことに、どうもピンとこない人も多かったように思われる。

国立西洋美術館の前にはコンサートホールとして有名な東京文化会館がある。こちらに迫ってくるようなダイナミックな庇が印象的だ。どちらもコンクリートで似たような形をしている。それなのに、片方は世界遺産になるほどの価値があるという。どこが違うのか。頭のなかでハテナマークを持ちながら、ちょっと歩くと瓦屋根が印象的な東京国立博物館本館と、いかにも西洋風といった趣きの佇まいの国立科学博物館が見えてくる。こちらの方がレトロで立派な洋館で、よっぽど価値がありそうに見える。

確かに国立西洋美術館は鉄筋コンクリートの公共建築で、近現代の建築にそれほど興味がないと、世界遺産になるくらいの珍しい建物には見えないかもしれない。世界遺産になったル・コルビュジエの建築作品の写真をみてみると、「どこにでもあるなあ……」と思う人も多いだろう。けれども、建築とりわけ近現代建築について多少なりとも関心があるなら、ル・コルビュジエの建築作品群が世界遺産として登録されることに違和感を持つことは少ないと思う。「どこにでもある」ということこそ、ル・コルビュジエの建築作品群が評価された理由だったからだ。

2. モダン・ムーブメントを伝える

これまで触れてきた建物——中銀カプセルタワー、都城市民会館、国立西洋美術館、東京文化会館、原美術館——は、一見すると共通点がなさそうだが、実は〈モダン・ムーブメントの建物〉という共通点を持っている。モダン・ムーブメント(近代建築運動)は、すべての人にとってよりよい社会・文化・環境の実現を目指して、科学技術、デザイン、イノベーションを建築に用いる運動のことで、主に20世紀の建築潮流を指して使われる。国立西洋美術館を含むル・コルビュジエの建築作品群の世界遺産登録は、このモダン・ムーブメントへの顕著な貢献が評価されたものだ。

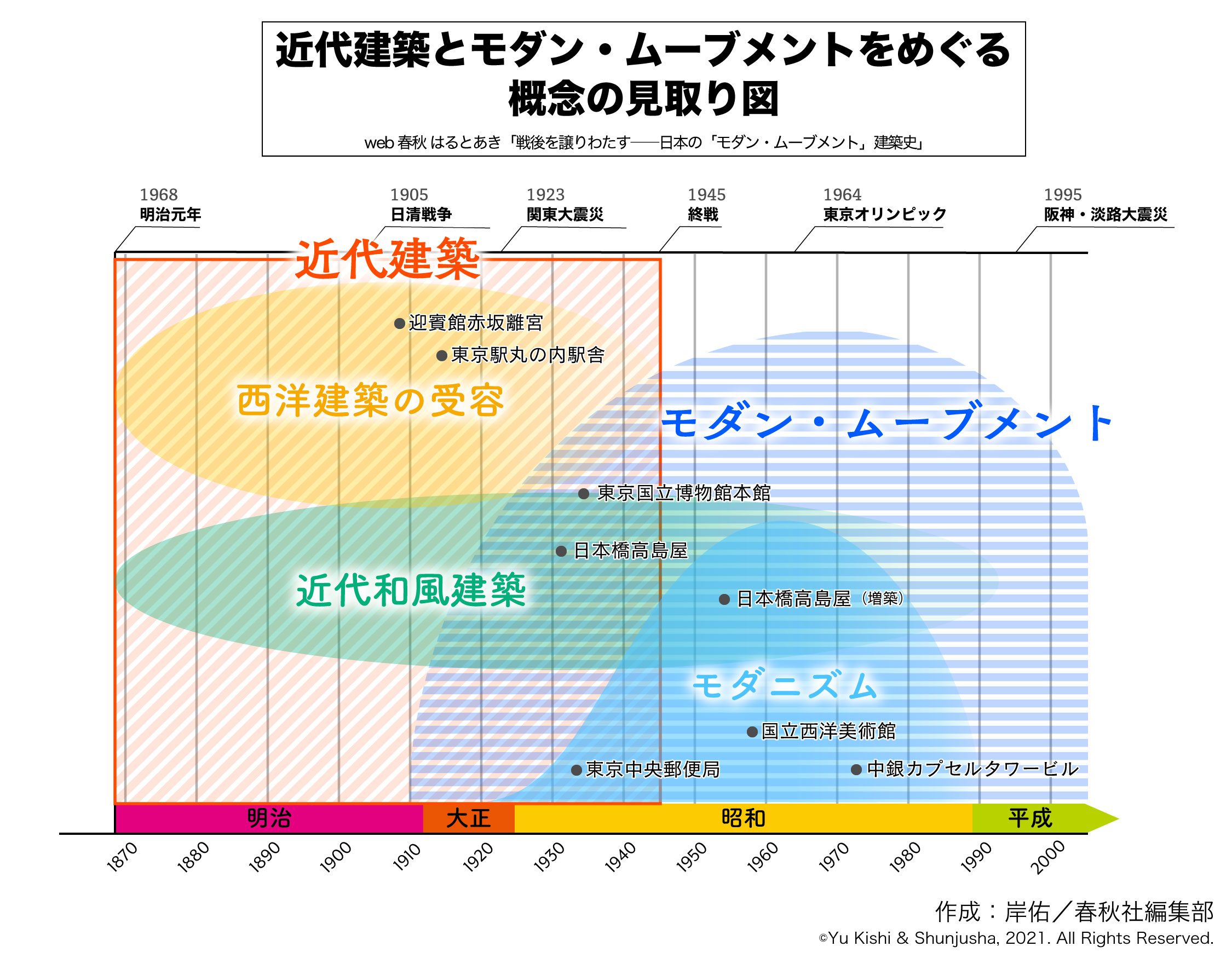

似たような言葉として「近代建築」や「モダニズム」という言葉がある。近代建築は、歴史的な意味での「近代」の時代の建物、つまり幕末・明治から第二次世界大戦までの建物を意味する。とはいっても、約75年から約150年前の間に建てられたあらゆる建物を指すというよりも、幕末・明治から終戦までに西洋からの影響を受けた建物を指すことが多い。いっぽうモダニズムは、イズム(思想・主義)が含まれるくらいだから、材料や形に加えて思想がある。すなわち、鉄・ガラス・コンクリートといった工業用につくられた素材を多く使い、合理主義や機能主義といった思想に基づいて、線と面で構成された抽象的なデザインを行った建物を指す。時期的には、20世紀初頭の欧米からはじまり、日本では関東大震災(1923年)の後から作られはじめ、とりわけ終戦から高度経済成長期にかけて多く作られた。

この二つは重なるところと重ならないところがある。近代建築に関して言えば、これは年代に依存する概念であるため、基本的に戦後の建築は近代建築に含まれないことになる。例えば、迎賓館赤坂離宮(1909年竣工)、東京駅(1914年竣工)は近代建築であるが、素材、形態、デザインなどの面でモダニズムとはみなされない。

一方、モダニズムはひとつの思想・主義であるから、それを有する建築であるかどうかが問題になってくる。たとえば吉田鉄郎の東京中央郵便局(1931年竣工)はモダニズム建築に含まれ、高橋貞太郎による日本橋高島屋(1933年竣工)は、同時期に建てられた建築であってもモダニズムとはみなされないが、その後の村野藤吾による高島屋の増築(1952年竣工)はモダニズムとみなされる。

つまり、時期と対象物でいえば、近代建築は戦前のモダニズム建築を含むけれども戦後を含まない。モダニズム建築は1920年代から戦後を含むが、例えばゴシック、ロマネスク、ルネサンスといった西洋の建築様式をデザインに用いた建築は含まれない。戦前までが近代建築、戦後はモダニズム建築ときっぱり分けられれば良いのだが、そうもいかないのだ。定義というのは概してそういうものかもしれないが、どれも一長一短でなかなか難しい。

その錯綜した概念を整理するため、「モダン・ムーブメント」という用語が登場する。冒頭の言葉を繰り返せば、それは「すべての人にとってよりよい社会・文化・環境の実現を目指して、科学技術、デザイン、イノベーションを建築に用いる運動」のことで、日本では1920年代以降に登場し、モダニズム以外も広く含めることになる。たとえば上に見た高橋貞太郎の日本橋高島屋のような近代和風の建築も、このモダン・ムーブメントに含まれる。

モダン・ムーブメントそのものは、政治イデオロギー、風土、気候に関係なく世界中で展開された、いわばグローバルな文化現象である。モダン・ムーブメントは、国や政府といった公的組織のイデオロギーを反映することもあれば、人びとの住まいや生活の向上にも貢献してきた。

このモダン・ムーブメントの歴史的・文化的重要性を認識して、その成果を記録するとともに、残っている建物や環境の保存と活用を訴える国際学術組織にドコモモ(DOCOMOMO: Documentation and Conservation of buildings,sites and neighbourhoods of the Modern Movement、モダン・ムーブメントにかかわる建物と環境形成の記録調査および保存のための国際組織)がある。日本にも支部があり、ドコモモ・ジャパン(DOCOMOMO Japan)という。1999年に「日本の近代建築20選」を、2003年にはそれに80件を加えた「日本におけるモダン・ムーブメントの建築」を選定し、以降も日本のモダン・ムーブメント建築の再評価や記録、保存活動を行い、優れたモダン・ムーブメント建築の選定をしている。

前節で挙げた例でみられるように、いま課題となっているのは、ドコモモの活動に代表されるこれらの建築の保存と再生だ。保存し再生するためには、まずはどのような価値があるのかを理解しなければ始まらない。一見どこにでもありそうな建物が、近現代の建築の歴史上で価値があるというこのギャップを、いかに埋めるかが重要だ。

3. 戦後を譲りわたすために

東京大学工学部で建築史を教え、多くの建物の保存活用に関わった建築史家の鈴木博之の最終講義をまとめた『近代建築論講義』には、東京駅上空を撮った写真に無数のバツと三角の記号がつけられた図版が掲載されている。1976年に空撮された写真である。

30年後の航空写真でこれらをくらべてみますと、このバツが全部消えている、三角はこれから消えるという建物です。一国の首都の中央駅の周囲でこれだけ30年で様変わりしてしまう都市というのはまずないのではないか。我々は当たり前のように考えていますけれども、これがいかに異様なことか、というのをやはり少し考えてみるべきではないか(235頁)

と鈴木はいう。

この急激な風景の変化は東京駅周辺だけに限ったものではない。都内では渋谷駅周辺が再開発されているが、大阪駅や博多・天神周辺でも同様に大規模な再開発が行われている。これら大都市の中心部では、2010年前後から高度経済成長期までに建てられた建物が更新時期を迎え、オフィスビルを中心に建て替えが計画された。その結果として、戦後作られてきた風景が急速に消滅しつつある一方で、それらの建築については、歴史的な評価や一般の認知度は追いついていない。

近代の洋風建築は、例えば2018年に登録有形文化財になった旧山口甚吉邸(1927年竣工)がKudan Houseとして保存・利活用されているように、その珍しさや魅力も伝わりやすいのでなんとか残して活用しようという話に比較的なりやすい。ところがモダン・ムーブメントの建物になるとそれが難しい。理由は様々だが、誰もが見てわかる装飾が少ないことに加え、建物の機能、つまり安全性や利便性、そして広い意味での経済性が壊す理由であることも多い。どこにでもありそうな建物をわざわざ残すのには説明が必要だ。

戦後日本の生活風景を作り、ともに歩んできた時間を語るもの、それがモダン・ムーブメントの建物だと言える。例えば戦後日本の各地に建設された団地は、大量かつ安定した住まいを供給する点で、モダン・ムーブメントの重要なトピックである集合住宅と関わる。橋や高速道路そしてサービスエリアや料金所といった交通インフラの建設は、日本国内の農山村・漁村の風景を一変させた。住宅だけに絞ってみても、エアコンが設置され、配電設備が整い、リビングダイニングキッチンという間取りが採用されることで、人々の住まいや生活は向上した。よりよい社会・文化・環境を提供しようとしたモダン・ムーブメントの建物がもたらすものは、それが当たり前になると、その大切さに気づきにくい。豊かさとともに失ったものがあるとか、何もないけどあの頃は良かった、という話をしたいのではない。それが失われていくことは、戦後日本が歩んできた道を振り返ることができなくなる、ということなのだ。

モダン・ムーブメントの建物に多く使われた材料がコンクリートだった。道路もビルも、みんなコンクリートでできている。実はコンクリートは古代ローマからパンテオンやコロッセオにも使われた長い歴史を持つ素材である。しかし、現代のコンクリートは、冷たい印象をしばしば伴い、無機質で没個性的に思われることも多いかもしれない。そのため、コンクリート打ち放しの建築を残すことは、なかなか理解されづらい面もあるのではないだろうか。

その一方で、幸いなことにモダン・ムーブメントの建物を継続して使っていこうという動きも徐々に増えてきた。その方法も、建っている姿そのものを保存するだけではなくて、外観の一部を保存して使い勝手をよくしたり、建物自体がなくなってもその詳細な記録を保存する、記録保存と呼ばれる方法もある。そもそもモダニズムは合理性を追求する考え方だから、その建物は必要から形態を決めて量産された材料を用いるので耐久性に乏しいことが多い。コンクリートは汚れていくばかりで、鉄は錆びて劣化していくばかり。無駄なく必要を満たすために作られたモダニズムの建築の寿命は、必要がなくなればそこで尽きてしまう。そのためモダニズムの保存は言語矛盾的な行為だという指摘もある[1]。

それでは、モダニズムの役割は終わったのだろうか。時代の変化とともにそれらは、消えゆく運命なのだろうか。だとしたら今、私たちが拠って立つ歴史を築いてきた建物たちは、消えゆくことが必然だというのだろうか。

本連載では、こうした問題意識に立ち、日本のモダン・ムーブメントの歩んできた道のりを概ね時系列で振り返り、保存や活用のあり方を考え、岐路にあるモダン・ムーブメントの建築を今後どのように継承してゆくのかを考える。各回ひとつの建築あるいは建築群を取り上げ、その背後にある思想や歴史など、建物の「見方」を解説する。工法などの工学的な部分の解説は必要最低限な範囲にとどめ、思想や人物といったソフトな面から、何が魅力なのか、どう評価できるのか、を述べていきたい。

戦争の歴史が風化していくのと同様に、戦後の歴史もまた、忘れられつつある。戦後の日本は、人間性の回復からはじまり、戦争の焼け跡から豊かな暮らしと便利な生活をつくりあげた。建築はそこに果たした役割は大きい。戦後の建築は、かつて描かれた日本の行く末を今に伝える遺構である。しかし、それは今に夢を伝える遺構である。そこには、夢のまま消えた夢があり、夢が実現した夢もあり、そして夢だったことすら忘れられ当たり前になった夢もある。敗戦からこれまでの来し方を伝える戦後の建築が消えていくにつれて、忘れ去られていく歴史の多さに、私たちは今一度、意識を向けるべきではないだろうか。戦後の歴史を次世代へ譲りわたすために、建築はなにができるのかをこれから考えてゆきたい。

註

[1] 吉田鋼市『日本の初期モダニズム建築家』王国社、2018年、25頁。