「戦後」から「戦後」へ——東京国立博物館表慶館および本館

(出典の記載のない写真は筆者による)

1.はじめに

われわれはミュージアムに足を運び、われわれ自身について学習し、何が重要な芸術や歴史や科学として同定されていたのかの証言者となり、そして、広大な伝統と知識の網の目にとらわれたわれわれ自身という強い感覚を抱いてそこをあとにする。[1]

はじめて上野の東京国立博物館(東博)に行ったのはいつだったのだろう。はっきりと覚えてはいないがおそらく小学生の頃だったと思う。夏休みを利用して首都圏に住む親類のもとへ遊びに行き、両親に連れられて中に入ったのだ。もしかしたら上野動物園のパンダも見に行ったのかもしれないが、全く記憶にない。しかし、東博で何を見たかったのかは覚えている。《マリア観音像》だ。キリスト教の信仰が禁じられていた江戸時代、キリシタンは仏教徒を装うため、子供を抱く観音像を聖母子像に見立て自らの信仰を密かに守り続けた。何かの本の後ろに小さく出ていたその観音像はどう見ても観音様にしか見えず、どうしたらこれがマリア像になるのかが不思議だった。所蔵場所が東博だったので、東博に行けば実物が見れるだろうと思ったが、その時は展示されていなかった。定期的に展示を替えているのでまた来て欲しい、というのがその時館員の方が掛けてくれた返事だったように思う。そんなに多くの展示品が東京国立博物館にはあるのか、と思ったと同時に、どうして東京に博物館があるのだろう、とぼんやり疑問に思ったのを覚えている。そして、瓦屋根の巨大な外観が照度の落とした展示室と相まって妙な存在感を持っていたことも。どことなく奇妙だったのだ。

なぜ幼い自分がそう思ったのか、その理由がなんとなくわかる気がする。表慶館のいかにも西洋的な佇まいと東洋館のいかにもモダンな博物館といった佇まいに比べて、本館はそのどちらにも当てはまらない不思議な見た目をしていたからだ。

東京国立博物館本館正面(編集部撮影)

東京国立博物館本館正面(編集部撮影)

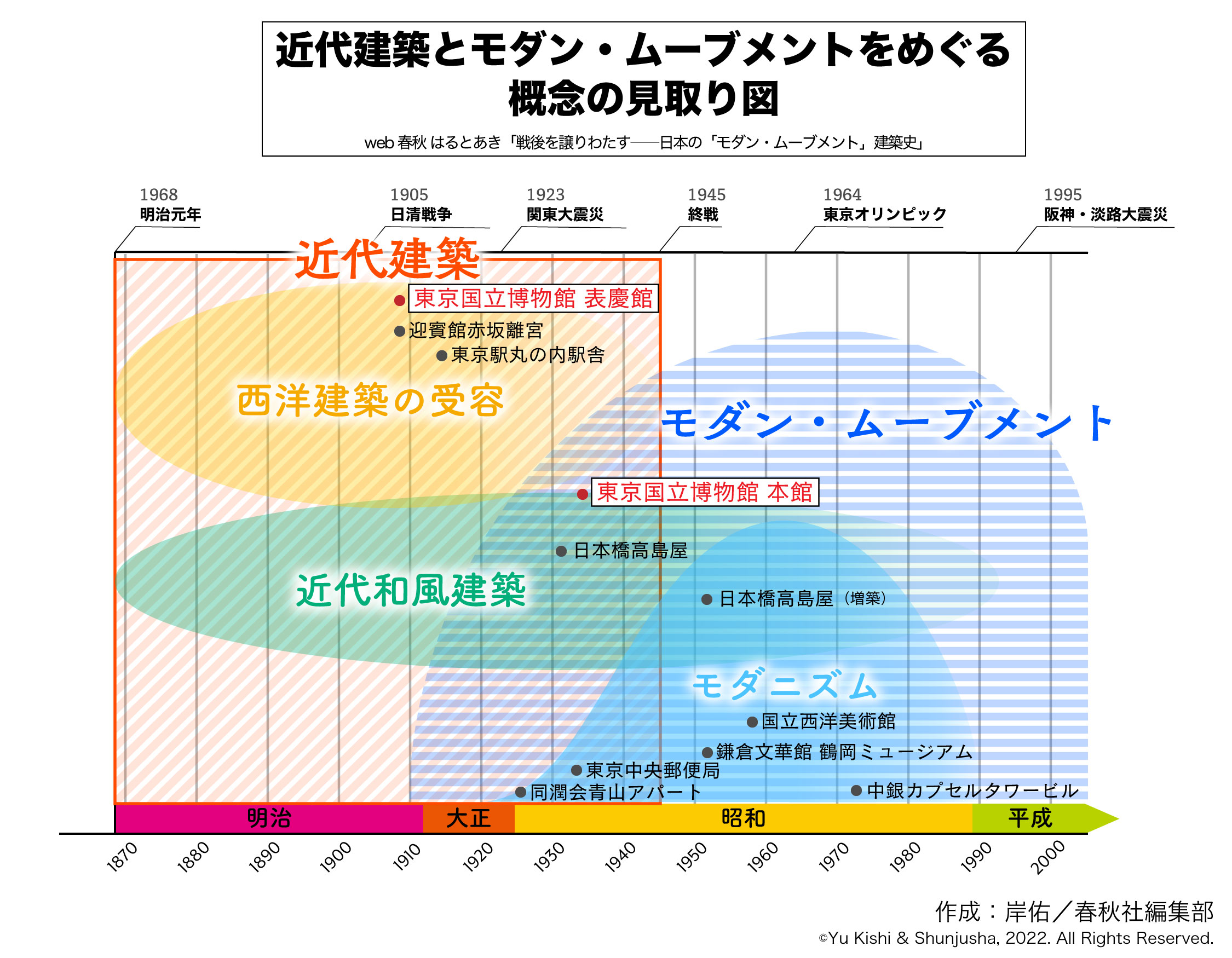

今回は、東京国立博物館のうち表慶館(設計:片山東熊、1908年竣工)と本館(原案:渡辺仁、設計:宮内庁臨時帝室博物館営造課、1937年竣工 )を取り上げる。一般的に、この二つの建物はモダン・ムーブメントに先行すると考えられている。しかし、連載タイトルに含まれる「戦後」の意味に関わると考えて、この二つの建物を取り上げたい。二つの建物は、モダン・ムーブメントへ「戦後」を譲りわたしていると思うからである。

2.博覧会から博物館へ

スーザン・A・クレインによれば、ミュージアムとは「宝蔵(storehouse)ー記憶の貯蔵所、文化的あるいは国家的アイデンティティの基盤と科学的知識と美的な価値の基盤を形成するコレクションの場所」としてイメージされ「蒐集する、配置する、展示するという三つの様態」をもつ[2]。今年(2022年)に開館150年を迎える東京国立博物館も、まさしくそのような場所である。私たちは博物館を訪れ、集められた(時に往年の輝きが復元された)文物の展示を見て、この国における芸術や文化とそれらの広がりを学ぶ。実際、東博のウェブサイトにある150周年記念ページを見るとこうある。

1872年、東京・湯島聖堂大成殿で開催された博覧会。東京国立博物館の歴史はここからはじまりました。文化財を収集し、調査し、そして修復する。その成果を展示を通してご観覧いただき、教育に活かし、みなさんに触れていただくことで、文化の保護と継承を続けていく。これが私たちの使命です。[3]

今から150年前の1872年、文部省博物局によって開催された「湯島聖堂博覧会」が、現在の東博の歴史の起点と考えられている。全国から出品を募ったこの博覧会は、翌年の1873年にウィーンで開催された万国博覧会への準備も兼ねていた。名古屋城の金鯱が展示され、大きな話題となったことはよく知られる[4]。当初は20日間の会期で開かれたが、連日多くの人が押し寄せて、1ヶ月も会期が延長された。

湯島聖堂博覧会の様子。中央に見えるのが名古屋城の金鯱(クリックで拡大)

湯島聖堂博覧会の様子。中央に見えるのが名古屋城の金鯱(クリックで拡大)

昇齋一景筆「博覧會諸人群集之圖 : 元昌平坂ニ於テ」1872年(国立国会図書館デジタルコレクション)

現在も開かれる「博覧会」は、とりわけ19世紀半ば以降の近代世界において独特な意味をもっていた[5]。吉見俊哉は、その意味をこう述べている。

博覧会は、帝国主義のプロパガンダ装置であると同時に、消費者を誘惑してやまない商品世界の広告装置である。そしてそれはまた、多くを近世以来の見世物から受け継いでもいた。[6]

明治新政府が参加した翌年のウィーン万博は、その後に国内で開かれる博覧会のモデルケースとなった点で重要である。明治新政府は、この博覧会への参加経験を通して博覧会が「殖産興業と富国強兵に欠かせない」ものであることを学んだ。それを踏まえて、明治新政府が国内向けに行ったのが内国勧業博覧会(内国博)である。第1回内国博は、1877年に上野で開かれた。会期は102日間、45万人余の来場者があった。しかし、西南戦争やコレラの流行もあり、開催を提案した大久保利通の予想を下回る結果だったという。

第1回内国勧業博覧会 美術館の様子(クリックで拡大)

第1回内国勧業博覧会 美術館の様子(クリックで拡大)

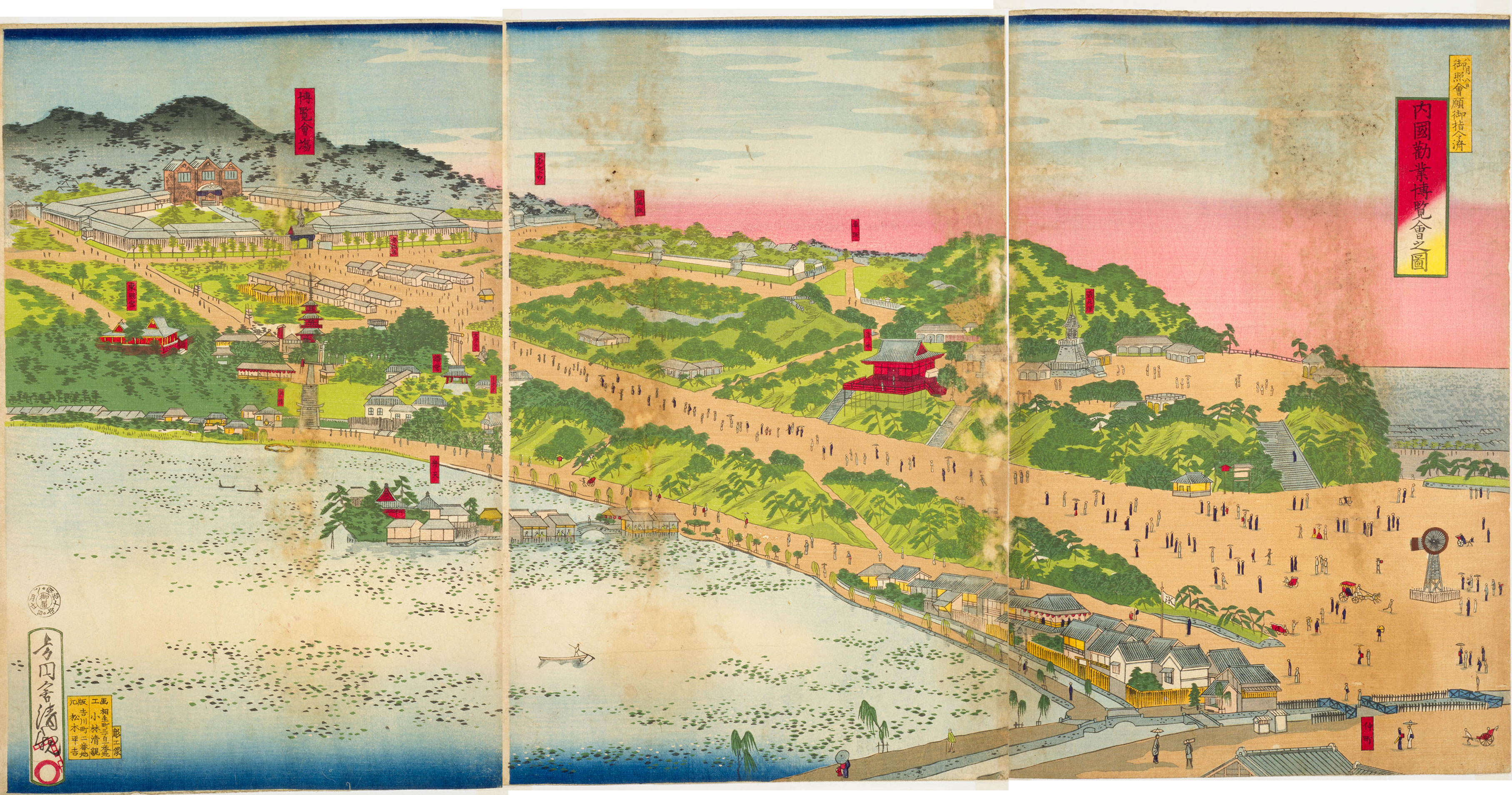

三代広重筆「内国勧業博覧会美術館之図」1877年(国立国会図書館デジタルコレクション)

内国博が上野で開かれた理由は、会場として使用できる「公園」があったからだ。1873年に指定された日本最初の都市公園である上野恩賜公園は、オランダの軍医アントニウス・ボードウィンが近代的な「公園」にするよう提言したことから生まれた。幕末の上野戦争によって寛永寺の伽藍が焼失した後、明治新政府は、その跡地をどう利用するか、検討していたのである。

上野公園を会場として行われた第1回内国博の様子。左上の「博覧会場」が現在の東博付近。(クリックで拡大)

方円舎(小林)清親筆「内国勧業博覧会之図」1887年(国立国会図書館デジタルコレクション)

第1回から第3回までの内国博は、上野公園を会場に開かれた。1881年の第2回内国博を開くにあたり、現在の東博本館がある場所に、2階建て煉瓦造の建物が竣工した。正面の左右にドームが設けられている。会期中は展示館として使用され、終了後は博物館として利用された。これが東博の旧本館として知られる建物である。設計を行ったのは、イギリス人建築家のジョサイア・コンドル。日本政府の招聘を受けて東京帝国大学工学部教授として来日し、近代日本建築学に多大な貢献を果たすと共に、湯島の旧岩崎邸はじめ数多くの建物を手がけたことで知られる。

第二回内国勧業博覧会における美術館(後の東博旧本館)周辺の様子(クリックで拡大)

上:三代広重筆「上野公園内国勧業第二博覧会美術館併□[手偏に星]々噴水器之図」1881年(アメリカ議会図書館蔵)

下:榎本政廬『第二回内国勧業博覧会之図』1881年(国立国会図書館デジタルコレクション)

ジョサイア・コンドル設計の旧本館

ジョサイア・コンドル設計の旧本館

黒田鵬心編『東京百建築』1915年(国立国会図書館デジタルコレクション)

3.表慶館と本館

表慶館が作られた経緯を確認しておこう。1900年、渋沢栄一ら政財界人が大正天皇の成婚を祝して新たな美術館を建設する計画を立ち上げ、賛同者および寄付金を募った。賛同者23,917人、寄付金408,501円(現在の価値に換算して約6億円~約40億円)が集まり、美術館の建設場所を上野公園とすること、設計を宮内省技師の片山東熊に依頼することが決まった。この奉祝美術館は着工から7年かけて1908年に竣工し献納。名称を表慶館とし、東博が管理することが決まった。建物は2階建ての石および煉瓦造。十字の平面を持ち、正面に大ドーム、左右に小ドームを設けたシンメトリーな構成をもつ。外壁に使われているのは白い花崗岩で、緑青色のドームがアクセントとして映える。

東京国立博物館表慶館正面(編集部撮影)

設計した片山は、辰野金吾らとともにコンドルから最初に教えを受けた建築家のひとりで、表慶館と同時期には迎賓館赤坂離宮を設計していた。迎賓館も表慶館も、西洋風の柱型を一定の間隔で配置していく外観に共通点があるといえる。迎賓館と比べ、表慶館は規模が小さいが、その分ドームが魅力的だ。ドームの下にあるモザイクタイルと大理石の空間は、いまでも我々を明治の洋館の世界へと誘う。

迎賓館赤坂離宮正面

迎賓館赤坂離宮 噴水および南面

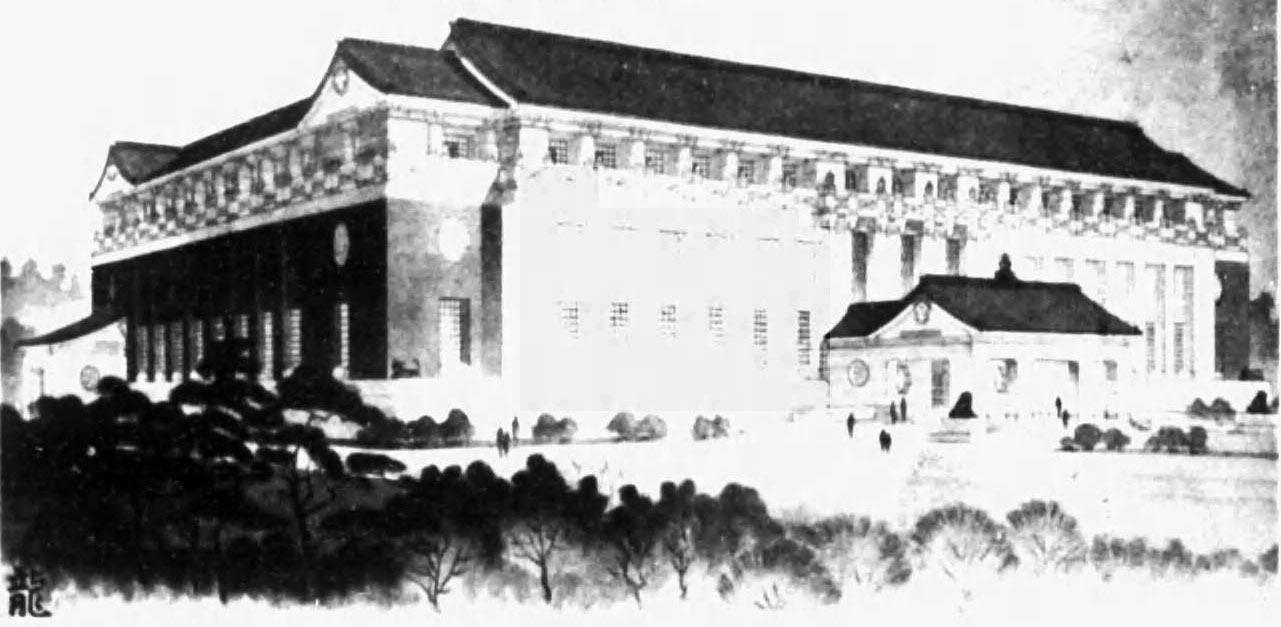

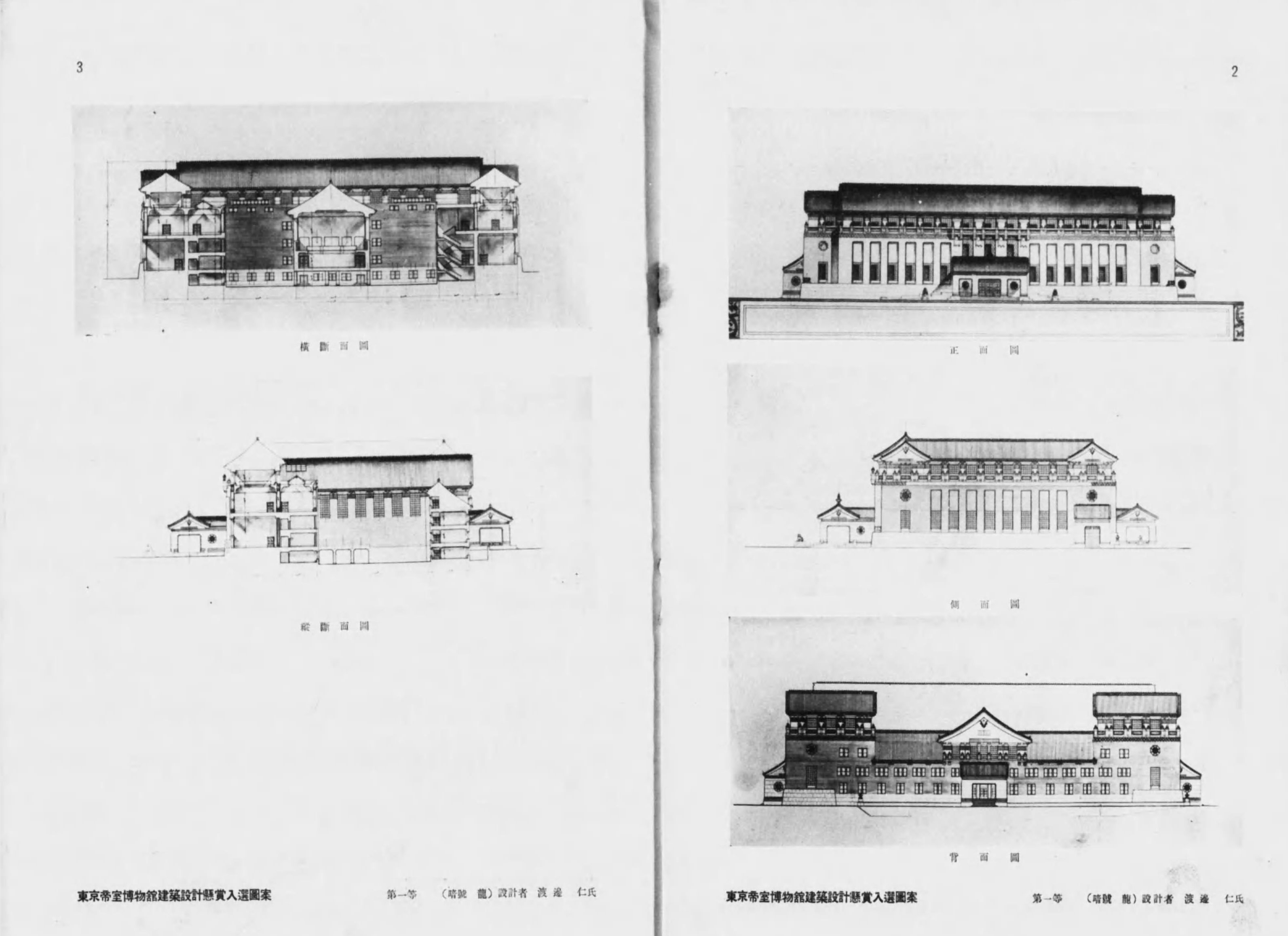

ドームは幕末・明治まで日本には存在しない形だったが、コンドルをはじめ外国人がその意味を日本人建築家へ伝えた。ドームはいわば西洋文化を示すシンボルだった。コンドルの設計した旧本館にもドームがある。それに対して、現在の本館にドームはなく、代わりに傾斜のついた瓦屋根がある。実は、コンドルの本館は1923年の関東大震災で大きな被害を受けてしまい、現在の本館が建てられたのである。建物については懸賞設計競技が開かれ、「日本趣味を基調とする東洋式」のデザインが求められた。最終的には渡辺仁(1887-1973)の応募案が一等に選ばれている[7]。

渡辺仁による一等当選図案(クリックで拡大)

「東京帝室博物館建築設計懸賞入選図案集」1931年(国立国会図書館デジタルコレクション)

4.モダニズムの歴史的前提として

日本近代建築史をかじったことのある人にとって、東京国立博物館本館といえば、「日本趣味」あるいは「帝冠様式」の建物だと覚えているかもしれない。「日本趣味」は1930年前後に流行ったデザインで、建築史家の大川三雄によれば次のような特徴がある。

木造以外の材料・構造(大方はRC造[鉄筋コンクリート造])を用いた新しい建築であるにも拘らず、その細部あるいは全体に日本(東洋)の伝統的形象(モチーフ)を採用している建築を指す。(中略)建築における“日本的なるもの”の追求という大きなテーマの中に位置づけられるものであるが、特に「日本趣味」といわれる建物においては“日本的なるもの”を具象的かつ具体的なモティーフを用いて表現しようとしている点に大きな特徴がある。[8]([]内は引用者補)

前回取り上げた日本橋高島屋、今回取り上げる東京国立博物館本館、京都市京セラ美術館、そして九段会館などがその実例として挙げられる。これらの建物は戦後になると「帝冠様式」と呼ばれるようになった。

一時期、戦争の激化による軍国主義やナショナリズムの高まりが建築において「日本趣味」を流行らせた、と説明されたことがあった。しかし、戦争の影響が文化の諸相に現れてくるのは1930年代半ば以降と考えられているのに対して、建築に「日本趣味」が求められたのは1930年前後と、時系列が前後することなどから、こういった思想的動向から建築の「日本趣味」が生まれたと考えるのは難しいと思われる。また、個別の設計経緯に軍国主義やナショナリズムといった要因をうかがうことも難しい。むしろ「日本趣味」とは「建築家たちだけの閉鎖的な文脈のなかで生み出されたデザイン」と考えるほうがわかりやすいかもしれない[9]。近年では、「帝冠様式」の用語は「日本趣味」の建築へと改められつつある、という[10]。

とはいえ、幾何学的で機能主義的な形態を求めるモダニズムの立場からすれば、震災後に東博本館が求めたデザインは、批判の対象であった。例えば日本インターナショナル建築会という団体はこの設計競技への参加拒否を発表し、前川國男は設計競技の様式規定を無視したモダニズムの提案で落選している。古典主義的なデザインをもつ表慶館に隣接するのだから歴史主義や折衷主義を用いるべきだという指摘に対して、前川は「古き調和は常に新しき調和と並立し得る」と書き、幾何学的なモダニズムの外観でも表慶館とはバランスが取れると主張した[11]。批判されていたのは、歴史主義の建築ではなく、1930年という時期の設計競技で求められるデザイン手法である。もっとも竣工した建物をみてみると、外観は瓦屋根が目立つために和の印象が強いものの、鉄筋コンクリートでつくられた和風表現としては大変優れている。壁面の細部意匠は簡略化が進み、日本橋高島屋とおなじく、全体としてはアール・デコと和風の混在という印象を与える。内部は、映画やドラマでも使われる大理石の中央階段、ステンドグラス、階段踊り場に据えられた大時計が特筆すべきデザインだろう。

本館の大階段。全体にアール・デコの内装が施されている。正面の時計は東洋の伝統的な図像である「宝相華」の文様をあしらったもの。

本館の大階段。全体にアール・デコの内装が施されている。正面の時計は東洋の伝統的な図像である「宝相華」の文様をあしらったもの。

(編集部撮影)

東博本館の原案を担当した渡辺仁は、歴史主義からモダニズムまで幅広いデザインを手がけている。これはある意味で当時の建築デザインに様式的な規範が薄れていた、とも考えられるだろう。1930年代は、モダニズムによる現状変革が試みられており、デザインの過渡期でもあった。石田潤一郎が指摘するように、現状を変革しようとするものはその梃子として伝統を召喚する[12]。モダニズムの仮想敵のように語られがちな東博本館は、モダン・ムーブメントという視点からみると、モダニズムを準備した一種の歴史的前提として見ることもできるだろう。あまり指摘されないことだが、東博本館の文化的価値として、収蔵品の展示・収蔵に関わる採光や空調といった近代的機能が備えられていたことが記されている。湿度や気温の調節は、博物館(そして百貨店)にかぎらず、やがて住宅にまで広く普及していく技術であり、居住生活環境の向上に欠かせない機能になっていく。

5.おわりに

「戦後」と題しながら今回を含めて3回、第二次世界大戦前の建物を扱ってきた。さらにいえば、前回と今回の建物はいずれも重要文化財であるが、モダン・ムーブメントの記録・調査・保存を行っているDOCOMOMO Japan選定の「日本におけるモダン・ムーブメントの建築」に入っていない建物である。しかし、これらの建物はある意味でいずれも「戦後」の建物といえる。レトリックではない。今回とりあげた表慶館と本館は、「戦後」の建物なのだ。表慶館の竣工は日露戦後、本館の計画は第一次世界大戦後、竣工は満州事変勃発後である。

ふたつの建物に与えられる「戦後」の意味はずいぶん異なる。表慶館は、コンドルの旧本館と並び立って「帝国日本」を示す建物であった。表慶館は、国の洋装化と近代化を象徴する帝国日本が西欧列強に近づきつつあることを空間的にアピールした。一方、現本館は、帝国日本が西欧列強と並び立ったという自負から、西洋に学んだ博物館のデザインを日本風にアレンジしてみようとしたものだったと捉えられる。

一方で、デザインの過渡期に「帝国日本」を引き受けたこの建物はモダニズムからみて仮想敵のように扱われた。表慶館と東博本館は、形態と理念とによって建築を変革しようとする日本のモダン・ムーブメントにとって、ある種の歴史的な前提を準備するものだったといえよう。皮肉にも、このことによって、モダン・ムーブメントは「日本」の意識を第二次世界大戦後にも引き継ぐことになったと言える。東博本館が竣工した1937年には「鉄鋼工作物築造許可規則」が制定されて、鉄筋コンクリート造の建設は大幅に制限された[13] 。これ以降、鉄筋コンクリートを含む大規模な建物の工事は、軍事施設や軍需産業に限られることとなる。戦時中の資材統制が撤廃されるのは、朝鮮戦争の特需による工業生産の回復を待ってのことだった。

参考文献

吉見俊哉『博覧会の政治学ーーまなざしの近代』中公新書、1992年。

井上章一『戦時下日本の建築家アート・キッチュ・ジャパネスク』 朝日選書、1995年。

石田潤一郎『建築を見つめて、都市に見つめられて』中川理(編)、鹿島出版会、2018年

註

[1] スーザン・A・クレイン編、伊藤博明監訳『ミュージアムと記憶』ありな書房、2009年、22頁。

[2] スーザン・A・クレイン編、伊藤博明監訳『ミュージアムと記憶』ありな書房、2009年、11-13頁。

[3] https://web.archive.org/web/20220426153053/https://www.tnm.jp/150th/about.html (2022年5月12日アクセス)

[4] 当時の錦絵には、博覧会の来場者が金鯱に腰を抜かす様子が描かれている。https://dasasp03.i-repository.net/il/meta_pub/G0000002tokyoarchv17_0003729670001

[5] この点については、いまなお吉見俊哉『博覧会の政治学』(中公新書、1992年)がいまなお示唆に富む。

[6] 吉見俊哉『博覧会の政治学』(中公新書、1992年)、24頁。

[7] 細かい話だが、実際に設計を担当したのは宮内省内匠寮で、渡辺の案は原案という位置付けになっている。

[8] 大川三雄「日本趣味の源流」『近代和風を探る(上)』エクスナレッジ、2001年、232頁。

[9] 井上章一『戦時下日本の建築家』朝日新聞出版、1995年、94頁。このようなイデオロギー的解釈が広く受け入れられた背景には、大東亜戦争、太平洋戦争、十五年戦争、アジア・太平洋戦争といった先の戦争をめぐる認識の変化も関係しているように思われる。

[10] 石田潤一郎「名古屋市庁舎・愛知県庁舎の歴史的位置」『建築を見つめて、都市に見つめられて』(鹿島出版会、2018年)

[11] 前川國男『建築の前夜』(而立書房、1996年)、58頁。

[12] 石田潤一郎「日本的空間というプロブレマティーク」『建築雑誌(vol. 108, No.1342)』(1993年5月号)。

[13] 『大林組八十年史』https://www.obayashi.co.jp/chronicle/80yrs/t2c5s1.html 2022年5月30日アクセス