神話に登場する鳥と、神話時代の鳥観

1 神話の中の鳥たち

◆神話時代の鳥の位置づけ

人間と自然との距離が今よりもずっと近かった古代。人々は、地震や津波、雷、大風などの自然現象にも、太陽や月などの天体の内にも、神や、神に類する霊的な存在をはっきりと感じ、その現象や運行に「神の意思」を見ていた。

そんな時代に語られた、神々や英雄の物語を、我々は「神話」と呼ぶ。

多くが世界の創造――「創世」から始まる神話の中で、神々は人間と同じような生活を営みながら、ときに争い、ときに冒険をした。強い力をもった怪物や、物語の中心に座す神々とは異なる神族が登場し、神々や人間を脅かすこともあった。

神の世が崩壊し、神々が地上から消え去ったのちに人間の時代が始まったとするのが、多くの神話に見られる物語の流れだ。そんな世界の神話群にあって、神々は滅びず、世界が再生されることもなく、神が自然に人間へと変化して、今も地上に生き続けていると綴るのは、日本における神々の物語である。

そんな各地の神話には、さまざまなかたちで鳥が登場する。

ふだんは人間の姿をとって暮らす神々の変化した姿としての鳥。助言者、協力者、高位の神から地上に生きる神や人間を導くように命じられた存在としての鳥。怪物としての鳥。

多彩な姿が、そこには見える。

常に特定の神のそばにいる鳥、また、その神の象徴とされた鳥は、聖なる鳥「聖鳥」と呼ばれた。

そうした鳥は、日常の中にいる「あたりまえの存在」であると同時に、その神と強く結びついた「特別な存在」でもあり、帯びた神性から、一部は崇拝の対象にもなった。

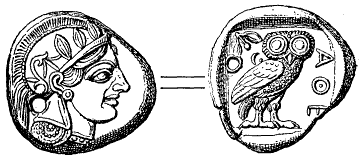

ローマ神話の女神ジュノーの聖鳥は、ガン。ギリシア神話の主神ゼウスの聖鳥はおもにイヌワシで、女神アテナの聖鳥は知恵の象徴とされたコキンメフクロウだった。

紀元前500年頃のギリシアでは、アテナとコキンメフクロウがそれぞれ片面を飾った硬貨もつくられた。それは、アテナへの愛と信仰のひとつの結実といえる。

インドでは、ヒンズー教の創造神であるブラフマーの聖鳥がハクチョウであったり、メソポタミアでは、シュメール神話の「戦と豊穣の女神」でもあったイシュタルの聖鳥がクジャクバトであったりした。

さらに神話の中には、世界の半分を覆うほどの翼をもった巨鳥や、定期的に死と生を繰り返すことによって永遠の命を維持する鳥さえも存在した。

紀元前500年頃のギリシアの硬貨

紀元前500年頃のギリシアの硬貨

神話に登場する鳥は、その時代にその土地に暮らし、神話を語り継いだ人々の認識の広がりの内にいた存在である。それゆえに、人々と接点のない鳥は神話には登場しない。

その地域でよく目にする鳥は、高い確率で神話を織りなす一員となっていった。

唯一の例外は、当時の人々が精いっぱいの想像でつくりあげた恐ろしい怪物としての鳥だが、そのフォルムにさえ、機知の鳥の姿が少なからず反映されていた事実もある。

2 原始、鳥は神だった

◆創世への関わり

ただ存在するだけで形も定まっていなかった世界の中、神々が暮らす場所――、のちの日本となる「国土」を生み出すように、高天原の高位の神から命じられたのは、イザナギとイザナミという2柱の神だった。これが日本神話の冒頭のエピソードである。

だが彼らは、国を生み出すやりかたがわからず、困り果てていた。

そこに、一羽のセキレイが現れる。

セキレイこそが、日本神話で最初に登場する生き物である。

セキレイが尾を上下に動かす姿が示唆となって、イザナギとイザナミは生殖の方法を知る。そして、無事に国土を産みだすことができた。鳥によって、啓示がもたらされたのだ。

セキレイがいなければ日本という国も、そこで暮らすすべての生きものも誕生しなかった。それゆえに、セキレイこそが日本神話の最初の要だったということもできる。

なお、神話が語られた時代、日本列島の西部に暮らした人々にとって、もっとも身近にいたセキレイ類はセグロセキレイだったことから、このエピソードの鳥はセグロセキレイだったのではないかと推察されている。

セグロセキレイ (写真提供:神吉晃子)

東北地方から北海道、サハリン(樺太)に暮らしていたアイヌの人々の創世神話においては、村ごとにさまざまな物語が存在するが、その中には、日本の神話と同様、セキレイの尾の動きから男女の交わりのヒントを得て、そのおかげで大地に人間が増えたというものがある。また、創造主が大地を生み出す際、助手的立場でセキレイがそれに関わったという逸話もある。

世界の創造にあたり、天に住まう神々の主・天帝は、セキレイを地上に降ろした。セキレイは、天帝の手によって盛り上げられた土(大地)の上を歩き、羽をバタバタとさせながら跳ね回り、尾を上下に振る。そうすることで、でこぼこだった土地を平らにならした。その命令が今も生きているために、セキレイは地上では尾を上下に振って歩くのだとアイヌの神話は告げる。

アメリカ先住民が伝える神話には、カモが海に潜り、嘴ですくい上げた泥から人間が暮らす世界がつくられたという、鳥がより直接的に創世に関与した話も残されている。

オーストラリア先住民アボリジニの創世神話には、人間の笑い声のような声で鳴くことからその名がついたワライカワセミが深く関わっている。

創世まもない世界に毎朝、陽を昇らせる重要な役目を任されたのは精霊たちだった。精霊がうっかり寝過ごすと世界に昼が訪れなくなってしまう。そのため、しっかり目覚めさせる「目ざまし役」(=モーニングコール役)として、だれより早起きだったワライカワセミがその任についたのだという。他の土地ではニワトリが担うことの多い役目をワライカワセミが託されたことを、とても興味深く感じている。

ワライカワセミ (写真提供:ピカちゃんの養母)

ワライカワセミ (写真提供:ピカちゃんの養母)

◆エジプトの場合

今から3600~3900年ほど前に生きた古代エジプトの人々は、「ベンヌ」という、霊鳥にして神でもある存在を崇めた。ベンヌは、一年を通してナイルの河畔に生息しているアオサギがモデルとされ、その姿でのみ描かれて、人間の形状はとらない。

ある言い伝えによれば、天地と神々を創造したとされるアトゥム神(のちに太陽神ラーと習合して、「ラー・アトゥム」と呼ばれるようにもなる)は、ベンヌとして、「混沌の海(原初の海)」=「ヌン」から、みずからの力、みずからの意思によって生まれたとされる。

一方で、ベンヌが混沌の海から太陽の卵をすくいあげ、それを抱いて孵したことで太陽および太陽神が生まれたという物語も、言い伝えの中には存在していた。いずれにしてもベンヌが、古代エジプトの神話における「はじまりの存在」だったことはまちがいない。

ベンヌは毎日、夜明けとともに生まれ、日暮れに死んでいく。ただし、その死は永遠ではなく、翌朝また甦ってくる。つまり、生と死を内にもち、それを支配する者という認識がもたれたため、生と死を司る神であるオシリスとの関係も深いと考えられた。

こうした生い立ちから、ベンヌは、アトゥムやラー、オシリスといった、古代エジプト神話の中心にいた神の核、すなわち、その「魂」であるとも考えられた。

500年ごとに燃え尽きて死んでは、その灰の中から再生を繰り返すと想像された幻鳥のフェニックス。エジプトやギリシアにおいて聖なる鳥とされたこの不死鳥のモデルも、ベンヌだったと考えられている。

アオサギ (写真提供:神吉晃子)

3 太陽と鳥

◆太陽もまた神、そして翼をもつ

エジプトにおいては、壁画やパピルスなどに神の姿が描かれた際、アトゥム神が人間の姿で描かれたのに対し、太陽神のラーは人間の体にハヤブサの頭部をもつ神として描かれた。また、その頭上には、しばしば、太陽の象徴である赤い日輪も描かれていた。

天空と太陽の神であり、ハヤブサの神であるホルス神もまた、ハヤブサの頭部をもつ神であり、頭上に赤く丸い太陽が描かれた絵も多数残っている。

太陽神が鳥の頭部をもつ神として描かれたのは、高位の神と鳥が結びつけられて認識されたと同時に、翼をもった鳥と太陽が切っても切れない関係にあると、人々から考えられていたためでもあったようだ。

なお、ホルスの母親で、生と死と豊穣を司る女神のイシスもまた、トビの姿や、背中にトビの翼をもった姿で描かれることがあったことを追記しておく。

空を飛ぶには、やはり翼が不可欠――。

そんな意識が、天空を移動する太陽の絵にも翼を付け加えた。

ふだんは見えないが、実は太陽にも翼があると信じた古代の民族は多かった。古代のエジプトを筆頭に、メソポタミアやその周辺の国家にそうした信仰の痕跡を見る。

それがはっきりとわかるのが古代エジプトの壁画やパピルスの「有翼日輪」の絵だ。文字どおり、太陽が丸い姿ではなく、その左右に1対の翼が付属した形で描かれる。

太陽は明るすぎるので、ふだんはその姿を直視することができない。だが、それが可能になる日蝕のとき、月の陰に隠れた太陽には翼のように、長く二方向に伸びた光の帯が見えることがある。

太陽黒点が少なくなる時期(極小期)にのみ見ることができる、太陽の赤道方向の左右に長く伸びたコロナ(赤道型コロナ)は、見方によっては確かに広げた翼のようにも見える。それが、古代エジプトなどで「有翼日輪」として描かれた「翼の生えた太陽」の原型だったのではないかと指摘する研究者もいる。

ふだんは見えていないだけで、実は太陽にも翼があるのだと、神に仕える神官が人々に示すには、こうした条件のもとでの日蝕こそが、絶好の機会だったのかもしれない。

いずれにしても、日蝕時にのみ見ることのできる特別な姿が、地上に生きるあらゆる生き物にとって必要不可欠な太陽に、神性と神秘性を与えるのに都合のよいものだったことは容易に想像がつく。

◆太陽の中に棲む聖鳥と太陽神

中国の神話においては、太陽の核、あるいは魂ともいうべき存在がカラスであり、そのカラスは3本の脚をもつとされた。太陽の精気が集まってカラスの姿になったとも考えられ、そのカラスが太陽の中に棲んでいると信じられていた。

「偶数を陰、奇数を陽」とする陰陽の思想において、陽である「太陽」の中の存在が偶数であってはならない。それゆえ、カラスの脚は2本ではなく3本となったと説明される。

中国神話には、ある日、天空に10個の太陽が現れ、地上はその熱により焦土と化す寸前までいったが、弓の名人である羿が9つの太陽を射落として1つに戻したことで世界は救われたという逸話がある。これは、一般に「射日神話」と呼ばれる。羿が射たのは太陽の中にいたカラスで、9羽のカラスを射殺すことで彼は世界を救ったのだという。

日本の熊野本宮大社の八咫烏が3本足の姿で描かれていたり、日本サッカー協会のシンボルである八咫烏が3本足なのは、こうした中国の神話が伝わり、広がったためである。なお、日本神話の八咫烏には、もともとは3本足という設定はない。

古代エジプト神話のラーやホルス、ギリシア神話のアポロンやヘリオス(ローマ神話では、それぞれアポロ、ソルに相当)、北欧神話のソール(インド神話の太陽神スーリヤも同じ語源)、日本神話の天照大神、アイヌ神話のトカプチュプカムイなど、多くの神話に太陽神が存在した。それはとりもなおさず、昼を生む太陽を「神」と崇めた民族が多かったことを意味している。

エジプトの太陽神の多くが鳥の頭部をもつ存在だったことに加え、翼のある太陽「有翼日輪」の絵も残る。ギリシア神話のアポロンには、ワタリガラスに変身して危険な相手から逃れたというエピソードもある。太陽=カラスとされた中国神話の例もある。

このように、いくつもの神話が、太陽、あるいは太陽神と鳥が少なからぬ接点をもっていたことを伝えている。

エジプト神話の太陽神ラー

エジプト神話の太陽神ラー

4 導く鳥、使役される鳥

◆神の遣いとしての鳥

地上にある神や人間を助け、導く鳥もいた。多くの場合それは、その鳥の意思ではなく、より高位の神からの指示による。例としてよく挙げられるのが、日本の「八咫烏」だ。

日本神話の後半、神武天皇が九州の高千穂から近畿の大和を目指して東征する旅において、紀伊半島南部の熊野から大和に向かう途中、その土地に暮らす荒ぶる神への対策と道案内役として、高天原が神武天皇のもとに遣わしたのが、巨大なカラス、八咫烏だった。

『古事記』に記述はないが、金色のトビもまた、神武天皇の手助けのために高天原から派遣されたことが『日本書紀』には記されている。

アイヌの神話において、人々を導く存在として大きな役割を果たすのは、シマフクロウである。アイヌ神話では、天上の神によってつくられた鳥は、神の遣いであると同時に、神格をもつ存在でもあった。シマフクロウは、天上の主神が最初につくった鳥であることから、鳥の神の筆頭とされた。

アイヌの人々を守り導くために地上に派遣されたのも、シマフクロウの存在の重さゆえである。

「モシリ・シカマ・カムイ」(国を守る神)とも呼ばれたシマフクロウは、アイヌの人々が暮らす土地を守り、特に暗い夜間に周囲に目を光らせるために天上から派遣された神であると、アイヌ民族に伝わる叙事詩(ユーカラ)は語る。

◆世界を見て、報告する鳥

神話の時代の物語として、神話とともに欧米人に広く親しまれ、信仰の対象となってきた旧約聖書、新約聖書にも、鳥が登場する。なかでも特に印象的なのが、人間や動物たちが巨大な箱船に乗り込むことで、地上を覆う大洪水という災厄から逃れた「ノアの箱船」のエピソードだろう。

洪水がおさまりかけたとき、あたりの様子を確認するためにノアがまず空に放したのはワタリガラスだった。だが、もとより自由な気質の存在であり、長時間飛び続ける力もあったワタリガラスは、待てども、待てども、ノアのもとに戻っては来なかった。

次いで、ノアはハトを放つ。

ハトがオリーブの小枝をくわえて戻ってきたことで、ノアは大洪水の水が引き始めたことを知る。分布圏や当時の人間との関係から、このハトはカワラバトだった可能性が高い。

聖書にカラスが登場するシーンはいくつもあるが、記されているカラスはすべてワタリガラスである。実は、各地の神話や、神話の時代の物語に登場するカラスの多くがワタリガラスだった、という事実がある。

神に仕える鳥としてよく知られているのは、北欧神話で主神オーディンのもとにいる、フギンとムニンという二羽のカラスだろう。

フギンとムニンはオーディンの命を受けて世界中を飛び回り、戻るとオーディンの両肩に止まって、見てきたことを報告する。彼らのおかげでオーディンは、ヴァルハラ宮殿に居ながら世界のすべてを知ることができた。

このフギンとムニンも、ワタリガラスである。

ギリシア神話の太陽神アポロンもカラスを使役した。そのカラスはワタリガラスで、かつてはハクチョウも羨むほどの純白の羽毛をもっていた。

優れた偵察能力に加えて、人の言葉を話す知力もあったそのカラスは、ある日、アポロンの子を身ごもった彼の思い人のコロニスがほかの男とも密かに会っていると、アポロンに告げ口をする。

アポロンは怒り、激情に動かされて、コロニスを射殺してしまう。後悔と行き場のない怒りから、アポロンはカラスの羽毛を黒く変え、以後カラスは永遠にコロニスの喪に服するために黒い鳥になったのだという。

聖書、北欧神話、ギリシア神話のカラスだけでなく、日本神話の八咫烏も、ふつうのカラスよりもはるかに大きな体躯をしていたと記紀(『古事記』と『日本書紀』を併せた略称)に記されていることから、ワタリガラスだった可能性が指摘されている。

数多のカラスがいる中、古代においてワタリガラスは、ほかのカラスとは違う、特別な存在だったらしい。

ヨーロッパでは、紀元前からワタリガラスについて、未来のことを予言する鳥という共通認識もあった。ただし、彼らは良い未来だけを告げるわけではなく、この先にある破滅的な悪い未来をも予言する。個人にとって都合の悪いことも口にする。「告げ口屋」というイメージがもたれたのもそのためだ。

このように、ワタリガラスには清濁両方のイメージが存在したが、それでも無視できなない特別な鳥だった。特別な役割をもって多くの神話に登場するのも、ほかのカラスとは異なる存在という認識が各地の人々の意識にあったためだろう。

◆移動手段としての鳥

多くの神話において、神々の座は天空にあるとされた。だが神といえど、人間と同様、地球の重力に縛りつけられた存在であり、自身の力で自在に空を飛ぶことはできない。

翼をもたない神々は、地上では歩くか、馬に乗るか、馬車や古代の戦車に乗るかしなくてはならならず、空を飛ぶ場合も、空を飛べる何らかの移動手段を使う必要があった。もしくは自分に代わって空を飛んで移動し、状況を確認したり行動を起こす存在を必要とした。

オーディンが使役するワタリガラスの例を見てもわかるように、後者の中心はもちろん鳥である。

日本神話において、天空の高天原から派遣されるのは、八咫烏にしても、監視者にして伝言を伝える者である「鳴き女」という名のキジにしても、鳥でなくてはならなかった。

天空の移動に利用されたのは、巨鳥や天馬ペガサスなど、翼あるものたちである。

ペルセウスは、ヘルメスから与えられた翼のあるサンダルを使って空を飛んでいるが、それはきわめて特殊な例となる。

もっとも、そのサンダルにしても、鳥の「翼」がついていることで飛翔が可能となる、という点を突き詰めて考えたなら、それもまた鳥からの力の借用であり、間接的な鳥の関与と考えるべきだろう。

ペルセウスが岩に縛られたアンドロメダ姫を見つけたのも、このサンダルを使って空を飛んでいたときのことだった。サンダルについた鳥の翼がなければ、ペルセウスの物語においてとても重要なこの場面も存在しえなかったのである。

インド(ヒンズー教)の神話において、神ビシュヌは、聖なる乗り物として、ガルーダという名の巨鳥を使役し、その背に乗って世界を移動した。

日本神話では、神々は、「天鳥舟」という名の、神にして移動手段でもある存在に搭乗させてもらうことで、天と地上とのあいだを行き来する。

天鳥舟については、記紀にはその形状の記載はなく、どんな姿をしていたのか不明だが、「鳥舟」という名称からも察せられるように、いずれにしても飛行には「鳥」または「鳥の翼」、もしくはそれに相当するなにかが必要とされたと考えることができそうだ。

鳥を使役するのも手だが、自分自身が鳥になってしまえばもっと都合がいい。そういう考え方もあった。

一時的に「鳥になる」こと。それが、空を移動するためのもうひとつの手段となる。鳥になれば、長距離移動も可能になる。自分の意思で、行き先を決めることもできる。走るよりずっと早く移動できることも、鳥になることの大きな利点だった。

ギリシア神話では、必要時に、多くの神が鳥の姿を取った。変身の多くは自身の欲望を満たすためだが、敵や追手から逃れるために鳥に変身する例も少なからず存在した。

5 鳥への変身譚

◆死後に鳥へ変わる話

神の鳥への変身譚は、死後に鳥へと変化するものと、生きながら、みずからの意思によって鳥に変わるものに大別できる。

変身・変化においては、体の一部が鳥となっているケースもある。その多くは、背に翼をもったり、頭部が鳥の形状になる。例としては、ハヤブサの頭部をもつ姿が描かれることもあるエジプト神話のホルスのほか、トビの翼をもった姿で描かれるイシス、アフリカクロトキの頭部をもった知恵を司る神トートなどが挙げられる。

このほか、一部の神話においては、神の力によって、人間やほかの神が鳥の姿に変化させられた話も存在した。

古くから各地に伝わるのが、死後にその魂が鳥へと変わるエピソードである。

日本神話には、大和への帰路の途上で力尽きたヤマトタケルの魂が、御陵(墓所)からハクチョウとなって飛び立ったというエピソードが残る。

飛び立ったハクチョウ(ヤマトタケルの魂)は、はるかな空の彼方へと飛び去っていく。そこには、季節がめぐると渡り去る水鳥を霊的存在と認識する、弥生時代から続く原始的な宗教の影響が見える。

オオハクチョウ

オオハクチョウ

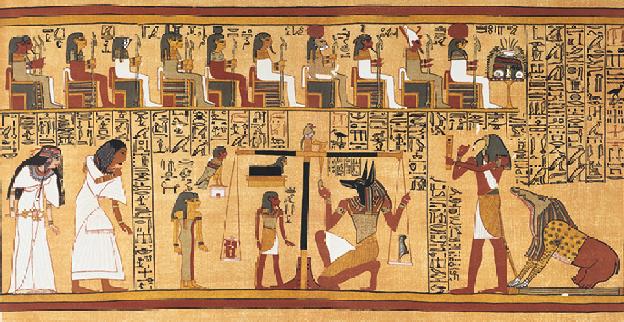

古代エジプトにおいて死者の魂は、鳥や、人間の頭部をもつ鳥「バー」の姿で描かれた。その姿は、死者とともに埋葬された葬祭文書「死者の書」などに見える。テーベで発見された「アニのパピルス」にもそうした翼ある存在が描かれていた。

死した後、その魂が鳥へと化身する話は多い。アニミズムが支配的だった文明化する以前の原始的な社会において、飛ぶ鳥を、死者の魂の運び手や、魂そのものとみなす思想が世の東西に広く存在していたことが大きい。

アニのパピルス

アニのパピルス

◆みずから鳥となる

鳥に変身した神のエピソードが多いのは、なんといってもギリシア神話だ。

主神であるゼウスは、思いを募らせたスパルタ王妃レダのもとをハクチョウとなって訪れ、その姿のまま交わって懐妊させる。

鳥として交わったがゆえに、身ごもった女性が産むのは人間の赤ん坊ではなく卵。レダが産んだ卵の1つから生まれたのが、トロイア戦争の発端となった美女ヘレネとされる。だが、卵の形で出産されるものの、卵から孵るのは鳥の雛ではなく、人間の赤ん坊である。

こうした誕生のエピソードはのちの文学にも大きな影響を与えたようで、「ターザン」で有名な作家エドガー・ライス・バロウズが書いたSF「火星シリーズ」の中には、火星人はみな卵から生まれる、という設定がある。

なお、ゼウスに関しては、人間に火を与えた罪によって岩に縛りつけられているプロメテウスの肝臓を日々喰い続ける大鷲(そのイメージはイヌワシ)も、ゼウスが化身した姿であるという解釈もある。

またゼウスには、アポロンとアルテミスの母であるレトを懐妊させた際、ウズラ(ヨーロッパウズラ)の姿で近づいたという話もあった。また、レトの妹であるアステリアは、姉と同じように自身を誘惑しようとしたゼウスから逃れるためにウズラに変身して危機を回避したというエピソードも残る。

強大な敵から逃れるため、「鳥に変化して飛んで逃げる」というタイプの変身譚も存在した。例えば、ゼウスとレトの子である太陽神アポロンは、超常の力をもつ怪物テュポーンに襲われた際、ワタリガラスに身を変えて飛び去ることで難を逃れている。

◆鳥から人間へ?

変身譚からは少し離れるが、人間の祖先が鳥であったという神話をもつ民族もいる。アメリカ先住民のワイヨット族には、遠い祖先はコンドルだったという言い伝えも残る。

魔法や呪いによって人間が鳥に変化させられた話は欧州に多い。もともとが人間なので、呪いや魔法がとけると人間に戻る。人間を鳥に変身させるのは、おもに魔法使いなどに代表される悪意をもった第三者だ。

関連書籍

鳥を識る なぜ鳥と人間は似ているのか

細川博昭著