時代の魂を譲りわたす——東京国立博物館(戦後編)

(出典の記載のない写真は筆者による)

はじめに

ニューヨークのアメリカ自然史博物館を舞台にした、『ナイトミュージアム』(2006年公開)という映画がある。博物館の夜間警備員として働くことになった中年の主人公が、夜になると動き出す恐竜の骨格標本や動物の剥製を鎮めるために孤軍奮闘するというストーリーだ。確かに夜の博物館は、なんともいえない不思議な魅力がある。

今回の舞台も、前回と同じく東京国立博物館。大人になってからは、週末に行われていた夜間開館時にこの建物を訪れるのが好きだった。現在、夜間開館は残念ながら新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から中止されているが、週末の、あのなんともいいがたい開放感を抱えながら、夜の上野と御徒町そして上野公園を通り抜けて東博の正面にたどり着くと、ライトアップされた本館の外観が暗闇に浮かび上がる。周辺の喧騒とは対照的にとても綺麗で、静かな館内は人も少なくじっくり展示品を鑑賞できた。至福の時間だった。

夜の東京国立博物館本館(編集部撮影)

夜の東京国立博物館本館(編集部撮影)

前回は東京国立博物館のうちアジア・太平洋戦争前に建てられた2つの建物を紹介したが、今回は戦後に建てられた3つの建物について述べてみたい。2009年から3年かけて改修工事が行われ、2013年にリニューアルオープンした東洋館(設計:谷口吉郎、竣工1968年)と、平成館(設計:建設省関東地方建設局営繕部、安井建築設計事務所、竣工1999年)、法隆寺宝物館(設計:谷口吉生、竣工1999年)の3つを取り上げる。

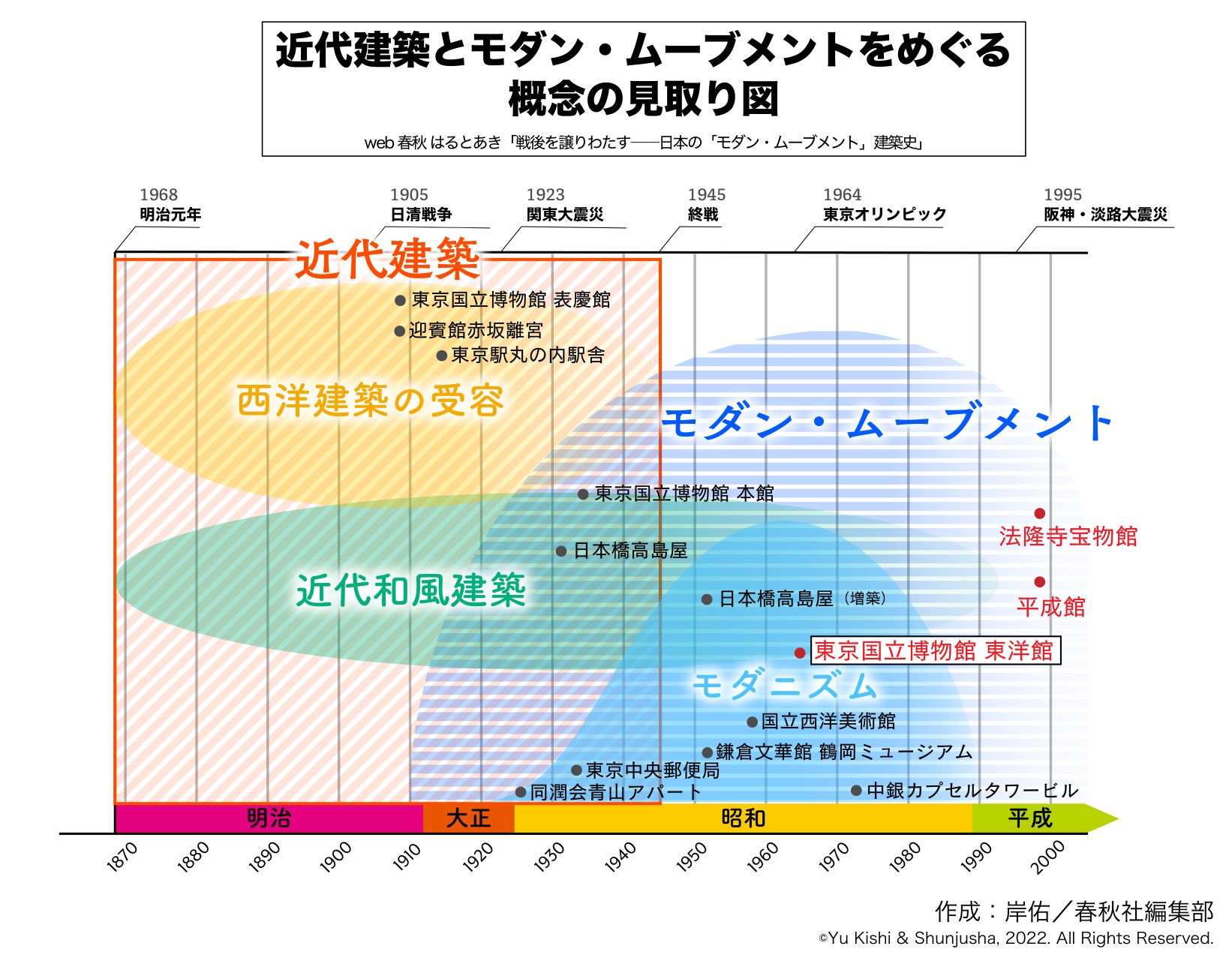

「モダン・ムーブメント」の範囲は、現在のDOCOMOMO Japanによる基準にしたがえば、1920年から1979年となっているため、平成館と法隆寺宝物館が含まれないのだが、あえてこの2つを含めて東京国立博物館の戦後建築群として取り上げてみたい。

アジアギャラリーと呼ばれている東洋館には、東洋美術に関する収蔵品が展示されている。入口からミュージアムショップを横目に展示室に入ると、内部空間が目に入る。建物は全部で三階建てだが、中2階と中3階を設けることで、来館者は半層ずつみていくことになる(フロアマップでは中2階と中3階を1階分とみなし、全部で5階建てになっている)。最初の展示室には中国の仏像、階段を登って2階にはインド・ガンダーラの彫刻や西アジア・エジプトの美術が展示されている。その後、3階と4階は中国の書画工芸品、5階には朝鮮半島の美術品、地下1階には東南アジア・南アジアの美術品というように、文字通りアジア各地の名品が展示されている。現在は立ち入りできなくなっているが、3階には本館と表慶館を一望できる静かなテラスもあり、一息つきたいときにおすすめだ。改修工事後は、中央の吹き抜けにガラス張りのエレベーターが設置され、車椅子でも展示を見やすくなった。

東洋館外観

東洋館外観

東洋館展示室の様子

東洋館展示室の様子

法隆寺宝物館は、明治時代に法隆寺から皇室へ献納された宝物300件余りを保存・研究するために建てられた建物。この宝物が戦後に国へ移管され、東博の「法隆寺献納宝物」としてコレクションが形成された。1964年に開館し、かつては週1日のみの開館だったが、保存機能を高めた現在の建物に建て替えられたことにより、週6日の開館が可能になった。展示室には、「四十八体仏」と言われる飛鳥〜奈良時代の小金銅仏や、寺院の荘厳具である金銅製の「灌頂幡」をはじめとする貴重な文化財が展示されている。

法隆寺宝物館外観

法隆寺宝物館 展示室の様子(編集部撮影)

法隆寺宝物館 展示室の様子(編集部撮影)

平成館は、当時の皇太子殿下(現天皇陛下)のご成婚を記念して建てられた建物で、建設のきっかけは表慶館と同じだが、政財界からの寄付ではなく国の予算で建てられている。特別展専用の展示室を確保するための展示棟で、特別展示室が2階全部を占める。入口の正面には2階へ向かう大階段、西側には講堂、東側には常設展の考古学展示室がある。最近では特別展「琉球」や「国宝 鳥獣戯画のすべて」がここで開催されたが、特別展を見るためにこの建物を訪れる方が多いだろう。

平成館外観(編集部撮影)

東洋館:モダンな建物

東洋館はコンクリートでつくられたいかにも20世紀的な印象を与える。その意味で、モダンな建物であることに異論のある人はいないと思う。建物の外観は、水平線と垂直線によって幾何学的な印象を与える。いかにもモダン・ムーブメントの建物だ。

全体的に水平の印象が強い東洋館は、表慶館と本館の存在感に比べてやや控えめな印象を与えるかもしれない。パッと見た時の視覚的なインパクトがやや弱いのだ。表慶館と本館の外観は屋根に特徴があり、垂直的な印象を与えることも影響しているだろう。多くの来館者の動線が、本館と表慶館を見ながら平成館に向かうことも関係しているかもしれない。企画展を訪れるために平成館を訪れ、そこから本館の展示を見に行くことはあっても、東洋館を横目に帰ってしまう来館者は意外と多いのではないか。

さて、問題はここからだ。東京国立博物館の建物群は、ナショナル・ミュージアムだ。建物にはなんらかの形で「日本」があらわれていると考えるべきだろう。表慶館が建てられた時代、欧米と同水準の洋風建築を建てることで「日本」を表そうとした。本館が建てられた時代には、もはや欧米の追従ではなく自らのアイデンティティを求めて社寺建築を洋風建築と巧みにミックスすることで「日本」を表した。

では、東洋館はどこに「日本」が現れているのだろうか。コンクリートという工業的建築材料を用いながら、そのプロポーションから日本の木造建築を思わせるのが東洋館の魅力だ。外観からみてみよう。フラットな印象を持つ屋根の線は、斜めから見ると緩やかな勾配をもった切妻屋根になっていることがわかる。深い軒はコンクリートの列柱によって支えられているが、上部は削り取られてどこか木造建築の柱を思わせる形状だ。ちょうど真ん中には、西からの採光を調節するルーバーが設けられているが、これは和風の「竪格子」である。軒下を見上げてみれば、手すりや庇は木の組物を思わせるし、コンクリートの列柱が並ぶ様は、唐招提寺金堂の正面に並ぶ円柱のようにも見えてくる。

博物館正門側(南西)から見た東洋館。緩やかな切妻屋根と深い軒が見える。(編集部撮影)

博物館正門側(南西)から見た東洋館。緩やかな切妻屋根と深い軒が見える。(編集部撮影)

谷口吉郎:モダニズムを相対化する

東洋館の設計者は谷口吉郎(1904-1979)という。2015年に惜しまれつつも閉館したホテルオークラ東京本館メインロビー(1962年竣工)を手がけた設計者だ(なお息子の谷口吉生が新本館の設計を手がけ、旧本館メインロビーを再現した)。1965年までプロフェッサー・アーキテクトとして東京工業大学で建築を教え、定年退官後は谷口吉郎建築設計所を設立して設計活動を続けた。自邸(1935)、中津川の藤村記念堂(1947)、東京工業大学創立70周年記念講堂(1958)、迎賓館和風別館(1974)など数多くの建物を設計している。

石川県金沢に生まれた谷口は、旧制第四高等学校を経て1925年に東京帝国大学へ入学し、1928年に卒業した[1]。同学年には、ル・コルビュジエのもとで学び東京国立博物館本館設計競技にモダニズム案で応募した前川國男がいる(第4回を参照)。東京帝大を卒業した年、谷口は雑誌『建築新潮』に「分離派批判」を発表した。分離派建築会は、1920年に東京帝大の卒業生を中心に結成された団体で、過去の建築からの「分離」を唱えた建築団体である。分離派は、建築が芸術であることを主張する一方で、歴史主義的な建築デザイン(第3回を参照)を批判した。しかし谷口はその功績を認めつつ、次のような批判を加えた。建築は人間生活と不可分につながり社会と切り結ぶことが欠かせない。だが分離派建築会は建築を芸術だと主張することで芸術至上主義に陥り、社会から「分離」している。建築の本質は理性(科学的認識)から掴むことができるのに分離派建築会は感性を重んじるあまり、理性と対立し、神秘主義に陥っている。

当時の他の建築家たちと同様に、谷口の関心の向かった先は科学的認識あるいは合理性や実用性から建築のデザインを革新していた建築家ル・コルビュジエであった。翌1929年には「コルを掴む」、翌々年の1930年には「コルビュジエ検討」を執筆している。それだけではない。自邸の設計を通して、実用性や経済性から科学的な合理性をデザインに落とし込む検討をおこなっていた。谷口は建築は経済性や実用性を介して社会に責任を果たすことができると考えていたようだ。

1938年から1939年にかけて谷口はドイツへ出張し、そこで19世紀ドイツを代表する新古典主義の建築家フリードリヒ・シンケル(1781-1841)へ傾倒していくようになる。シンケルは、古代ギリシャ建築を範としながら、プロイセンの国威を宣揚するようなモニュメンタルな表現を得意とした一方で、幾何学的で合目的的なデザインを手がけている[2]。シンケルの建物は、「建築外観を決定する美的要素と、用途や目的といった機能的要素のいずれを優先させるか、あるいは両者を統合するか」という20世紀のモダン・ムーブメントが抱えた難問をすでに提起していた[3]。

シンケルへの傾倒を通してモダニズムを相対化する視点を得て、建築のモダンデザインはいかにして風土や記念性を表現できるのか、というテーマが谷口にとっての課題となったのである[4]。

実際、東洋館の設計に際して、「日本人の持つ美的鑑賞眼を示したいと思った」と書いている[5]。谷口によれば、日本はシルクロードの終着駅で「各時代の各地方の文物が多く渡来した」ため「東洋美術の宝庫」である[6]。日本人は、東洋美術に対して「西洋人とは違った美的選択」をしており、「それが作られた本国でも気づかれなかった美を、日本が発見して、その美を高く評価し愛蔵している。例えば中国の画人、牧谿の絵がそうであり、朝鮮の陶磁にもそれが多い」[7]。そこで東洋館を、欧米やアジアにある東洋美術館とは異なるものにしたいと考えたようだ。正倉院を想起させるコンセプトと収蔵品の展示・保存という実際的な課題から、東洋館の大部分は窓がない倉のような作りになった。

法隆寺宝物館と谷口吉生

法隆寺宝物館を設計した谷口吉生は山形県酒田市の土門拳美術館(1984)、ニューヨーク近代美術館(2004)など美術館の設計でも知られ、谷口吉郎の息子にあたる。

土門拳記念館(編集部撮影)

表慶館の後ろに静かに佇む法隆寺宝物館は、正面手前の水面に上野の緑と建物が反射し、訪れる人に静謐な印象を与える。建物へのアプローチは、少しユニークだ。来館者は表慶館脇から建物正面にむかって歩いたあと右折し、人工池に渡された道を通って入り口に向かう。建物を正面にして一度曲がるやり方は、日本の神社でもよくみられる方法である。最初に大きく見えた正面のステンレスのフレームとガラスの壁は、一度視界から外れ、入り口に近づくとガラスの奥にライムストーンの石壁がみえてくる。

法隆寺宝物館のアプローチ

入り口付近から見たガラスの壁。建物内部(写真右)にライムストーンの石壁が見える。(編集部撮影)

谷口吉生は、建築を箱型に四角くフレームする「門構え」と呼ばれる手法によって、建物に奥行を与えている。設計に際して、「崇高な収蔵物に対する畏敬の念と周辺の自然を十分に尊重する方針によって、現在の東京には貴重な存在となってしまった静寂や、秩序や、品格のある環境を、この場所に実現することをめざした」と書いている[8]。実際に建物の中に一歩入るだけで、不思議な静けさと緊張感に包まれる。この建物に求められた、収蔵物の永久保存と公開展示という矛盾する機能は、石壁に囲われる静謐な内側と、ガラスとステンレスによる開放的で明るい外側のコントラストというデザインに現れている。

建物へのアプローチを変化させることで正面外観の構成の非対称性を見せ、格子の縦の線が際立つようになっている。東洋館の竪格子を思わせるこのデザインは、谷口吉生によれば、「抽象性を保ちながらも、ある種の日本的空間に接近するための試み」である[9]。法隆寺宝物館はミニマルかつモダンでありながら、どこか日本的な印象を与える。父吉郎が東洋館で日照をコントロールするルーバーを和風の竪格子として用いたように、吉生も普遍的な幾何学構成を、伝統という枠組みを通すことで、新たな建築表現へと展開したのである。

平成館:「平成」という時代性の表現

法隆寺宝物館と同じ1999年、世紀の変わり目に竣工したのが平成館だ。一見、没個性的にみえる外観の建物だが、日の字型の平面や入り口中央の大階段など隣接する本館を意識したデザインである。基本設計は安井建築設計事務所、設計監理は建設省関東地方建設局営繕部、施工は鴻池組。外観にはセラミックタイルを打ち込んだプレキャストコンクリートがつかわれた。屋根は、メンテナンスを意識して勾配屋根とした。設計に際して、展示室の高さや耐荷重の検討にはそれまでのさまざまな展示経験が役立ったという[10]。設計者は、この建物を「平成の時代性を次世代に伝える芸術文化の発信拠点」と位置付けて、こう述べている。

昭和の時代に完成した最高の建築技術を駆使することで平成初頭の時代性を有し、平成の時代にふさわしい明るく品格のある記念的な建物であること、上野の森の環境や既存施設と調和する建築であること、さらに長期にわたり、収蔵品を安全に保管・展示できる優れた性能をもつ建築であることを目指している。[11]

ナショナルミュージアムである以上、どこかに「日本」が現れていると考えるなら、この建物のどこに「日本」が現れていると考えられるだろうか(あるいはあえて示さないというのも一つの方法であろう)。30年で終わった平成時代を振り返った時、「明るく品格のある記念的な建物」が「平成の時代にふさわしい」のかどうか、ポスト平成の時代を生きる今だからこそ振り返ることも可能だろう。

「平成の時代」がどのような時代だったのかについては、いくつかまとまったものがでている[12]。1990年代に大きく進展したのは情報技術であった。パソコン、インターネット、ソーシャルネットワーク、ウィキペディアなど「情報化社会」がキーワードとして全面化する。それは平たく言えば、誰もが等しく世界中の文化や知識にアクセスできるようになったことを意味していた。そういったなかで、とりわけ注目したいのは公共建築の増加である。

1987年から99年にかけて、日本全国の文化会館の数は782から1751へ、図書館は1801から2539へ、美術館は379から987へ、博物館(類似施設を含む)は2311から5109まで増加した。[13]

要するに、公共サービスが充実することで、仮想空間だけではなく実際にも知識の共有化が広く進んだのだ。法隆寺宝物館の収蔵品常時公開もこの文脈で理解できる。しかし、宝物館の建物が示すように、博物館における文化財の保存と展示は矛盾するものだったはずである。照度を下げても収蔵品を展示することで文化財は影響をうける。しかも、本来収蔵していない文化財を借りて展示する特別展の場合、展示品の移動時の事故や破損の可能性などさまざまなリスクを伴う。もちろん常設展と異なり、ある目的のもとで展示物を構成し、あるいは国内外の文化財に触れる機会を設けることで、それが教育に活かされ、ひいては広く文化の保護と継承につながる。

博物館の役割においても、「展示」が占めるウェイトが大きくなった。この背景として、1999年という竣工時期も重要である。この2年後には、中央省庁再編にともなって独立行政法人制度が発足した。数度の改編を経て、東京国立博物館は現在、独立行政法人国立文化財機構の施設となり、来館者数や採算性を意識する、ある種のマーケティングの視点がますます重要になっている。そのため、大きな話題を呼ぶ大規模な特別展を開催することが保存や研究と同程度に重要性をもっていった。

結局「平成」の時代を通して、多くの人にとって東京国立博物館に行くことは平成館の特別展を見に行くことと同じ意味になっている。主役であるはずの収蔵物でも、その鞘堂である建物でもなく、建物をめぐるコンテンツが主役となるところに、「平成館」がもつ「平成」の時代性が刻印されているのかもしれない。

おわりに

東京国立博物館の中心は3つの建物で構成されている。表慶館、本館、東洋館である。池を囲むようにコの字型に配置された建築群は、明治から昭和までの日本近現代建築史を一望できる。法隆寺宝物館と平成館は、この景観を意識して注意深く建てられた。平成館は完結した建物でありながら内装や平面に本館が意識されている。法隆寺宝物館もまた東洋館を意識している。いわば「文脈」を意識して建てられた二つの平成建築は、今はまだ「モダン・ムーブメント」に含まれていないが、やがて史的対象として含まれていくだろう。

去りゆく時代のものを次世代に譲りわたすことに、谷口吉郎は意識的だった。谷口は、博物館明治村(1965年)の開設に努力するが、それに遡ること25年前、1940年の東京日日新聞(現在の毎日新聞)に「明治の愛惜」という文章を掲載し、鹿鳴館の取り壊しを嘆いている。

取りこわされたものは明治初期の廃残にも等しい老朽建築だった。それに関する思い出も今から見れば、あまりいいものでないかもしれない。しかしあの歴史的に意義のある建築を活用することはできなかったろうか。

明治時代に生まれた人たちが、自分の所持品を持ちよって、それを小博物館にすることはできなかったろうか。それこそいい明治の記念物となったろうに。明治時代の人から、次の時代に贈るほんとにいい贈物になったことと思う。

新体制が活発な革新意識に燃えるものであるなら、それと反対に古い文化財に対しては極度に保守的であってほしいと思う。[14]

鹿鳴館は、井上馨によって進められた欧化政策を代表する建築物で、設計はジョサイア・コンドル。欧米列強との不平等条約改正に向けて行われた、いわゆる「鹿鳴館外交」の舞台だったが、井上が条約改正に失敗し失脚するとその役目も終わりを迎え、華族会館として使われた。取り壊された鹿鳴館の跡地には、粗末なバラック建築が建てられたが、谷口は「まったく歴史の価値を忘れた破壊行為だった」と言い切った[15]。

さらに、その後も、明治建築の無思慮な破壊は続いた。戦争中は空襲によって破壊され、それを免れたものも戦後には、惜しげもなくとりこわされた。それは敗戦による明治否定や、増産を押し進める開発によるものであった。[16]

失われていく明治建築の保存を目的として開設されたのが明治村であった。谷口はこう書いている。

過去の建築には、過ぎ去った時代の魂がひそんでいる。それゆえ、みすぼらしい姿となっていた明治の建築が、ここに移されて創立時代の魂をよみがえらせている。それが歴史の証言者となって無言の声を発し、訪れる人々の胸に明治の魂を語りかけている。[17]

建築を美術工芸品と読み替えれば、博物館の収蔵品は過ぎ去った時代の魂を蘇らせ、歴史の証言者となって時代の魂を語りかけるものになるだろう。東洋館が竣工した年、日本政府主催で明治百年祭が日本武道館で行われている。日本各地で明治建築が失われていくなか、国主導で明治を顕彰しようとしたこの式典を谷口吉郎はどのように見ていたのだろうか。現状を不断に変えていこうとする革新意識に対して、文化財については極度な保守的態度を願う70余年前の谷口吉郎の言葉は、今なお新鮮さを持っている。

参考文献

『谷口吉郎の世界』彰国社、1998年

『谷口吉郎著作集(全5巻)』淡交社、1981年

小熊英二編『平成史【完全版】』河出書房新社、2019年

註

[1] 藤岡洋保「意匠への傾倒」『谷口吉郎の世界』彰国社、1998年。

[2] 例えばシンケルのデザインは、アメリカの建築家フィリップ・ジョンソン(1906-2005)に大きな影響を与えたことでも知られる。

[3] 尾関幸「モダニズムの時代におけるシンケルの再評価」『立命館言語文化研究』 第31巻 4 号。http://doi.org/10.34382/00013529

[4] 藤岡洋保、前掲論文、17頁。

[5] 「美術館の意匠」『谷口吉郎著作集』第3巻、淡交社、1981年、75頁。

[6] 「極東の美術館」『谷口吉郎著作集』第5巻、180頁。

[7] 「美術館の意匠」同上。

[8] 『建築雑誌』2001年8月号。

[9] 同上

[10] 『博物館研究』378号、35頁。

[11] https://www.yasui-archi.co.jp/works/detail/442011/index.html (2022年7月25日アクセス)

[12] 例えば小熊英二編『平成史【完全版】』河出書房新社、2019年や吉見俊哉編『平成史講義』ちくま新書、2019年、大澤聡編『1990年代論』河出ブックス、2017年、鈴木洋仁『「平成」論』青弓社、2014年など。

[13] 小熊英二編『平成史【完全版】』河出書房新社、2019年、46頁。

[14] 谷口吉郎「明治の愛惜」『東京日日新聞』昭和15年11月18日。

[15] 谷口吉郎「明治村」『谷口吉郎著作集』第3巻、80頁。

[16] 同上。

[17] 同上、81頁。