背骨のアーティキュレーションと足裏の接地感

本連載の第五回、第六回とこれまで二回にわたって、坐禅の割り稽古を進めていくうえで最も基礎になると思われる二つの力量、すなわち ①自分の身体の形や、サイズ、位置や構造を概念的にではなく、感覚を通して直接に正しく知る力 、そして ②刻々に変化する身体的な感覚をリアルタイムで繊細にとらえられる力 について論じ、それを育成するための具体的なワークをいくつか紹介した。

しばしば、坐禅は「動と静」という二元論的な分類に基づいて静のカテゴリーに入れられることが多いが、私は坐禅を止まるという「運動」として考えている。あるいは、動か静かの状態の二者択一ではなく、粗大な動からより微細な動へと向かうプロセスであると考えている。つまり、現在進行形で動から静へと向かいつつあるダイナミックな状態なのであるから、それは動でもなく静でもないと言えるし、また動でもあり静でもあると言える。まさに「動中に静あり、静中に動あり」ということだ。

われわれが生きている身体として存在している以上、文字通り完全に静止するということは不可能だ。呼吸という運動、拍動という運動、その他さまざまの生きていることに伴う生命的運動が絶えず起き続けている。だから、「山のように不動」という形容表現がつけられることの多い坐禅ではあるが、それは決して文字通り完全に静止している死物のようなものではなく、むしろ止まっているように見えるほど静かではあるが、そこには精妙で生き生きとした動きが豊かにあるものとして理解するべきだと思うのである。道元も「青山常運歩」ということを世界のあり方として論じている(『正法眼蔵』山水経)。

「野口体操」創始者の野口三千三(のぐち・みちぞう)は「私にとって『澄みきる』とか『静寂』とかいうことは、からだの中の動きが止まってしまうということではなく、からだの中身の変化・振動が極めて微細な振幅のものとなるという動的性格を含んでいる」と述べている(『原初生命体としての人間』岩波現代文庫)。このような観点からすれば、身心を鋳型にはめて拘束しているような旧来の坐禅のイメージは、もっと動的で生き生きした坐禅のイメージへと更新されなければならない。坐禅のあの秩序のある美しい姿は、外からの強制や拘束によって押しつけられた他律的な秩序と美ではなく、安全さと自由さの中から伸び伸びと自律的に生成してくる秩序と美であるはずだ。

いかに微細であっても身体運動のあるところには、必ずその運動がリアルタイムで生み出しているさまざまな感覚が同時に存在している。なによりもまずそれを正確、繊細にとらえることができる感受能力が育っていなければ、坐禅の割り稽古を深めていくことは困難だろう。数年前に、南方仏教の伝統における重要な瞑想経典であるMahāsatipaṭṭhāna-sutta(マハーサティパッターナ・スッタ、『大念処経』、パーリ仏典経蔵長部の第22経)を集中的に読んだことがあった。釈尊が弟子たちに、身体(身)、感覚(受)、心(心)、心の中味(法)という四つの領域(四念処)で起きていることをありのままに深く繊細に観察(如実観察)し、諸法の実相についての洞察を得るヴィパッサナー瞑想の技法を説いた経典である。最終的には法念処まで進む修行階梯になっているが、始めの二つ、すなわち身念処観と受念処観では現に生じている身体的感覚を如実に感知する行法が主眼になっている。それによって培われた力が基礎になってはじめて第三心念処、さらに第四法念処というより繊細で複雑な心的領域の観察が可能になるという前提的理解をこの経典の構成のされ方からうかがうことができて興味深いものがあった。坐禅はヴィパッサナー瞑想とは思想的立場が異なっているが、実践の実際においては類縁性がかなりあると思われるので、この点は大いに参考にすべきところがあるのではないだろうか。

従来、坐禅の実践や指導においてともすると軽視されがちであった「感覚の感受力(=知覚力)の育成」という新しい問題意識を明確に持つことは、坐禅の修行の内実をより豊かなものにしてくれるだろう。現に生起している諸感覚への気づきが充分なものでなければ、必然的に過去や未来に「ついて」考えている思考のコンテンツの中に誘い込まれるか、居眠りのまどろみの中に沈んでいくことになる。そして、体や息や心が今実際にどうなっているかを感覚を通して感知することが貧しければ、必然的に自分があらかじめ思い込んだ観念上の理想の姿勢や呼吸、心の状態を一方的に自分に押しつけることになる。そして、生きているものに触れる作法としてはまことにふさわしくない、あたかも物を粗暴に扱うかのような態度が生まれる。さらにそのような強引で強制的な態度が嵩じると坐禅自体が暴力的な様相を呈することにすらなっていくだろう。感受力への着目は、そうした落とし穴にそもそも陥らないための、またはそうした落とし穴から脱出するための有効な契機になるのではないだろうか。もちろんなによりもまず、現実としてそういう契機になるような稽古の仕方を工夫していかなければならないことは言うまでもない。

と、ここまで書いてきたところで、もう一つ付け加えておきたい「基礎学力」が脳裏に浮かんできた。上記の①と②が感覚に関わる基礎学力だとするならば、それは運動に関わる基礎学力と言えるだろう。もちろん感覚と運動は表裏一体のものであるから、こういう言い方はあくまでも便宜的なものに過ぎない。

どのような学力かと言えば、身体各部が自由度を保ちながらなおかつ関節や筋膜、結合組織などによって連動性を持って、流れるようなしなやかで無駄のない動きができる力量である。そのようなクオリティのことを英語では articulation と言うので、「基礎学力」の③を「アーティキュレーションを持って動けること」と表現しておくことにする。上手にアーティキュレーションができるというのは、簡単に言うと、体が細かく分節されて滑らかに動けることを意味している。

その逆で、体のあちこちに癒着やブロックが起こっているためにアーティキュレーションの流れが悪いと、動きがギクシャクしてスムーズに動けなくなってしまう。それはアーティキュレーションの良い人の動きが優美で気品に溢れているのとは好対照だ。古来、仏道修行者は三千の威儀(正しい立ち居振る舞い)、八万の細行(精妙な身振り)を体現しなければならないと言われているが、それはその人が何をしているときでも優れたアーティキュレーションを持ってそれをしているということを意味している。立っているところから坐位に移って坐禅を組んだり、坐禅から出て立ち上がって歩き出すといった粗大な動きをするときだけでなく、じっとしているように見えても実は微細な動きがずっと継続している坐禅中においても、良いアーティキュレーションが保たれている必要がある。別な言い方をすれば、坐禅が微細で精妙な運動となるためには、そこに良いアーティキュレーションがあることがどうしても必要なのである。

たとえば、アーティキュレーションが悪い、つまり「体の通りが悪い」と呼吸という全身運動の流れのどこかでブロックがかかってその流れが滞り、調息の目指す「鼻息微通(鼻から出入りする空気がかすかな感覚を生み出しながら全身に滞りなく流通している)」の方向へと調っていくことが困難なものになる。経験上、坐禅中に脇を締め過ぎていたり、鳩尾(みぞおち)が固くなっていたり、肩をいからせていたり、奥歯を噛み締めていたり、といった不必要で余計な緊張がアーティキュレーションを妨げるブロックになっていることが多いようだ。

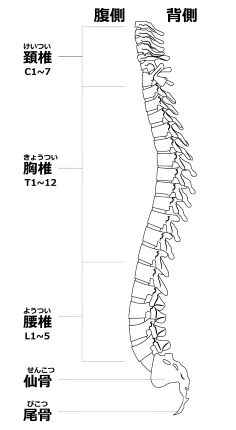

坐禅において特に重要になってくるのは 背骨のアーティキュレーション である。下の図でもわかるように、背骨は、下から尾骨、仙骨、24個の椎骨(腰椎5個、胸椎12個、頚椎7個)で構成されていて、それぞれの椎骨の間にある「椎間板」と呼ばれる軟骨の一種を介してつながっている。一つ一つの椎骨は、隣接する骨とは互いにある程度独立して動けるようになっている。だから、「脊柱」という表現があるが、背骨は決して一本の柱のようなものではなく、椎骨同士が多くの関節でつながった柔らかく動く鎖のようなものとして、しなやかなイメージで捉えておくべきなのだ。

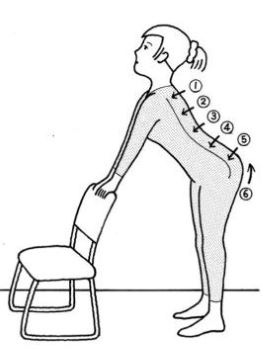

ここでは首を除いた背骨に焦点を当てたアーティキュレーションのワークを紹介しておく。このワークは坐位や四つ這いでも行うことができるが、ここでは立位で行うワークをやってみよう。

⦅背骨のアーティキュレーションのワーク⦆

背骨のカールとアーチ

0.

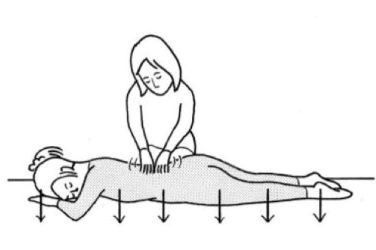

できればこのワークをする前に、うつ伏せになった状態でパートナーに尾骨、仙骨、さらに17個の椎骨を腰椎(5個)、胸椎(12個)と下から順番に一つずつ手の指で触れてもらい優しく揺すってもらったりマッサージしてもらうことで、背骨の感覚を目覚めさせておくことが望ましい。

1.

立った状態で椅子の背やテーブルの上に手を置いて体を支えるようにし、上半身を股関節のところから少し前に倒し、膝をリラックスさせる。足の裏でしっかり体重を支えて安定させる。

2.

カール(背中を丸める動き)。

まず、仙骨が下に向かってスライドし、尾骨が坐骨の間に入っていくように動く。二つの坐骨の幅の感覚を保ち、お尻にギュッと力が入らないように注意する。

仙骨に続いて腰椎5番、4番、……と脊椎を下から順番に一つずつ斜め上へと押し出していく。

順番を飛ばさないように、無理な力を使うのではなく時間を使って、ゆっくり丁寧に優しく、はじめは難しいかもしれないが、一つ一つの椎骨の動きを感じながら、滑らかに下から上へとゆっくりと背中が丸まっていくように工夫する。

呼吸を止めないように、安定した息を継続しつつ動くことが大切である。

腰椎に続いて胸椎12番から、11番、……を順に斜め上に押し出していき、胸椎1番までたどり着いたらゆっくりと首を前に倒し、鼻先が胸の方を向くように顔を伏せる。

背骨全体が無理なく丸くカールしている感覚を味わう。

3.

アーチ(背中を反らす動き)。

今度は3のカールの動きを逆回しするように上から下へと背骨が反るように動いていく。

カールの状態から、まず、ゆっくりと顔を上に上げ、首を上に反らし、胸椎1番から、2番、3番……と脊椎を一つずつ上から順に斜め下に押し出していく。

胸椎から腰椎に続き、さらに仙骨が上にスライドするように動き、尾骨が坐骨の間から外に出てくる。

最終的に、頭頂部から尾骨までの背骨全体が長いアーチを作ることになる。

そのアーチの感覚を味わう。

4.

アーチから再びカールへ、カールからアーチへという往復運動を何度か繰り返す。

このような練習を継続することを通して、背骨の柔らかいアーティキュレーションを育てていく。

背骨に限らず、身体各部がなるべく細かく分節され、それらがなめらかに連動してきめ細かく動くことができるような柔軟(にゅうなん)なからだで打坐するのである。野口三千三の次のような言葉を引用しておこう。「どんな小さな動きにでも、ほとんど動かないでただ立っている・坐っているといったものにさえ、柔らかいと硬いとがあることは明らかである。私は動きの柔らかさを一応次のように定義している。『からだの一部に生じた状態の変化が、次から次へと順々に伝わってゆく、その伝わり方のなめらかさを柔軟性という』」(同上)ここで言われている伝わり方のなめらかさがアーティキュレーションの力量に他ならない。

以上、坐禅の割り稽古のための基礎学力として

① 自分の身体の本来の構造を概念的にではなく、感覚を通して直接に正しく知る力

② 刻々に変化する身体的な感覚を繊細にとらえられる力

③ アーティキュレーションを持って動ける力

の三つを挙げた。これらは坐禅が深いレベルでできるための基礎的な力であると同時に、坐禅によって結果的に培われる「豊かに生きる力」でもあることは言うまでもない。ここでは、それらを育てることをねらった具体的なワークをいくつか紹介するにとどめた。これをヒントにして、坐禅の修行者はヨーガをはじめとするさまざまな身体訓練法などを参考に、積極的・創造的に坐禅の基礎学力を育成する努力を続けてもらいたい。坐禅相応の身心を作るべく、自分なりのやり方で日常的に鍛錬していくことが現代人のわれわれには必要になっているのだ。

坐禅の割り稽古のための基礎力と呼べるような力量はまだ他にも考えられるがこのくらいで切り上げ、いよいよ割り稽古に入っていこう。

まずは、調身における release(手放し)である接地性の割り稽古を行う。道元の言う「ただわが身をも心をもはなちわすれて、仏のいへになげいれて」を調身という文脈で具体的に解釈すると、「わが身をはなちわすれる」とは自分の体重を感じ、それを手放して大地にすっかり預けることであり、「(わが)心をはなちわすれる」は心理的防衛の構えや心理的な「自分」という思い込みを手放して、自らを開くことになるだろう。また、「仏のいへ」とはわれわれを常に支えてくれている大地ということになる。つまり、一言で言えば、普段、身心の収縮や緊張という形で抱えている身構え、心構えを解除し、大地に向かって手放すということだ。「身心脱落」という有名な言葉も、この文脈で理解することができるだろう。つまり、「身心」から構え(身体的、心理的な緊張や収縮)が「脱落」するということだ。

接地性を英語で言うときは groundedness と呼んでいる。接地したという意味の形容詞 grouded に、形容詞に付けて性質や状態などを表す抽象名詞をつくるnessをつけた単語である。しかし、坐禅という実際の営みの中では、名詞形よりも動詞の進行形の grounding とした方がより適切かもしれない。積極的により接地しようとするプロセスが進行し続けているからだ。日本語には「地に足のついた」という表現があるが、groundedness あるいは grounding はまさに文字通りそれを指している。その逆は、「地に足がつかない」、「浮き足立つ」だろう。坐禅は、普段「地に足がつかず」、「浮き足立って」右往左往しながら生きているわれわれが、どっしりと「地に足をつけて」、「腰を据えて」生きている自分をとりもどすことなのだ。

割り稽古の3×3の表

|

|

Release (手放す) |

Receive (受け取る) |

Enjoy (享受する) |

|

調身 正身端坐 大地とのつながり |

接地性 体重を大地に全託する |

垂直性 大地の支えによって坐る |

大地との一体感を味わう |

|

調息 鼻息微通 大気とのつながり |

出息を余すところなく捧げる |

入る息と休息を贈り物としてフルに受け取る |

呼吸の快感を味わう |

|

調心 非思量 感覚刺激とのつながり |

感覚器官をくつろがせ、開く |

やってくる感覚刺激をそのまま迎え入れる |

刻々の生をその新鮮さにおいて味わう |

坐禅の成分に基づく三つの割り方と坐禅の功夫の仕方に基づく三つの割り方を縦と横に掛け合わせて、坐禅を3×3の九つに分割するのである。具体的に言えば、調身・調息・調心の稽古のそれぞれをさらに release・receive・enjoy という三つの功夫に割るのである。するとこういう3×3の表ができて、九つのセルが作られることになる。(詳しくは第四回参照)

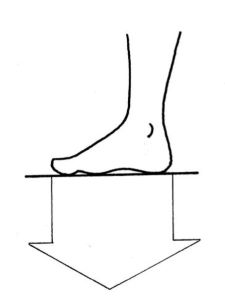

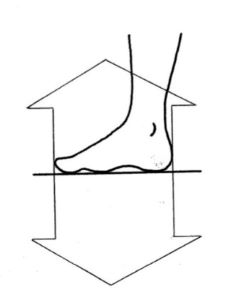

接地性の割り稽古としてまず紹介したいのは、「接地感」そのものを味わうワークである。自分の体が大地あるいは床に接触している場所、つまり体重がかかっている場所で生じている感覚を繊細に感じとる稽古に取り組んでみよう。まず、立った姿勢で行う。坐った姿勢でやるよりも楽だし、接地感がわかりやすいからだ。立っているとき、床に接しているのは両方の足の裏なので、まず両方の足裏の感受性を目覚めさせることをねらったワークを行ってみよう。すでに事実として足裏は床に接しているから、接地感は間違いなくもうそこにある。このワークではまずそこにしっかりと気づきを向けること、そしてその感覚の解像度をあげることがポイントである。両足裏での床との接地感を確かな実感をもってよく味わってみるためにテニスボールを足の裏で踏むワークを行う。

⦅接地感のワーク① テニスボール踏み⦆

1.

裸足になって床の上に立つ。裸足の方が足の下の床の存在をよりリアルに感じられる。

左足のひら(手のひらにあたる部分)で上から床に向かってしっかりと体重をかけながらテニスボールを踏んでいく。

右足で体を支え安定した姿勢を維持すること。

なるべく足元を見ないようにしてまっすぐ立ち、左の足裏の感覚でボールの存在を感じるようにする。

ボールを動かして、足裏のひらのすべての箇所で踏んで。足のひら全体をほぐすようにする。

2.

左足の5本の指でボールを下に向かって押さえていく。

3.

足の指でテニスボールをつかんで持ち上げてみる。持ち上げようとして、足指をいろいろ使い、動かすことがポイントなので、持ち上げられなくてもよい。自分なりのやり方で持ち上げようといろいろ努力してみる。

4.

ボールから足を離して、両足で床の上に立つ。ワークをした左足としていない右足の接地感の違いを感じてみる。それを言語化してみよう。

5.

今度は、左足と同じようなやり方で、右足のひらでボールを踏む。さらに、右足の5本の指で踏み、最後に右足でボールをつかんで持ち上げようとしてみる。

6.

両足で床の上に立ち、ワークの前の両足裏の接地感とワーク後の両足裏の接地感を比べてみる。その場で軽く足踏みをしてみるのもよい。それを言語化してみよう。

テニスボール踏みのワークによって、足裏がほぐれ、足裏の感覚が目覚めてくると、接地感がより鮮明になってくる。足裏がよりピッタリと親密に床に触れているという感じがする。床の存在、床からの支えをより明確に感じられる。そういうはっきりした接地の感覚があると、体は安心して体重をもっと積極的に床にあずけるように自ずから変化するので、無意識の緊張をかかえて上に引き上げていたところから自然に力が抜けてくる。その結果、たとえば、緊張していた腕が緩んでよりぶら下がった感じがしたり、気がつかないまま上に引き上げていた鎖骨や肩甲骨が下に降りてくるといったようなことが起きる。以上のようなワーク前後の微妙な変化を、実際にワークをして確かめてほしい。そうすれば坐禅における接地性の大切さが実感できるだろう。

もう一つ接地感のワークを紹介する。ものに触れるということは同時に自分がそのものに触れられるということでもある。触れること(能動形)と触れられる(受動形)の同時成立というのは触れるという営みにとって本質的で、非常に興味深い特質だと思う。足の裏で床に触れるということは、同時にそこで床から触れられているということでもある。だから、足裏の接地感は「足から床に触れていく感覚」と「床から足に触れてくる感覚」という二つの感覚の合成によって成り立っている。次のワークはそのことに焦点を当てて接地感を探究し、深めるワークである。

⦅接地感のワーク② 二方向の接地感の分解と統合⦆

1.

テニスボール踏みで足裏の感覚が鋭敏になった後に行うのが望ましい。裸足で床の上に立つ。

まず、左足の踵を床に付け、つま先側を少し持ち上げる。

左足の踵からつま先に向かってゆっくり丁寧に左足の裏を床に少し押し付けるようにして置いていく。

どの指も根元から先端に向かってきちんと床に置いていく。

いわば、心を込めて左足裏でじっくりと床に触れていき、足裏全体を床に密着させるように置いていくのである。

そのようにして置いた左足と、そうではなくただ置いてあるだけの右足の接地感を比べてみる。

2.

次に左足と同じようにして、右足でも踵からつま先に向かってゆっくり丁寧に足裏を床に置いていく。

3.

以上のようなやり方でしっかりと両足裏を床につけて立つ。

その上で、足裏の側から床に向かって(上から下へ)触れていっている感覚に焦点を当てて味わう。

自分の体の重みが、足裏を通して床、更には床のはるか下方に向かって流れ落ちていき、自分から離れていくままにする。

自分の体の重みを自分のものではないかのように手放せるだろうか?

4.

次に床が足裏に向かって(下から上へ)触れてくる感覚を味わう。

床が足を通して自分のからだ全体を上に向かって支えているのを感じることができるだろうか? 床が足から上を支えてくるのを許しているだろうか?

5.

足と床が溶け合って、一つの接地の感覚になっていることを感じる。しばらくその感覚の中にとどまり、立ち続けてみる。足が床の中に入り、床が足の中に入ってくるのが感じられるかもしれない。

そうした感覚が感じられるときには、緊張していた脚や腰の筋肉から力が抜けていくのに気づいたり、足裏の面積が広がったことに気づくことがある。

しっかりと接地して立つことの好(よ)さが味わえただろうか?

次回も引き続き接地性の割り稽古について探究を進めていく。

参考図書: メアリー・ボンド著、椎名亜希子訳『感じる力でからだが変わる――新しい姿勢のルール』(春秋社、2016年)

イラスト作成: 矢田加代子