坐禅をどう「割る」か? その2 ──release・receive・enjoy

「坐禅」という一つのまとまりをもつ簡素な営みを、姿勢・呼吸・心という三つの領域に敢えて「割り」、それぞれの領域において「調」という方向に向かって探究的に働きかけていくというのが、坐禅の割り稽古ということを考える際の、まず一つの割り方になるのではないかということを、前回論じた。

調身は、「大地とのつながり方」、調息は「大気とのつながり方」、調心は「感覚刺激とのつながり方」がテーマになっているというのが私の理解だ。これら三つのつながり方のそれぞれに、より良質の調和がもたらされるような姿勢・呼吸・心の調律、調整のあり方を、全力を挙げて探究するのである。

しかし、ここで確認しておかなければならないことがある。われわれはいつでもどこでも、大地、大気、感覚刺激となんらかの仕方でつながっているからこそ生きていられるのだ。それ以外の生き方は、やろうと思ってもできないようになっている。だから、坐禅は、それまでにはなかったつながりを、これからあらためて作り出すということではない。すでにあるつながりから出発して、それを調律していくのだ。

われわれは否応なく、常に、何らかの姿勢をとり、ある呼吸をし、何がしかの心の状態にあって、大地、大気、感覚刺激とすでにして密につながっている。それが生かされて生きていることの根本的条件であり、原初的事実である。歩いているとき、足が地面を踏むこととその足を支えるような力が大地から返ってくることとは、切り離すことができない一つの出来事である。空気が肺に入ってくることと肺が膨らむこともまた切り離せない一つの出来事だ。何の努力感もなく音が聞こえているのは、空気の振動が鼓膜を振るわせ、それを電気信号に変えて脳に伝えるということが勝手に起きているからだ。これも一つの出来事である。踏まなくても大地はあるが、大地の支える力は、踏まなければ生じない。このような、身体と環境がお互いを巻き込みつつ、同時に巻き込まれているという密接不可分の出来事が、刻々に随所で起き続けているのが私の生(せい)の生(なま)の姿なのである。

坐禅とは、自己がこのようにして生かされて生きているこの「原点」に真っ直ぐに参じて(それを古い言葉で「直参(じきさん)する」と言う)、そのような「自己をならふ」(『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう) 現成公案(げんじょうこうあん)』に「仏道をならふといふは、自己をならふなり」とある)ことなのではないか。『普勧坐禅儀(ふかんざぜんぎ)』の冒頭にある、「原夫、道本円通(原(たず)ぬるに、夫(そ)れ、道は本より円にして通なり)」という言葉も、そのことを示唆していると理解できるだろう。「もともとの原点に返ってみれば、道(われわれの思慮を超えた大自然の融通無碍の働き)は本来、何の欠けたところもなく(円)、いたるところに滞ることなく流通している(通)。」坐禅は「原夫(原点回帰)」の努力であり、「道本円通」を実修し実証することであったのだ。

もちろん、坐禅は本来割ることのできない一つの完結したまとまりである。たとえば、調身を調身だけの問題として、他の調息や調心から切り離して行うことは実際にはできない。呼吸や心が乱れているときには、姿勢を調えようとしても不可能なのである。呼吸のあり方や心の状態が姿勢に決定的な影響を及ぼしているからだ。言い換えれば、調身は調息と調心に支えられてはじめて可能になる。調息や調心に関してもそれと同じことが言える。つまり、調身、調息、調心の三つの調は「三即一」で、お互いに相互包摂的、有機的に連関しあっている(ベトナム出身の禅僧ティク・ナット・ハン師の言い方を借りれば inter-being )。われわれが坐禅を調身・調息・調心という切り口で割るにしても、このことを念頭におくことをくれぐれも忘れてはならない。下手に割ることで坐禅を壊すことになってはならないのである。

調身の割り稽古であっても、呼吸や心を無視するのではなく、姿勢の問題に主たる関心を置いて稽古をするというだけのことなのだ。調身の割り稽古だから、あくまでも姿勢を「図」として表に出しているが、呼吸のあり方や心の状態が「地」として必ず背景に存在しているのである。『正法眼蔵 現成公案』に「一方を証する時、一方はくらし(暗し)」という表現があるが、そのように、調身に光を当てると調息・調心は陰に隠れるということをその実例としてもいいかもしれない。隠れるということはただ見えなくなるだけで、その働きがなくなるということではないのだ。

さて、以上のことをしっかり踏まえた上で、三つの調の割り稽古をするのであるが、私は「探究的に」という副詞をわざわざそこに付け加えている。それは、坐禅の調は、あらかじめ誰かによって設定されている理想の姿勢・呼吸・心理状態を、方法的に、つまりあらかじめ決められたやり方に従うことによって実現しようとする(自意識が主導する、操作的で目標追求的な)ものであってはならないからだ。そのようなトップダウン方式の調であるなら、それは道元禅師によって「習禅(しゅうぜん)」と呼ばれることになる。道元禅師が随所で強調しているように、「坐禅は習禅にはあらず」(『普勧坐禅儀』)である以上、坐禅の調はそれとはまったく別様なものでなければならない。その別様のあり方をここでは仮に「探究的に」と表現してみたのである。

モーシェ・フェルデンクライス(1904~1984)によって創始されたフェルデンクライス・メソッド[1]と呼ばれる身体的ワークのある指導者が語ったと聞いた、このワークに取り組むときの基本的態度についてのコメントがある。この中に、exploration(探究)という言葉があって、私が言おうとしている「探究的に」のあり方を考察するための「よすが」になると思うので、紹介しておこう。

モーシェ・フェルデンクライス

モーシェ・フェルデンクライス

Back to the playground! (遊び場にもどろう!)

Learning to learn!(学ぶことを学ぶのだ!)

Instead of exercises, exploration.(エクササイズではなく、探究を)

Instead of tension, pleasure.(緊張ではなく、快感を)

Instead of rightness, comfort.(正しさではなく、心地よさを)

Less is the new more!(より少ないことは、新たなより多いことだ!)

――これらは、フェルデンクライス・メソッドのワークに取り組むときの態度に関する示唆であり、坐禅について述べたものではない。しかし、われわれが坐禅の調に取り組むときのヒントとしても大いに活かせるのではないかと私は考えている。

最初の Back to the playground ! ということは、坐禅を「仕事」にしてはいけないということと関連している。仕事には目標達成や締め切りが最優先事項として常に伴っているから、必然的に「できた・できない」という結果や効率性、生産性が問題とされる。目標が達成できなければそれは仕事としては失敗であり、完遂が予定より遅れたりすればそれは非難の的になる。坐禅は、結果や成果を重視し、既知の課題を遂行する「仕事」ではなく、むしろプロセスを重視し、未知の謎を探究する「遊び」に近いものでなければならない。遊びは何かを達成するための手段としてやっているのではない。遊びは遊ぶためにやっているから、目的と手段の二元的分離がない。遊びに夢中になっている子どもたちを見ればわかるように、本当に遊びに打ち込んでいるとき、彼らはとても真剣だ。真剣だからこそ面白いし、面白いからこそ真剣になるのである。そういう遊びを通して彼らは、何かを確実に学んで変わっていく。坐禅は、そういう遊びに近いのではないか。だから、坐禅のときに坐る座布団や坐蒲(ざふ)は、坐禅という、真剣で深い遊びのために設けられた遊び場 playground なのだ。坐禅は back to the playground として行じられるべきことなのである。

そしてその playground でやっていることとは、坐禅の技術、テクニック、メソッドを学んでいるのではなく、坐禅という純粋な学びのやり方を学ぶ、how to learn(いかに学ぶか)の学びである。だから、learning to learn なのだ。たとえば、調身というのは、自分が直接的に背中をまっすぐにするテクニックそのものを学んでいるのではなく、いかにすれば結果的に背中がまっすぐになるのかを、どう発見していくか、という筋道を探究しているのだ。だから、誰かによってあらかじめ決められた、あれやこれやのエクササイズ(既知の運動処方)を機械的にただ反復練習するのではなく instead of exercises 、そこで起きてくる身体感覚や感情、思考などをきめ細やかにひも解きながら、そのつどまっさらな初心の態度で、より精妙な姿勢のあり方という未知の探究 exploration を行うのだ。それは、探検的であり、冒険的な創造の活動である。テクニック technique ではなく、アート art というべき営みなのだ。

instead of A という英語の表現は、「Aではなくて」、あるいは「Aの代わりに」という意味だから、つづく Instead of tension, pleasure というのは、これまでなら当たり前のように緊張が生まれているはずのところに、緊張ではなく、あるいは緊張の代わりに、「快感」が生まれるように動く工夫をしなさい、ということだ。緊張を増やしたり減らしたりするという緊張の次元での話ではなく、それとはまったく異なる快感の次元へと経験のモードを飛躍させることが求められているのである。

Instead of rightness, comfort というのは、これまでなら、すでに決められている外的な判定基準に照らして、自分の動き方が正しいかどうか、あるいは言われた通りにできているかどうか rightness を何よりも問題にしていたが、正しさではなく、あるいは正しさの代わりに、自分が心地よく感じられるかどうか、そこに快適さがあるかどうか comfort ということを大事にするのである。正しいかどうかということは、一律に決められすべての人に適用される外的な基準であるが、心地よいかどうかは人それぞれ違っていて、それを決めることができるのはその当人の内的基準だけだ。これは、「坐禅は安楽の法門なり」と言われることに直結している話でもあろう。

そして最後に、Less is the new more ! ということ。これまでは、うまくいかなければ、もっと力を出そう、もっと頑張ろうというように、より増大させる more の努力をしていたが、ここでは努力の仕方そのものをラディカルに刷新して、より少なくする less の努力へとガラリと方向転換するのである。そうすると興味深いことに、これまで経験することのなかった新たな多さ the new more を目の当たりにすることになるというのだ。より少ない方向 less へ向かって努力することが、目新しい豊かさの世界を開くのである。

私がアメリカにおいてアレクサンダーテクニーク[2]のレッスンを受けたときに、先生から言われた、The less we do, the deeper we see.(自分のすることを少なくすればするほど、より深いものが見えてくる。)という言葉も、それと同じことを示唆している。坐禅の調は the less we do の努力を通して、なされなければならないのである。

F. M. アレクサンダー

F. M. アレクサンダー

以上、調身・調息・調心という切り口で坐禅を割るにあたって、留意すべきだと思われるいくつかの問題について考察してみた。ここでいちおう切り上げて、坐禅を割るもう一つの切り口について論じていくことにしよう。

道元禅師の『正法眼蔵 生死(しょうじ)』にある次の一節、

ただ、わが身をも心をもはなちわすれて、仏のいへになげいれて、仏のかたよりおこなはれて、これにしたがひもてゆくとき、ちからをもいれず、こころをもつひやさずして、生死をはなれ、仏となる。

――これもまた坐禅について述べたものではないが、私はいつの頃からか、これを坐禅のやり方についての貴重な指針として読むようになった。

それは、それまでの私の坐禅が、どうみても「ちからをもいれず、こころをもつひやさずして」とは程遠いものだったと気づいたからだった。頑張って少しでもいい坐禅を坐ろうと、腰や肩といったからだのあちこちに余計な力を入れ、「これでいいのだろうか、どこか間違っていないだろうか、もっといいやり方があるのではないか、他の人はどうやっているのだろう、……」と心を費やしながら、坐っていたのである。そして、そういういかにも一生懸命な努力をすることが修行なのだと独り合点していたのだった。しかし、それでは「生死をはなれ、仏となる」どころか、ますます生死に深入りし、仏から離れるばかりだということに思いが至るようになったのだ。

ちょうどその頃のことである。1995年春にベトナム出身の禅僧ティク・ナット・ハン師(1926〜2022)がお弟子さんたちと共に来日され、20日間にわたって各地でリトリートや講演会を開催した。私は幸いなことに、師の通訳チームの一人としてアメリカから招聘され、そのツアーに同行することができたのである。

記者会見に答えるティク・ナット・ハン師と隣で通訳する筆者

記者会見に答えるティク・ナット・ハン師と隣で通訳する筆者

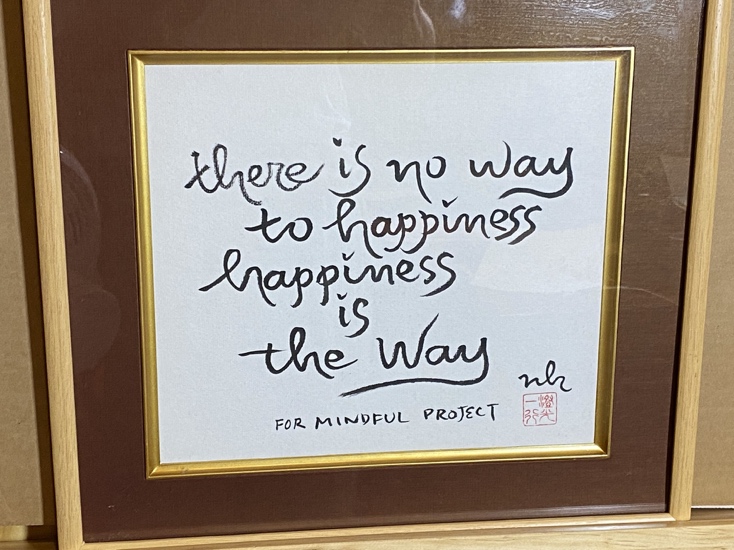

この同行の経験を通して、実に多くのことを学ぶことができた。仏縁に感謝の他はない。なかでも、師から直接に "Our practice should be enjoyable.(われわれの修行は愉しいものでなければなりません。)" というアドバイスをいただき、"There is no way to happiness. Happiness is the Way.(幸福への道はない。幸福が道である。)" という教えを受けたことは、私にとって決定的な意味を持った。

ティク・ナット・ハン師の揮毫した色紙

ティク・ナット・ハン師の揮毫した色紙

ティク・ナット・ハン師から直々にいただいたこれら二つの教えは、道元禅師の『正法眼蔵 生死』にある上記の一節と相まって、非常にタイムリーな形で、私の坐禅修行の転機となったのであった。「ちからをもいれず、こころをもつひやさずして」なされる enjoyable な坐禅の探究が始まったのである。それは happiness(涅槃)を未来に目指す「〜への坐禅」ではなく、happiness から今ここに生まれてくる「〜からの坐禅」なのだった。

もし修行が enjoyable なものではないのだとすれば、それはどこか間違ったやり方をしているからだ。ゴータマ・ブッダは樹下に打坐する前に、それまで徹底的に行ってきた苦行をキッパリと捨てたと言われている。樹下の打坐=坐禅はその放棄の後に生まれたものであるから、苦行の要素を含むものであってはならないはずだ。Instead of struggle, ease and joy(もがきやあがきではなく、その代わりに、安楽を)であるべきなのだ。それにもかかわらず、われわれはともすると樹下の打坐以前の苦行的メンタリティに退転しがちなのである。エゴにとって、いかにも「手応え」として感じられるような苦労感を、自分の修行者アイデンティティの材料にしてしまう。「どうだ、俺はすごい修行をやっているんだぞ!」――しかし、それは「修行しぐさ」ではあっても、真の修行とはとうてい言えないのだ。無我の修行であるはずの坐禅はうっかりしていると、吾我のための修行に容易に頽落してしまうのである。私がまさにそうだった。

「ちからをもいれず、こころをもつひやさずして」坐禅が行われているとき、からだもこころも「余計な汗をかいてはいない」。安楽の法門が自ずと開いて、われわれを迎え入れている。そのような安楽の坐禅が成立するための必須の要件が、先ほどの『正法眼蔵 生死』の巻からの引用文には記されているように、私には思えるようになった。

まず、その第一の要件は、「わが身をも心をもはなちわすれて、仏のいへになげいれて」ということだ。これは、道元禅理解において最重要キーワードの一つである「身心脱落(しんじんだつらく)」に対応しているだろう。「身心脱落」に関してはさまざまな解釈がなされているが、今の文脈に即して言うなら、身心から「からだの力み」や「こころの費やし」が手放されることではないだろうか。だとすれば、ここでいう「はなちわすれ」とは、身に関しては、筋肉の緊張や収縮、強張り、凝りを緩めることであり、心に関しては、心理的な防衛(精神分析で言う「防衛機制」や「性格の鎧」)や吾我の突っ張り、さらには自己のアイデンティティを解除することを指す。一言で言えば、知らず知らずのうちに身心に染み込ませてきた「身構え」と「心構え」を解(ほど)くことである。身心脱落とは身心から「身構え」「心構え」がほどけて身軽く(心軽く)なった状態を言うのである。

慢性化し、第二の自然となってしまった無自覚な「構え」のなかで坐禅をするのではなく、坐禅の中でそうした「構え」に気づきそれを解いていく、それがつまり、「はなちわすれる」ということなのだ。「身(心)構」えという握り込みを手放しさえすれば、それは自ずと脱落する。こうした手放しのことを、英語で表現するなら、release になるだろう。「人が固く握っているものなどを放す」、「束縛・苦痛などから、解き放す、自由にする、救出する」という意味の動詞だからである。「手をはなす」という意味の let go of でもいいかもしれないが、ここでは第一の要件を仮に release と呼ぶことにする。

また、この引用文では「はなちわすれ」るにあたって、「仏のいへ(家)になげ入れて」と、その release の方向性についての言及が明確になされていることを見落としてはならない。この「仏のいへ」という表現は何を意味しているのであろうか? 仏教において、仏という言葉は、「凡夫」という言葉に対して用いられることが多い。凡夫というのは「世間一般、普通の人々」という意味であり、「仏」とは覚者、つまり目覚めた人のことである。これら二つの言葉は、人間の「位」や「格」を表している。

凡夫とは、身心を自分の所有物だと錯覚してそれに執着し(握りしめ)、自分の思い通りに操ろうと悪戦苦闘している人間を指す。この引用文での表現をもじって表すなら「わが身をも心をもはなちわすれず(固く握りしめて)、(仏のいへではなく)凡夫のいへになげいれて」いる人ということになるだろう。

ここで「凡夫の家」とは「凡夫の得意とする doing モード」のことであると解してはどうだろうか。「doing モード」とは、「することモード」とか「作業モード」と呼ばれる、思考に基づいて、目の前の問題を遮二無二「解決しよう」とするあり方を指す。現実の世界とこうあってほしいと願う世界、つまり理想とを比較し、このギャップを積極的に埋めようとするのだ。doing モードを坐禅に適用する人は、自分の今の坐禅と理想として頭の中に描いた坐禅との距離を最大限に縮めようと努力することになる。こういう努力は必然的に、「力を入れ、心を費やす」ことにならざるを得ないだろう。doing モードでは努力すればするほど「わが身をも心をも硬く握りしめる」ことになってしまう。何かを追求すれば、必ず身心に緊張が生まれるからだ。

この凡夫的 doing モードを手放すことが、「わが身をも心をもはなちわすれ」るということなのだ。そして、身も心も投げ入れるという「仏の家」とは、doing モードと対照的な「being モード」のことだと考えてはどうだろうか。「being モード」は「在ることモード」とも呼ばれ、すぐに問題を解決しようと焦らず、評価や判断を差し控えたまま、世界と自己をありのままの状態で如実に観察するというやり方を指す。doing モードでは、いろいろな手を使って現実を直視することを回避し、その代わりに過去や未来についてああだこうだと考えることが主になる。一方、being モードではその逆に現実に接近してそれにじかに触れ、現在の瞬間に留まることになる。

doing モードでは、「俺が自分の背中をまっすぐにし、息を吸ったり吐いたりし、呼吸に意識を集中させる」というように、doing の主体になっている「俺」が強く意識されることになる。「俺が、俺が」という感覚が必然的に濃厚になるのだ。being モードでは、逆に「この俺」のすることが最小限になるように努力している(それが the less we do ということである)。そういう自我の運び出しが減った分だけ、身心の自然(じねん)が発揮される余地が生まれてくるのだ。それまでは見えていなかった微細な自然の働きが見えるようになる(それが the deeper we see である)。こういう事情は、『正法眼蔵 現成公案』の中にある、「自己をはこびて万法を修証するを迷いとす、万法すすみて自己を修証するはさとりなり」という一節を連想させるだろう。

being モードだからといって、何も起こらないのではない。当人は意図的に何も起こそうとはしていないが、doing モードに使われることから解放されて、活き活きと自由闊達に躍動できるようになった身心の自然が生じさせているさまざまな動きが浮上してくるのだ。意識の働きが受動的になればなるほど、身体は能動的になるのである。doing モードから being モードに切り替えるということは、「大自然に生かされて、俺が生きている」という二層構造的な絶対的事実のうちの、表層の「俺が生きている」という doing モードの層が背景に退き、深層の「大自然に生かされて」の being モードの層が表舞台に登場するということを意味している。そういう大自然の自ずからなる働きのことを、ここでは「仏の家」と呼んでいるのではないだろうか。

第一の要件をまとめると、いろいろな形で身と心が抱えている(それは、自分で無意識に握りしめ、しがみついているせいだ)緊張や収縮、力みを release し、身も心も大自然の働きに全託し、まかせるということだ。坐禅につながるような、こういう release の稽古を考え出し、実践していくことが、坐禅の割り稽古の一つの方針になるだろう。

つづく第二の要件は、「仏のかたよりおこなはれて、これにしたがひもてゆく」ことだ。仏の家に投げ入れたら、それでおしまいというわけではなく、必ず仏の家の方から(「仏のかたより」)返ってくるもの、「おこなはれて(行われて)」くるものがある。それをそのまま受け取り、それに随順していく(「これにしたがひもてゆく」)のである。

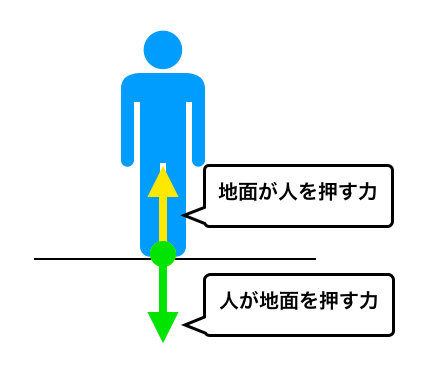

たとえば、坐禅をするとき、座布団や坐蒲に接している両膝や坐骨を通して自分の全体重を大地に預ければ、それと同じだけの逆向きの力が大地から返ってくる。(ニュートンが定式化した運動に関する三つの法則のうちの第三法則「作用・反作用の法則」による。物体Aが物体Bに力[作用]を及ぼすと、AはBから同じ大きさで逆向きに働く力[反作用]を受ける。)

作用・反作用の法則

作用・反作用の法則

この地面からの支える力を受け入れ、それに従うことで、われわれは坐ることができるのである。呼吸に関して言えば、出ていく息が「仏の家に投げ入れる」息だとすれば、その後に自然に始まる、入ってくる息が、「仏の方より行われてくる」息に当たるだろう。

この第二の要件を英語で表現するなら、「受け取る」という意味の receive という動詞になるだろう。坐禅につながるような、さまざまな receive の稽古を考案するのである。たとえば、耳を緊張させてこちらから音を取りに行こうとする普段の聞き方を手放し、耳をくつろがせやってくる音をそのまま受け取るような聞き方の稽古がそれに当たる。

私はまず、調身・調息・調心という伝統的な考え方を踏襲して、それを切り口として坐禅を「割る」ことを思いついた。その後、『正法眼蔵 生死』の一節を手がかりとして、上述のように「わが身をも心をもはなちわすれて、仏のいへになげいれて」を ① release(放つ)、「仏のかたよりおこなはれて、これにしたがひもてゆく」を ② receive(受け取る)という二つの対照的な営みとして理解し、これを坐禅を割る際の切り口とすることができるのではないかと考えついたのだった。そしてさらに、つい最近になって、この一節の最後の部分である「ちからをもいれず、こころをもつひやさずして、生死をはなれ、仏となる」も ③ enjoy(享受する)としてこの切り口に加えることができると思うようになった。これで、release・receive・enjoyとこの切り口にも三つのセットが揃うことになった。

仏の家へと release し、仏の方よりやってくることを receive するというのは一回きりのことではない。坐禅のあいだじゅうずっと、手放しと受け取りが相互に質を高めあいながら循環し、深まり続けていくのだ。そういう考えに基づいて最近まで、この二つの面から坐禅を考え、語り、指導してきたのだが、だんだんそれだけでは坐禅として充分ではないのではないかと感じるようになってきた。そこからさらに進んで、そうやって生まれてくる坐禅をしみじみと味わい、それを深く愉しむということがそこになければならないのではないかと思い始めたのである。坐禅が「安楽の法門」であり、「宝蔵自(おのずか)ら開けて、受用(じゅよう)如意(にょい)ならん(宝の蔵が自然に開いて、その中にある宝を意のごとく自由に受け用いることができる)」と言われている以上、そういう「坐禅の功徳」を遠慮なくしっかりと享受することを、これまでおろそかにしていたと気づいたのだ。料理は作ったらそれでおしまいではなく、出来上がったものを食べておいしさを享受しなければ完成とは言えないではないか。

そういう眼であらためて『正法眼蔵 生死』のこの一節を見直すと、「ちからをもいれず、こころをもつひやさずして、生死をはなれ、仏となる」という最後の一文が、享受すべき「坐禅の功徳」について述べていることとして読めてくるのだった。①と②によって坐禅をするだけでは完成ではなく、その成果をちゃんと自らで確証すべきことが③として書かれているのである。「ちからをもいれず、こころをもつひやさずして」とはまさしく安楽の法門をくぐってそれを味わうことであり、「生死をはなれ、仏となる」は涅槃の岸へと到着してそれを愉しむことを意味している。ゴータマ・ブッダは樹下に打坐して、自受法楽(じじゅほうらく 仏が、その悟りの境地を自ら楽しむこと)していたと言われている。それを彼一人の話に終わらせるのではなく、坐禅する者すべてがその人なりに自受法楽を享受することができるような道を開拓しなければ、「普勧坐禅(普く勧める坐禅)」にはならないのではないだろうか。

ということで、調身・調息・調心という割り方と並んで、坐禅を割るもう一つの切り口として、release・receive・enjoy という三つの割り方について論じた。次回は、この二つの割り方をそれぞれ縦と横に配して、坐禅を3×3の9つに割るというアイデアについて論じることにする。

[1] Feldenkrais Japan によれば、「無意識に行っている体の動きや感覚に注意を向けて観察し、少しずつ新しい動きを試すことで、選択肢を増やし感覚能力を高めて、より効率の良い動き方を選ぶ方法を学ぶ学習法」である。

[2] F. M. アレクサンダー(1869~1955)の発見した原理に基づいて、身心の不必要な緊張に気づき、これをやめていくことを学ぶ身体的ワークの学習システム。