坐禅をどう「割る」か? その1──調身・調息・調心

ここで論じているような坐禅(「只管打坐(しかんたざ)」の坐禅)を初めて実践した人間は、とりあえず歴史上の人物としてのゴータマ・ブッダであったということにして話を進めよう。

道元の初期の著作の一つである『弁道話(べんどうわ)』の冒頭には、「諸仏如来ともに妙法を単伝して、阿耨菩提(あのくぼだい)を証するに、最上無為の妙術あり。これただほとけ仏にさづけてよこしまなることなきは、すなはち自受用三昧(じじゅゆうざんまい)、その標準なり。この三昧に遊化(ゆげ)するに、端坐参禅を正門(しょうもん)とせり。」と書かれている。仏から仏へと代々単伝されてきたのは、自受用三昧(大自然に生かされて生きている本来の自己の姿)を実修実証する、最上無為の妙術としての端坐参禅、すなわち坐禅に他ならないという意味である。

このような坐禅が単伝されてきたその伝承の系譜をさかのぼっていけば、樹下に打坐するゴータマ・ブッダに行き着くのだとすると(仏教の伝統には、ゴータマ・ブッダ以前に6人の仏が出現したという信仰があり、ゴータマ・ブッダを含めて「過去七仏」と呼ぶが、ここではその6人は歴史上の人物ではないとして、ゴータマ・ブッダを坐禅の創始者とする)、坐禅は今から2600年ほど前に見出され、現代にまでそれだけの時を超えて伝わってきている行法だということになる。それゆえどうしたって、坐禅というのは遠い昔に源流を持つ「古代の行法」だと言わなければならない。さらに、時間的に遠いだけではなく、われわれの住む極東の日本とはまったく違うインドの風土や文化風習の中で生まれた、空間的にも文化的にも遠い営みであることは言うまでもない。今、欧米や日本で流行しているヨーガもまた、坐禅よりもさらに古い歴史を有すると言われる、はるか昔の「古代の行法」である。坐禅の坐り方とされている結跏趺坐(けっかふざ)の形は、ゴータマ・ブッダよりもさらに昔のインドのヨーガ行者たちによって見出され、洗練され、伝承されてきたもので、ゴータマ・ブッダも坐法に関してはそれを踏襲したのだろう。

坐禅やヨーガのような、われわれにとっていくつもの意味ではるかに「遠い」古代の行法を、現代に生きるわれわれが実践するとなると、そこには「身体のジェネレーション・ギャップ」とでも言うべき大きな「壁」が存在することを見落としてはなるまい。この「身体のジェネレーション・ギャップ」という表現は、中国武術である韓氏意拳(かんしいけん)を指導している光岡英稔(みつおか・ひでとし)さん[1]から教わった表現だ[2]。

光岡英稔さん

光岡さんによれば、椅子に坐っていると感覚がお尻で止まってしまい、お尻から下はただぶらぶらしているだけのもので、足先までが自分だといった感覚がなくなるという。もしそうだとすると、椅子に坐ることがもはや普通になっているわれわれは、幼稚園のころからずっと、長い年月をかけて、足腰の感覚を失う練習を徹底的にやってきていることになる。また、足腰の感覚を失うことはそのことだけにとどまらず、文字通り自分の足でしっかりと地面を踏みしめて自立できなくなるということなので、当然のように自信を失い、肚(はら)の感覚が失われ、自分の直観がわからなくなるという喪失の連鎖が生じる。現代人が客観性や他人の評価が気になって、本当に主体的な選択ができなくなっている背景には、そういうことがあるのではないかと光岡さんは見ている。

当たり前のように床や大地の上に坐る生活から離れ、椅子の生活に慣れ、感覚としての足腰をすでにして大きく失ってしまったのがわれわれ現代人だとするなら、そのようなわれわれの身心と坐禅という営みを生み育ててきた古代インドの人たちの身心との間には、大きな隔たりがあるのは当然のことである。この隔たり、身体のジェネレーション・ギャップをどう埋めることができるだろうか? 感覚としての足腰を見失ってしまったままで、足腰のしっかりした古代の人たちのような坐禅ができるとは到底思えない。

まず考えられるのは、古代の行法の方を現代人に合うように変えていくというアプローチである。古代の行法にこだわることなく、現代人にマッチしたやり方を作り出していけばいいということだ。たとえば、現代の日本においても、伝統的な結跏趺坐で脚を組むことが難しい人が増えてきたから、脚を組まずに椅子の上に坐る「椅子坐禅」も坐禅として認めるというようなことである。道元禅師の説いた仏祖正伝の坐禅を表看板にしている曹洞宗においても、「いつでも どこでも 誰でも 気軽にできる「いす坐禅」があります。近年、足を組むことが難しいという人が増えています。そうした方々でも、カラダとココロの調和を味わうことができる「いす坐禅」をご紹介します。」として、公式ホームページ上に「いす坐禅のすすめ」というページを設け、さらにYoutubeでも「いす坐禅のきほん」という3分ほどのアニメーションを公開している。

また、われわれが今、普通に見聞するようなヨーガのやり方や教え方は、古代のヨーガの姿からは程遠く、ごく最近になって現代人向きに大きく作り直された「現代的ヨーガ」と理解した方が正しいようだ[3]。坐禅やヨーガといった宗教的行法に限らず、日本の能や茶道といった芸道、相撲や柔術、剣術、拳法といった中国や日本に伝承されてきた古武術的格闘技の分野においても、同じような方向での「現代化」が進められてきていることは想像に難くない。もともとは殺傷の技術として深化発展してきた武術が、ルールを設けた「平和なスポーツ」として「現代化」されたとき、何がどう変質したのだろうか? 伝統的な仏教の行法システムの中に有機的成分としてあったsati(正念)が、仏教的文脈から抽出されて単体化され、現代人のための「世俗的マインドフルネス secular mindfulness」へと再編集されたとき、そこで本質的に重要なものが失われたのではないのか? こうした「古代の行法」の現代化の功罪ということに関して、読者諸賢はどのようにお考えだろうか?

元相撲力士の一ノ矢さん[4]から彼が普及している「シコトレ」を直接習ったことがある。彼によれば、江戸時代の頃までの四股は、現代のわれわれが思っているような四股とはまるで違っていたという。その証拠として、北斎の描いた「しこふむ」という絵を見せてもらい、実際に畳の上でシコトレを実演していただいた。

「シコトレ」実演風景(写真左・一ノ矢さん/右・安田登さん)

葛飾北斎「しこふむ」

それまで、筋トレとストレッチという観点からなるべくキツイ四股の踏み方を心掛けていた私は、「えっ、それが四股なんですか? そんな軽々やっててトレーニングになるんですか?」と思わず言ってしまった。それほど、一ノ矢さんの四股は自分のイメージと違っていたのだ。足も高く上げないし、腰も低くおろさない。歩くように軽く足を上げておろしているだけのように見える。これで何が鍛えられるのだろうと訝しく思ったのだ。すると、一ノ矢さんは「江戸時代の相撲取りが、今の四股を見たら、あれ何やってんだ? と言うでしょうね」と言った。そのとき、彼を連れてきてくれた能楽師の安田登さんが横にいて、「江戸時代の能楽師が、今の能を見たら、あれ何やってんだ? と言うでしょうね。」と笑いながら応じた。四股は筋トレやストレッチといった表面的なコンセプトとはまったく無縁で、深層に働きかけ全身をつなげ均一にする、型の稽古なのであった。四股の真髄をどう理解するかで、まったく違った動きになるということをつくづく思い知る貴重な機会となった。

私は、古代的なものを現代人のニーズや在り方に合わせて改変するということを一概に否定したり、批判したりしているのではない。しかし、先ほど例を挙げた古武術の現代的スポーツ化や仏教的satiの世俗化のありさまを見るにつけ、そして四股に対する自分の認識の誤りを思うにつけ、その改変のプロセスの途上で失われたり、変質させられたものの中に、実は非常に貴重なものがあったのではないかと考えざるを得ないのだ。極端な言い方をすれば、現代化されたものはもはや古(いにしえ)のものとは別物になってしまっていると見たほうがいいのではないだろうか。一見同じようなことをしているように見えても、その内実はまったく異なっているということだ(そういうことを韓氏意拳では「形同実異」と言うそうだ)。古代の行法を今の自分たちに合うように改変して現代化するという路線にも確かに見るべきものはあるし、それはそれで意義のあることだとは思っている。しかし、私としては、古代の人たちだからこそ見出すことができていた「何か」の方により興味が湧くのだ。そして、その「何か」を内包している古代の行法を古代の行法として稽古することによって、それを彼らと共有したいのである。だから、その「何か」が抜け落ちてしまうような現代化であるなら、それにはあまり関心が持てないというのが正直なところなのだ。

私が自分の時間とエネルギーをかけたいと思うのは、われわれ現代人の身心を古代の人々の身心に近づけていくという、古代と現代との「身体のジェネレーション・ギャップ」を埋めるもう一つの路線の方だ。行法をわれわれに合わせて現代化するのではなく、われわれの身心の方を古代化するための道をなんらかの形で工夫開拓し、古代の行法を現代において実践できる身心を育てていくのである。一言で言えば、「坐禅を坐禅としてすることができる身心」へと自分の身心を古代化させるということ、つまり行法を現代へと進歩させるのではなく、自分を古代へと「退歩」させるのだ。私が「坐禅の割り稽古」でめざしているのは、そのことだったのである。

さて、以上を今回の枕として、これから「坐禅をいかに『割る』か?」ということについて考えていこう。

坐禅を「割る」というときの一つのヒントは、「調身(ちょうしん)・調息(ちょうそく)・調心(ちょうしん)」という、古くから坐禅について語るときに使われてきた、坐禅を構成する三つの成分の伝統的分類法である。言うまでもなく、調身は坐禅において姿勢を調えること、調息は坐禅において呼吸を調えること、調心は坐禅において心を調えることに関わっている。これら三つの側面における調によって坐禅が成り立っている。たいていの坐禅の入門書では、調身→調息→調心という順番で坐禅のやり方が説明されているし、坐禅会などでもこの三つの調のやり方を指導することで坐禅を教える場合が多いので、馴染みのある方も多いだろう。

身・息・心を調えるということは仏道の修行において非常に大切なこととされてきた。ゴータマ・ブッダの言葉が集められていると言われる『ダンマ・パダ(法句経)』には「自己こそ自分の主(あるじ)である。他人が、どうして(自分の)主であろうか? 自己をよくととのえたならば、得難き主を得る。」[5]という言葉が収められている。ここで言われている「よく調えられた自己」こそが、われわれの真の拠り所であるというのが仏教の核心的なメッセージであり、修行の眼目でもあると私は理解している。ゴータマ・ブッダの最初の説法にある八正道(はっしょうどう)は自己を調えていく生活実践のことであり、また彼の最期の言葉の中のキーワードである「不放逸(ふほういつ)appamāda」ということも、自己が調っている状態のことであると理解してもそう的外れではないだろう。だとすれば、自己を調えることは、ゴータマ・ブッダ一代の説法において始めから最後まで首尾一貫した教えだったということになる。道元禅師もそれを真っ直ぐに受け継いで、『学道用心集(がくどうようじんしゅう)』の中で、「身心を調えてもって仏道に入るなり」と書いている。

この「自己の調え」、「身心の調え」を最も純粋に行じるのが坐禅である以上、姿勢、呼吸、心の三つを調の営みの三側面として抽出することは理にかなっていると思われる。自己を、「身」と「心」の二つに分けるだけではなく、さらにもう一つ「息」を加えて三つの調にしているところに妙味がある。身と心をつなぐ重要なリンクとして息が位置づけられているのである。こういう理解に基づいて、坐禅を「割る」ときの切り口の一つとしてこの伝統的な三つの調を採用することにしよう。つまり、坐禅を、調身・調息・調心という三つの調の営みに「割る」のである。だから、坐禅の割り稽古として、姿勢を調える稽古、呼吸を調える稽古、心を調える稽古の三領域を考える。そして、道元禅師の『普勧坐禅儀(ふかんざぜんぎ)』の中にあるそれぞれの調が目指すべきあり方を示した言葉を取り出して、それぞれの調の「割り稽古」を進めていくときのコンパスとすることにしよう。

調身の目指す方向を示す言葉は「正身端坐」である。

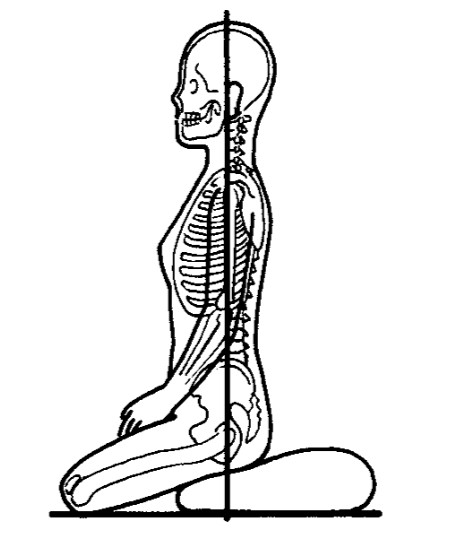

『普勧坐禅儀』では「すなわち正身端坐(しょうしんたんざ)して、左に側(そばだ)ち、右に傾き、前に躬(くぐま)り、後(しりえ)に仰(あお)ぐことを得(え)ざれ。耳と肩と対し、鼻と臍(ほぞ)と対せしめんことを要(よう)す。」と説明されている。要するに、結跏趺坐(あるいは半跏趺坐)してどっしりとグラウンディング(大地に根を張るように、接地している体の部分を床などにしっかりつけること、または、大地とのつながりを持つこと)した下半身の上に、上半身が柔らかく、しかし真っ直ぐ鉛直に立っていて、前後左右に傾いていないということだ。

この写真は、生後11ヶ月の赤ちゃんが普通に坐っているところを撮ったものである。この赤ちゃんは別に坐禅をしているわけではないが、正身端坐のクオリティがよく現れていると思われるので、紹介しておく。まずこの赤ちゃんの坐りの「作為(わざとらしさ)」のなさに注目してもらいたい。ここには「背中をまっすぐにしなくちゃ」、「じっとしていなくちゃ」、「いい姿勢で坐っているところを見せてほめてもらおう」……そういった人間的な「力み」やわざとらしい「作りごと」がまったくない。とてものびのびとしていて楽(らく)そうである。がんばることもなく、「ちからをもいれず、こころをもつひやさずして」シンプルにただ坐っている。それでいながら、下半身はしっかりと床にグラウンディング(接地)して、上半身は無理なくすっと立ち上がっている。これは外側から他律的にからだを固めて無理やりに作った形(かたち)ではなく、花が咲くように内側から自律的に柔らかく生成してきた象(かたど)りだから。ある武術の書に「象りには柔らかさとしなやかさがあるが、形は堅く勢いもなく法もない、人形の如く置物である」とある通りだ。体幹が深いリラックス状態のまま微かに揺らぎながら、身体を上下に貫く体軸が重力のラインとのより精妙なアラインメント(一致)へと向かい続けていくような力量を磨いていくのが調身の稽古の課題である。

この赤ちゃんの坐りにおいては、頭頂部から背骨の前あたりを通って会陰に至る体軸(センター、中心線とも呼ばれる)が重力の方向と一致している様子が見て取れるだろう。この重力の方向と体軸の揃い(アラインメント)が正身端坐にとって最も重要なことだが、それが生まれるためには、身体各部の骨が正しい位置に柔らかく収まっている必要がある。さまざまな事情で歪んだ身体を抱えて、日々生活活動をしている現代人が正身端坐することの大変さは、一度でもそれを試みた人なら誰もが痛感していることだろう。われわれの多くは、すでにしてハンディキャップを背負ったところから、正身端坐を課題とした調身の割り稽古に取り組むことになると覚悟しておくべきなのだ。始めの方で述べたような、感覚としての足腰をとりもどすことが必要なのはもちろんだが、正身端坐が可能になるためにはどのような身心の諸条件が要求されるのかを見極め、それらの条件を満たしていくためにはどのような手立てがあり得るのかを詳細に検討していかなければならない。

調息の目指す方向を示す言葉は「鼻息微通(びそくびつう)」である。

『普勧坐禅儀』においては息に関してはこのわずか漢字四文字の記述しかない。これは、「鼻から出入りする空気の流れが、隠れ行くかのように微かな感覚を生み出しながら、全身を満たし、どこにも滞りなく、滑らかにめぐっている」という全身で感知される呼吸のあり方を指している。ここまでシンプルな記述に留めているのは、それで必要かつ十分だからであろう。正身端坐の調身が精妙に行われていれば、息は自ずと調い、「鼻息微通」の状態になっていくのである。これ以上の記述を加えれば、その通りの特別な息になろうとして、余計なことをしてしまう者が出てくるに違いない。

われわれの吾我(日常的自我意識)というものは、自分が一生懸命になにかをやっていることで自己満足に浸りたいという根強い傾向性をもっているから、放っておくと調息の名のもとに、あれもこれもといろいろやり始めて、せっかくの自然な息をいじってしまうのである。いかにも何かをやっているような手応えを吾我が感じている営みは、ほとんどの場合、「やりすぎ」、「行き過ぎ」になっている。そのように過剰でないと「俺は、これだけやっているんだぞ!」という手応えが感じられず、物足りない気がしてくるからだ。もし坐禅において、そういう「手応え」感を感じている場合には、気をつけなければならない。これは三つの調すべてに関して言えることなのだが、調息においては特に気をつけておくべきことだ。息を吾我の支配下に置かないということが坐禅の調息においては決定的に重要になってくる。

だから、往往にして坐禅を何かの呼吸法の実践だと誤解している人がいるが、息を数えたり、多様な経験内容から特に呼吸だけを恣意的に取り出してそれにことさらに注意を集中したり、意図的に腹式(丹田)呼吸にしようとしたり、吐く息をわざと長くしようとしたりといった呼吸の人為的操作(特定の呼吸法の実行)は坐禅中には一切やらない。坐禅はそもそも呼吸法などではなく、身心にもともと備わっている呼吸の自動調整メカニズムに任せて、あるがままの息にただ親しんでおればよいのである。こちらがコントロールの手を出さなくとも、自ずからなる調が進んでいくのだから、坐禅の調息は「しない調息」、「自ずからの調息」と言える。しかし、このような「しない調息」は、実際は「言うは易く行うは難し」なのである。そこで、しない調息ができるようになるための稽古が必要になる。その稽古の中には、呼吸という運動が生み出す「隠れ行くかのように微かな感覚」を感知する感受力を養ったり、息の流れがスムーズに全身を流通することを妨げている身体各所のブロックを見つけて解除したり、といったさまざまなワークが含まれているだろう。そうした具体的なワークについてはこれからおいおい紹介していく予定でいる。

調心の目指す方向性を示す言葉は「非思量(ひしりょう)」である。

興味深いことに、道元禅師の書いたものの中には「調心」という言葉はない。坐禅の実践にとっては、その語が不必要、あるいは不適切だからであろう。しかし、ここでは、独特の意味を付与して、敢えて調心の言葉を用いることにする。『普勧坐禅儀』の中で坐禅中の心のあり方について述べられていると思われる部分は「思量箇不思量底、不思量底如何思量、非思量」という一節だ。これをどう理解するかについては様々な解釈があるが、坐禅によって到達すべき特別な境地や心境のことではなく、「正身端坐」、「鼻息微通」と同じように坐禅の調心が目指すべき方向性を記述したものとして理解すべきだろう。

思量というのは思考、思念のことで、大空に浮かんでは消えていく雲のようなものだとすれば、不思量底というのは、その雲を次々と現出させている、限定することのできない大空の働きに当たる。「思量箇不思量底」というのは、さまざまな条件に応じてそのつど現れてくる個々の思い(思量)はどれもこれも(箇)不思量底(思いを超えているところ)からのものである、ということだ。どのような思いであっても、それ自身で勝手に立ち現われているのではなく、思いではない、それを超えた働きから生み出されているのである。これは坐禅の時に限ったことではなくいつでもそうであって、思量の本質に関する事実だ。坐禅の時は思量が消えるのではなく、思量の事実のままに起滅を繰り返しているだけで、普段のように思量が取り止めもなく連結していって「考え事」を形成しないということだ。

「不思量底如何思量」も「非思量」も、その同じ端的な「思量の起滅」という自然の事実を、別の言い方で言い換えたものなのである。「如何」というのは、この場合は疑問詞ではなくあれかこれかとつかむ以前の何とも限定できないありさまを意味する言葉だから、「如何の思量」という風に形容詞的に理解すべきなのである。したがって、「不思量底如何思量」は「不思量底は如何の思量である」と読んで、思量を超えたものが次から次へと定形のない思量として現れていると理解する。それを、天地に遍満している、形がなくて目に見えない風性(ふうしょう)が、今ここで扇を動かすことで次々に形をとって扇ぎだされているというイメージで理解してはどうだろうか。そして、「非思量」は、思いでは到底つかみきれない生き生きとした生命の働きそのものとしての思いの生起消滅、そういうことが思い以上の自然のあり方だという意味だ。よく誤解されているような、思量がなくなった特別な心理状態のことではない。むしろ、当たり前すぎるくらい当たり前の、思量の絶対の事実のことを指している。

普段のわれわれは浮かんでくる思いの中身に頭を突っ込み、それを追いかけ、しっかりつかんでしまう。そのために、頭の中がいわば幻覚、妄想で占領されているかのような状態になっている。思量箇不思量底ではなく、あたかも思量箇思量底(思量が思量を次々に生み出し拡散してとどまるところを知らない)であるかのようだ。如何思量として、思いとしてのカチッとした形を成すことなくさらさらと流れていくのではなく、思いが凍った氷の塊のように輪郭をもって固形化したものとして実体視されている。そういう実体視された思いを追いかければ追いかけるほど、非思量=大自然の事実から宙に浮いて、離れてしまう。そこでは不思量底のことなどまったく見失われ、思量が脳の分泌物に過ぎないという端的な事実がすっかり忘れ去られてしまう。それは人間的思いという「度のきつい酒」を飲みすぎてすっかり酔いがまわり、自己の正体を見失っている酔っ払いのような状態だと言えるだろう。そうやって自己の正体を見失ったまま、人間的思いで引き起こした問題を人間的思いでもって解決しようとしても、うまくいくわけがない。やればやるほど、ますます混乱、混迷を深めるばかりだ(流転輪廻(るてんりんね) 迷中有迷(めいちゅうういめい))。まずなによりも、酔いから覚めて素面(しらふ)にもどり、自己の正体を取りもどすことが先決なのである。こういうことを、内山興正(うちやま・こうしょう)老師は一言で「思いの手放し」と表現している。

しかし、この「思いの手放し」を思いで直接的にやってしまってはいけないのである。それでは、火に油を注ぐようなことになってしまう。結果的に思いの手放しになるような間接的な手続きを踏む必要がある。そのために多くの瞑想技法では、呼吸、鼻や下腹といった身体の特定の部位で感じる身体感覚、マントラ(真言)のような音、視覚的イメージなどの瞑想対象を設定し、それに注意を集中させることで、思考が起こらないようにするという調身の工夫がなされる。

それに対して、只管打坐の坐禅では、そのような特定の瞑想対象を設定しないで、坐っているときにそのつど立ち上がって来る経験そのものに自分を開いておくということを調心の営みとしている。坐るという経験の全体性に気がついていることをもって調心とすると言ってもいいだろうか。そしてそのことによって結果的に思いが手放しになっているのである。中国禅では、それを「黙照(もくしょう)」と呼んでいる。平静な心でただ照らしているだけという意味である。これは、呼吸を数えたり、身体感覚に注意を向けるというようなことより、はるかに微妙で難しいことだし、何をどうすればいいのかという具体的な説明を言葉ですることが困難である。

そこで、こういう営みを英語でどう指示すればいいかを考えてみよう。――Just mind yourself sitting と言ってみるのはどうだろう。この文で使っているmindという動詞のニュアンスを知ることがポイントだ。この文脈でのmindの意味と用例を挙げておこう。

●〖通例命令形で〗〈人・物・事〉に気をつけろ(watch);〖mind(that)節/wh節〗 …するよう[…かに]注意せよ

▸ Mind where you go at night.

夜行く場所には注意しなさい

▸ Mind [⦅米⦆Make sure] you don't get carried away.

調子に乗りすぎないように気をつけなさい

▸ Mind the stairs.

階段に気をつけて

●⦅主に英・やや古⦆ 〈人が〉(両親が不在の間に)〈子供〉の面倒を見る;(一時的に)〈店〉の番をする;〈荷物など〉を(紛失しないように)見ている(watch)

▸ Because of my condition, my husband had to mind the children.

私の体調のせいで, 夫が子供の世話をしなければならなかった

▸ Excuse me, but could you mind my suitcase for a moment?

すみませんが, ちょっと私のスーツケースを見ていてもらえないでしょうか

mindという動詞のこのような用法を踏まえて、英語での表現を考えると、坐禅の調心の割り稽古は、mind oneself sitting の訓練ということになる。そして、坐っている自分をさらに割ると、見ている、聞いている、味わっている、嗅いでいる、触れている、思考が起滅しているという六つの感覚機能の働きになるというのが私の考え方だ。仏教では、すべての経験を眼・耳・鼻・舌・身・意の六つの感覚機能の組み合わせで捉えていることに基づく割り方である。

坐禅においては、これら六つの感覚の窓からやってくる感覚刺激(思量もそのように扱われる)に対して、「来るものは拒まず、去るものは追わず」の態度で自分を「均等に開き、さらしている」のである。普段のように、自分の好みでやって来るものを取捨選択したり、名前や概念で意味づけたり価値づけたり、どれか特定の感覚刺激だけに注目したりしないことを、ここではそのように表現しておく。こうした普段のパターンが起動しないようにするというのは、吾我のために感覚を用いないということに関わっている。「自分が〇〇を見る/聞く」のではなく「ただ、〇〇が見えている/聞こえている」というように経験のモードを変えなければならないのである。こうした稽古でもまた、精妙な工夫が要求されることになる。

坐禅を割る切り口の一つとして調身・調息・調心を選び、それぞれどのようなことが稽古の課題となるかについて大まかな予想を論じてみた。坐禅の割り稽古は、筋力をつけたり、関節の柔軟性を増したり、特定の呼吸法や瞑想法を会得したり、といった今の自分に何かを付け加えていく、能力を伸ばしていくといった単なる「学習」の問題ではなく、これまでにはなかった経験を獲得し、能力を新しく形成していくという「発達」の問題であることを最後に確認しておきたい。

次回は、坐禅を割るもう一つの切り口について述べることにする。

[1] 1972年、岡山県生まれ。日本韓氏意拳学会代表、および国際武学研究会代表。

[2] 詳しくは、藤田一照・光岡英稔『退歩のススメ――失われた身体観を取り戻す』(晶文社、2017年)、および、光岡英稔『身体の聲――武術から知る古の記憶』(PHP研究所、2019年)を参照。

[3] マーク・シングルトン著、喜多千草訳『ヨガ・ボディ――ポーズ練習の起源』大隈書店、2014年。

[4] 1960年、鹿児島生まれ。相撲探究家。琉球大学卒業後、相撲部屋に入門し、史上初の国立大学出身力士となる。

[5] 中村元訳『ブッダの真理のことば・感興のことば』岩波文庫、1978年、32頁(一六〇)。