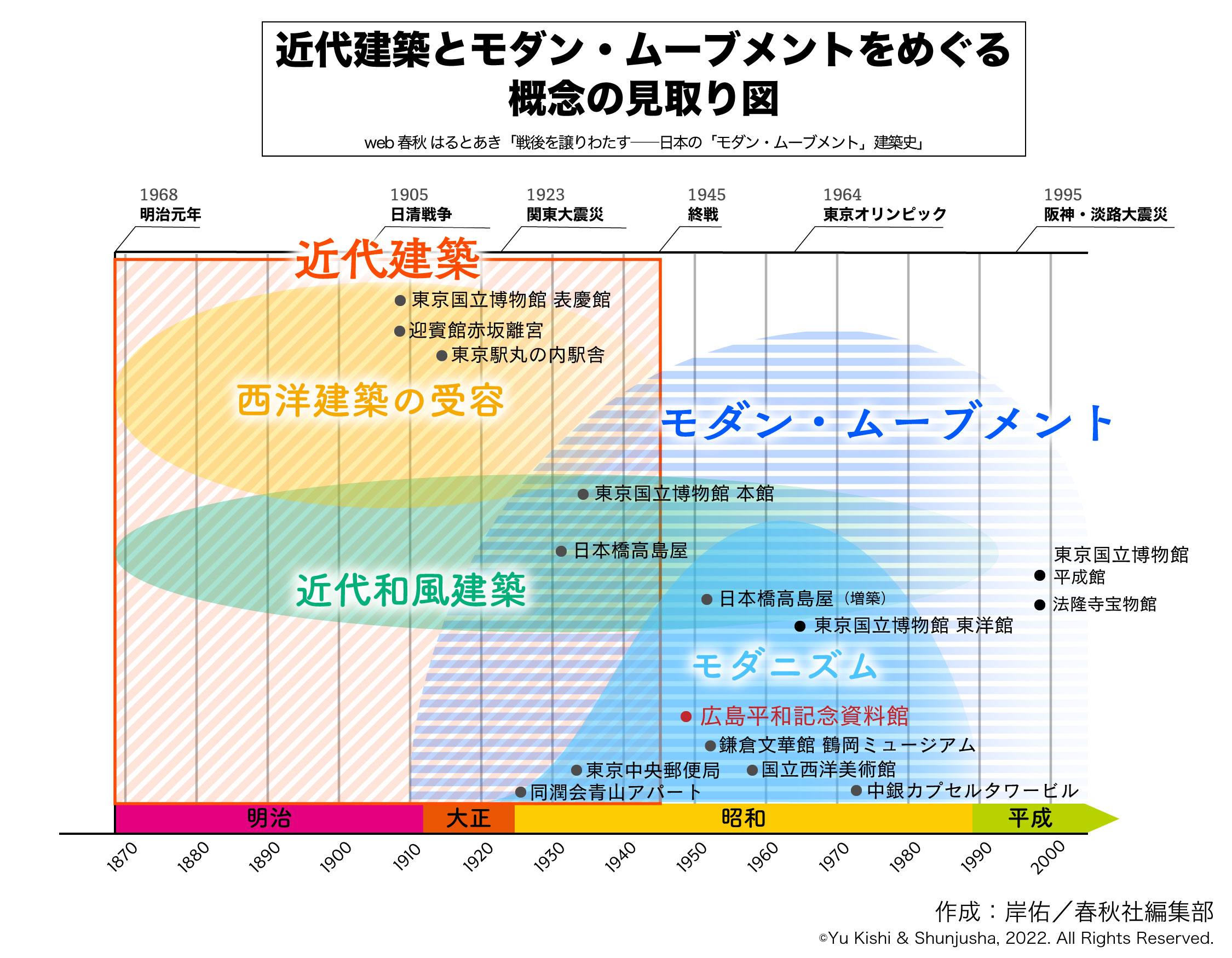

平和を創りだす ——平和記念公園および広島平和記念資料館本館

はじめに

1974年8月、第1回広島平和音楽祭で美空ひばりが「一本の鉛筆」と題された曲を発表した。私に一本の鉛筆があれば、あなたへの愛を書き、戦争はいやだと書く。そして、それをあなたに聞いてほしい、読んでほしい、歌ってほしい、信じてほしい、と歌い上げる。今も多くの歌い手に歌い継がれる反戦歌だ。

1985年に出版されたある建築家の自伝的著作も『一本の鉛筆から』という題名である。どんな巨大建築であっても、まずは図面に線を引くことから始まるのだから、建築家の自伝としてはふさわしいタイトルである。著者は、建築界のノーベル賞と呼ばれるプリツカー賞を、アジアで最初に受賞した世界的建築家、丹下健三。日本近現代建築史には必ず登場する人物だが、一般的な知名度を考えると現在どれくらいの人に知られているのだろうか。

さて、この美空ひばりと丹下健三の「一本の鉛筆」は、偶然だと思うが、もうひとつの共通点をもっている。それが「広島」だ。広島のシンボルともいえる、市の中心部に広がる平和記念公園と、公園内にある資料館を設計したのが、丹下健三だからだ。

そこで今回は、広島市の平和記念公園と平和記念資料館本館(1949)を取り上げる。資料館が、建築の世界に限らず、日本国民の財産としてどれだけ貴重なものと考えられているかは、2006年、第二次世界大戦後の建物として初めて国指定重要文化財に登録されたことからもわかるだろう(村野藤吾による広島世界平和記念聖堂とともに)。平和記念公園も、2007年、戦後に完成した公園・庭園としては初めて、公園中心部が国の名勝に指定された(翌年には指定範囲が公園全体に拡大された)。

モダン・ムーブメントの建築という文脈においても、平和記念公園と平和記念資料館本館は記念碑的な作品として重要で、DOCOMOMO Japanが選定する「日本におけるモダン・ムーブメントの建築」でも、最初の20選(1999年選定)に含まれている。

広島平和記念資料館本館

広島平和記念資料館本館

Wiiii, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

設計したのは、丹下健三を中心とする東京大学丹下研究室。丹下健三は、香川県庁舎(1958年竣工)、国立代々木体育館(1964年竣工)、新宿の東京都庁舎(1991年竣工)や、お台場のフジテレビ本社ビル(正式名称:FCGビル、1996年竣工)などの比較的規模の大きな建物の設計で知られ、国内外で建築の設計や都市計画に携わった。この広島の平和記念公園と資料館は、そのなかでも丹下の事実上のデビュー作と言える初期のものであり、研究者の関心も高い。

だからこそ、これまでも数多くの研究者がこの公園と建物について述べてきた。たとえば、建築家としての丹下健三の業績については藤森照信がモノグラフ『丹下健三』(新建築社)を出版し、丹下健三の作品の系譜に、この公園と資料館を位置づけている。もちろん、建築史上に輝かしく残る丹下の業績の数々は、丹下が一人で全てをこなしていたわけではない。丹下の周りには、多くの優秀なスタッフがいて、丹下の設計を支えていた。彼らについては、たとえば建築史家の豊川斎赫が『丹下健三』(岩波新書)や『群像としての丹下研究室』(オーム社)において言及している。

広島平和記念公園と平和記念資料館については、井上章一の『アート・キッチュ・ジャパネスク』(青土社)や米山リサの『広島 記憶のポリティクス』(岩波書店)が丹下が戦時中に発表した建築設計競技案との類似を指摘する一方で、石丸紀興や千代章一郎が、丹下の構想から実施までの過程を明らかにし、その後の公園の変容についても研究し ている[1]。最近では西井麻里奈が『広島 復興の戦後史』を出版し、広島の復興をめぐるさまざまな力学が生じる場としての公園について取り上げている。この連載でもこれらの先行研究を参考にしつつ、「戦後を譲りわたす」という視点から記述を進めたい。

丹下健三の広島

愛媛の今治で育った丹下にとって、広島は青春を過ごした土地だった。1930年に旧制広島高校に進学した丹下は、親元を離れて寮生活をはじめた。自由な生活を満喫していたようで、酒とタバコの味を覚え、哲学と文学と芸術と女性について議論したという。理系に進学したものの、文学や芸術に傾倒し、文系への転科を検討していたところで、建築に出会った。もっといえば、丹下が衝撃を受けたのは、ル・コルビュジエのソビエト・パレスの設計図と模型写真だった。広島は、丹下の人生を決めた場所だったのだ。

そして丹下にとって、広島は悲しい記憶とも結びついていた。

東京帝大の大学院に在籍していた1945年の8月2日、丹下は「チチシス」の電報を受け取り、急ぎ、故郷の今治へ向かおうとした。しかし、切符がすぐに手に入らず、数日後にようやく列車に乗ることができた。

猛暑に耐えながらこの列車の中で、広島に何か大きな爆弾が落とされたらしいという話が、どこからともなく伝わってきた。「新型爆弾」という言葉が使われていた。「いよいよ戦争も終わりだ」とささやく声もあった。どれほどの時間がかかったか覚えていないが、ようやく尾道に着いて連絡船で今治に帰った。

今治に着くと、ここもほぼ全滅の状態であった。家の前に行ってみたが跡形もない。わずかにコンクリートの蔵だけが真っ黒になって残っていた。近くの人に聞くと、六日に焼い弾の猛爆を受けたということであった。焼け跡に立て札が立っていて、わが家や今治近郊の朝倉村という所の、父の妹の家にいると書かれてあった。

ようやくの思いで朝倉にたどり着くとさらに悲しい知らせが待ち受けていた。母も亡くなったというのである。自宅の庭で焼い弾の直撃を受けたのだという。父の死後4日目に、後を追うようにして亡くなったわけで、両親を一度に失ってしまったということが、いつまでも信じられず、ぼうぜんたる思いであった。[2]

丹下は、藤森照信のインタビューにこう答えている。

私の両親は一緒に死んだわけです。それが広島の原爆の日と重なるわけですね。しばらく茫然としているうちに、どうも戦争が終わったらしいということだったのです。ですから、私にとっては、広島への原爆と両親の死が奇妙にオーバー・ラップしてくるのです。[3]

終戦後、東大丹下研究室は、戦災復興員から委嘱をうけて、各地の復興都市計画を担った。丹下研究室は、広島市の復興計画を率先して引き受けた。その背景には、上記のような思いがあったからだという。

都市に衝撃を与える

戦後の広島の復興事業に大きな弾みをつけたのが、1949年8月6日に成立した「広島平和記念都市建設法」だった。「広島」を「平和記念都市」として「建設」するために国がさまざまな財政的支援を行う、という広島市にだけ適用される「法」律だ。事業の皮切りは、平和記念公園と平和記念資料館の建設だった。同年、平和記念公園の設計競技が行われ、当時東大助教授だった丹下健三は自らの研究室の学生たちとともにこの設計競技に応募し、1等当選する。

藤森照信によれば、審査の最終段階で16作品に絞られた1回目の投票で丹下案は5位だったが、その後に上位8作品を対象とした2回目の投票では逆転して1位となった。その理由は、審査委員のひとり、丹下の師である岸田日出刀(東大教授)が丹下案の素晴らしさを他の委員にも説いたからだと推測する[4]。

その丹下案の素晴らしさとは何だったのか。要点は全体配置と建築計画にある。

平和公園は三角形の緑地帯である。底辺には東西に幅広い「平和大通り(百メートル道路)」と呼ばれる道路が通っており、この道路と平行に3つの建物が並んでいる。それぞれ現在の名称は、西側が国際会議場(かつては広島市公会堂)、中央が平和記念資料館本館、東側が平和記念資料館東館(旧広島平和記念館)である。

東西に伸びる平和大通りを横軸として、南北の縦軸を原爆ドームに向けて引く。すると、この十字の軸は来園者が原爆ドームへと向ける視線の軸となる。公園の南側にある建物、すなわち平和記念資料館本館が、公園と原爆ドームを結ぶ空間の入り口になる。原爆ドームの正面にある本館が視線の邪魔をしてはいけない。そこで本館一階をピロティとして持ち上げて、視線が抜けるようにした。実際、平和大通りから本館のピロティを抜けて慰霊碑に向かって歩くと、原爆ドームは慰霊碑の中空に浮かび上がるようになっている。訪問者の意識が原爆ドームへと向く、この空間的な演出は他の応募案には見られない、丹下の発明だった[5]。早稲田大学の中谷礼仁は、都市の構造に「有効な衝撃の具体的な方式を発見すること」が重要だ、という丹下の発言に注意を促している[6]。まったくの白紙から都市が復興し、群衆が集う場所が生まれるのではない。原爆ドームへの軸線の発見こそが、新たな都市の形を生み出しえたのだ。

平和記念公園の空間配置

平和記念公園の空間配置

応募にあたり、丹下は次のように説明している。

平和は訪れてくるものではなく、闘いとらねばならないものである。平和は自然からも神からも与えられるものではなく、人々が実践的に創り出してゆくものである。この広島の平和を記念するための施設も与えられた平和を観念的に記念するものではなく、平和を創り出すという建設的な意味をもつものでなければならない。わたくし達は、これについて、先ずはじめに、いま、建設しようとする施設は、平和を創り出すための工場でありたいと考えた。その「実践的な機能」をもった工場が、原爆の地と結びつくことによって、平和を記念する「精神的な象徴」の意味を帯びてくることは、極く自然のことであろう。[7]

実践のなかから平和を生み出すという丹下の言葉は、2022年現在の国際情勢を鑑みるとある程度の説得力をもって響くかもしれない。豊川斎赫は、この丹下の言葉を、原爆報道をめぐる占領軍の検閲という、1949年当時の文脈から説明している。戦後日本の理想的な生活モデルを提供したのはアメリカであると同時に、原爆を投下し報道規制を敷いているのものアメリカであるという矛盾を抱えていた。豊川によれば、丹下は「戦争のない、新しい社会を建設するためには、輿論を惹起して、市民一人ひとりが行動に移す必要があった」[8]と考えていたのである。

近代によって乗りこえる

モダン・ムーブメントの建築という観点からみるならば、平和記念公園と平和記念資料館は、公園の都市的なスケールのデザインとともに、建築のディテールも見過ごすことのできない重要なポイントである。というのも、木造建築に由来する柱と梁の架構の美しさをコンクリートで表現しようとしたからだ。

具体的には、廃墟から力強く立ち上がる姿をピロティで表現するために、丹下は伊勢神宮の太い柱と、ル・コルビュジエのユニテ・ダビタシオンのピロティをヒントにした。そして太い柱と梁のバランスをとるために、桂離宮を参考にしつつ、黄金比と日本の木割を両立させるような比例関係を追求していった。数的比例と美しさの関係は、古代ギリシャ・ローマ建築から続く西洋建築の大きなトピックの一つであった。丹下が追求したディテールの美しさは、西洋と日本の統合という思想的な難問を抱えていた近代日本の建築家にとって、大きな意味を持っていたのである。

この平和記念資料館の竣工後には、建築家たちのあいだで「伝統論争」とよばれる論争が起きている。そこでの議論は、モダン・ムーブメントの建築つまり機能主義や合理主義を土台に鉄・ガラス・コンクリートで作る抽象的なかたちの建物と、日本の伝統建築との関係を問題にするものだった。丹下は、グローバルに展開するモダン・ムーブメントに、土着の建築文化をうまく適合させる方法を提案してみせたのである。

丹下はこの広島平和記念公園の設計案をもって、1951年にロンドンで開かれた第8回CIAM大会(近代建築国際会議)に招待される。初めての海外渡航だった。途中、丹下はローマに立ち寄り、古代ローマの遺跡が「人間の尺度を超えた尺度」で作られていることに感動し、「社会的人間の尺度」すなわち群衆のスケールから建築を考えるようになる。近代建築は、椅子やテーブルの高さ、天井の高さ、通路の幅や手すりの高さなど、平均的な人体の寸法から多くの数字が導き出されている。これをヒューマンスケール(人間の尺度)というが、丹下の場合はそれをもっと超えた群衆のスケールに興味を持っていた。西井麻里奈は、丹下の広島計画は、群衆がその構想に同意し、応答し、参加することで成立するものだったと指摘する[9]。平和を闘いとり、平和を「実践的に創り出していく」民衆の姿こそが、広島平和記念公園と資料館本館の主役であった。

平和か慰霊か

丹下を最後まで悩ませたのは、慰霊の問題である。丹下はそれについてこう書いている。

わたくしの心情は、迷わざるを得なかった。慰霊堂を含む記念塔を、広島の人々が、求めていることのなかに、意味があるように思えるのであった。無垢の犠牲者を、父や母や、妻や子にもつ広島の人びとの願いに対して、何か慰霊し、祈念するための施設を、ささやかなものであるにしろ、もちたいと感じたのである。[10]

公園計画のなかに、犠牲者を弔うような存在感あるモニュメントはない。しかし、人々は祈りの対象を求めていた。原爆死者の鎮魂を祈る存在である原爆ドームは、川を越えた向こう岸にあり、当時は公園から容易に見通せなかった。しかも、構造が剥き出しになった原爆ドームは、あの日の惨状を想起させるため、取り壊しを望む市民も多かった。藤森照信は、こう書いている。

もう帰ってこない死者を思うのではなく、来るべき平和を願い、さらに進んで核の時代の人類の平和をつくり出す、これが基本的理念であった。しかしそれでは、死んだ者は浮かばれない。平和は人類的かもしれないが、死は個人的に死ぬしかない。[11]

しかし、慰霊を前面に出す計画案は、その不幸を生み出した原因を問うことにつながる。

結局、公園の中心に建てられる慰霊堂は、地下に埋められることになった。地上にはその一部が顔を出すのみ。丹下は慰霊堂のデザインを彫刻家のイサム・ノグチに依頼する。イサムは地下に深く刺さる太いアーチ状の慰霊碑をデザインした。丹下には古代の勾玉のように見えたと言うが、広島市平和記念都市建設専門委員会の委員をつとめていた岸田日出刀がこれに反発した。

日本の建築家とアメリカの彫刻家とが互に協力してりっぱな作品を創り上げるということは、大変結構なことであるにちがいない。だが、広島平和記念公園の中心になる慰霊堂の場合にはどうか。原爆を落としたのはアメリカであり、そしてイサム・ノグチ氏はアメリカ人であるということを忘れないでほしい。[12]

岸田は、慰霊の原因となった原爆投下をイサムの国籍と結びつけ、丹下に「君とノグチの友情とこのわれわれみなの気持、君はどちらかを選び、どちらかを捨てなければならない」と迫った[13]。結局イサム案は実現せず、丹下が慰霊碑をデザインすることになった。丹下の落胆ぶりは相当なものだったという。実現へと向かう丹下の計画は、建築だけではなく都市的なスケールをもつ計画であったため、丹下自身もコントロールできない、さまざまな対立を生み出していく。

1952年の平和記念式典の様子。慰霊碑の除幕式が行われた。

写真:Claude Rudolph Holzheimer / Australian War Memorial (Public Domain)

生者のヒロシマ

肝心の公園建設には長い時間がかかった。3棟の建物のうち、資料館本館と記念館は、1951年に工事が始まったものの、国が補助するはずだった建設費用は「費用がかさむ」との理由で十分な額が支給されず、3年にわたって工事が中断した。結局、不足分の費用を広島市が負担して工事が再開し、1955年にようやく完成した。残りの1棟は広島市公会堂という名称で、1955年2月に完成した。建設資金は、広島財界が提供し、地元の設計者が設計を担った(その後、1989年に丹下健三によって現在の建物に建て替えられ、名称も広島国際会議場となっている)。

3棟の建物がすべて完成して平和記念式典が挙行されたのは1955年8月6日。終戦から10年が経過していた。しかも、公園内には戦争で住処をなくした人々がバラックを建てて住み着いており、資料館の完成時にも立ち退きは進んでいなかった。慰霊碑の裏にはバラックの家屋が並んでおり、この時の平和記念式典はバラックを隠すように慰霊碑の裏に幕を引いて行われた。その後も、慰霊碑周辺の整備が継続し、現在の姿になったのは1970年以降のことである。

そもそも、公園ができる前、この三角州には何があったのだろうか。被爆前の平和公園は中島地区と呼ばれた盛り場の一部を形成していた。大正期には中島地区の東側に盛り場の中心がうつるものの、それでも商業地区の一部であることは変わらなかった。戦時中は、建物疎開による取り壊し、近隣の商業地区への移転、住民の移動など流出が続き、原爆によって決定的に壊滅した[14]。

原爆投下直後の広島産業奨励館(現・原爆ドーム)。川向こうが現在の平和記念公園。

写真:Australian War Memorial (Public Domain)

中島地区を含む爆心地を公園にすると決定したのは、1946年11月の戦災復興院告示によってである。これにより、中島地区は都市計画上の大公園として指定され、事実上この地区の復興は禁じられた。丹下による公園計画がはじまるのは、この後だ。

しかし、かつては繁華街の一部だった場所である。人が集うのは自然なことだっただろう。中島地区には終戦直後から、バラックが立ち並び、やがて街が形成されていった。問題は、これらの建物がある場所は、すでに公園となることが決まっていたことである。住民たちは「不法占拠」の状態にあり、遅かれ早かれ、この場所から立ち退かねばならなかった。広島市は住民に、代わりに家屋を建てる場所を提案して立ち退き命令を出し、それでも立ち退かない住民に対しては代執行による強制排除をおこなった。こういった広島市の姿勢に対し、住民たちはより良い移転先を求めて、あるいは経済的・身体的困難を理由として公的援助を求めて、陳情書を提出した[15]。しかし、これらは計画の中止ではなく延期を求めるもので、最終的には着実に中島地区から家屋は姿を消し、公園となっていった。最後まで中島地区に残った住民のなかには、同じく公園予定地となっていたもののまだバラックが残っていた原爆ドームの周辺に移動し、さらにそこから移転先を広島市と交渉する、または公営住宅・市営住宅への入居を希望するものもいたという。

1947年6月の広島産業奨励館と中島地区。現在の公園の場所には家屋が建ち並んでいる。

1947年6月の広島産業奨励館と中島地区。現在の公園の場所には家屋が建ち並んでいる。

写真:Australian War Memorial (Public Domain)

原爆ドーム周辺で土産物店を営んでいた吉川清は、自らも被爆して背中のケロイドを見せながら被爆者支援を訴え、「原爆一号」と呼ばれた。吉川は平和都市建設のもとで進む復興への違和感を、次のように書いている。

〈広島平和都市建設法〉によって、公園ができ、広い道路がつき、ビルは建った。これが復興だった。人間は置き去りにされていた。病苦と貧困に追いうちをかけるように、住む家はボロボロのままに放置されていた。[16]

やがて原爆ドームの周辺も整備が進み、周辺にあるバラックとその住民は「不法占拠」しているとして排除された。終戦後20年が過ぎた1966年、ようやく広島市は原爆ドームの保存を決定する。我々がいま見ている広島平和記念公園の姿は、戦後の時間のなかで、徐々に形作られていった。そこには、さまざまな力学が関わっていたのである。

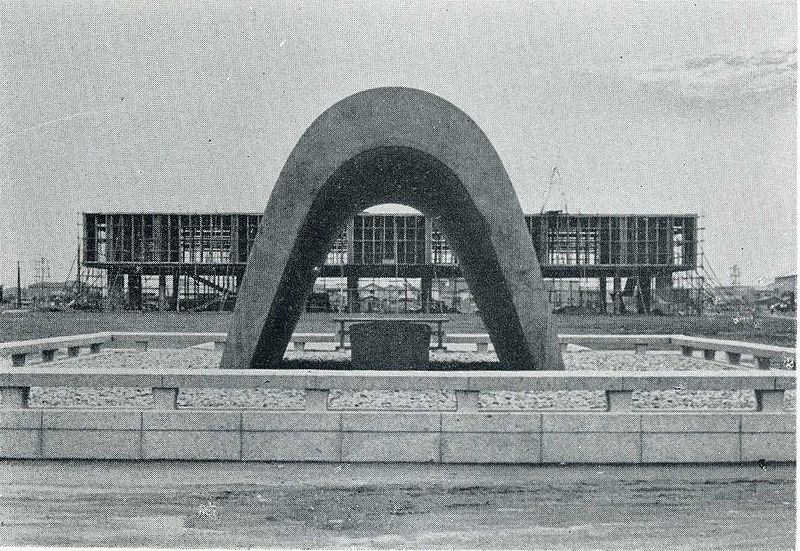

完成直後の慰霊碑と建設中の資料館。

完成直後の慰霊碑と建設中の資料館。

『広島原爆誌』中国電気通信局、1955年。

おわりに:世界平和のシンボルとして

原子爆弾の投下、第二次世界大戦の敗戦、大日本帝国の解体という3つの出来事が、現在にいたるまでの戦後日本を決定している。そのなかでもヒロシマはナガサキとともに大きな意味を持った。原爆により無辜の市民が犠牲となったこと、放射能の影響が被爆者たちを亡くなるまで苦しめること。このことは、市民が犠牲となる戦争を繰り返してはならないという反戦への誓いと平和憲法を守る護憲への想いを強化する。ヒロシマは、ナガサキとともに戦後日本の反戦・反核の象徴であり、近年では戦争による人類的悲劇として、アウシュビッツとともにグローバルな広がりを見せている。第二次世界大戦後の日本について考える時、ヒロシマとナガサキを無視することはできない。

おそらく丹下は、平和記念公園と資料館を訪れる一人一人に、慰霊と平和について思いを馳せることを願ったのではないだろうか。来館者がそれを意識できる場所は、資料館本館2階のテラスである。竣工時には屋外空間として設計されていたが、その後はガラスが嵌め込まれて内部空間になり、やがてさまざまな展示物が置かれ、通路となっていた。2019年の展示リニューアルでは、竣工当時に近づけるべく、ソファー以外には何もない空間になった。被爆資料や展示を見た後、来館者は原爆ドームを望む2階のテラスに導かれる。展示をみて湧き上がるさまざまな感情を振り返りながら、思考を巡らせる。目の前には公園が広がり、その奥には原爆ドームが見える。公園そのものは平和への祈りに捧げられているが、展示には慰霊がつきまとう。訪れる人それぞれが慰霊と平和への祈りを抱えながら、公園を後にするのである。

終戦から77年がすぎて、第二次世界大戦の記憶や経験の継承が問題となっている。例えば、平和記念公園はかつての繁華街だった。こうの史代の漫画、およびアニメーション映画『この世界の片隅に』の冒頭、主人公・浦野すずが買い出しに出掛けるシーンでも中島地区の往時の賑わいが描かれている。現在の公園の静かな様子と、かつての中島地区の繁栄を対比的に捉えることで、私たちは広島に投下された原爆の破壊力の凄まじさを実感し、戦争がもたらす犠牲や被害の甚大さを想起することができるだろう。「記憶の解凍」というARアプリを使えば、このことをより実感できるかもしれない。 2019年には平和記念資料館の展示が大きくリニューアルされ話題となった[17]。ヒロシマ・アーカイブ のような取り組みもある。

記憶や体験の継承は、複雑な問題を孕んでいる。抽象的な言い方になるが、他人の生きた人生を、あたかも自分が経験したように誰かに語ってよいのか、という問いである。普通、建物や空間は人間の人生よりも長く残る(残そうと思えば)。そのため、これらは、世代や時間や場所を超えた、貴重な過去の証言者にもなりうる。その一方で、時に建物や空間は、平和記念公園がそうであったように、その建設過程で過去の多なる声を覆って見えにくくしてしまうこともある。平和記念公園に限らず、第二次世界大戦後の建物がつぎつぎ建て替えられている現状は、このような過去の多様性をさらに見えにくくしてしまうかもしれない。それを明らかにして、伝えるのも、また歴史の役目だろう。戦争体験のみならず、戦後の記憶や継承についても考えるとき、広島の平和記念公園という空間や平和記念資料館の建物と展示は、新たな意味を持ちつつある。

主な参考文献

井上章一『アート・キッチュ・ジャパネスク』青土社、1987年

丹下健三・藤森照信『丹下健三』新建築社、2002年

豊川斎赫『丹下健三』岩波新書、2016年

西井麻里奈『広島 復興の戦後史』人文書院、2020年

ラン・ツヴァイゲンバーグ『ヒロシマーグローバルな記憶文化の形成』名古屋大学出版会、2020年

註

[1] たとえば石丸紀興ほか「広島における建築家丹下健三の活動に関する研究 その1」『日本建築学会計画系論文集(第577号)』、日本建築学会、2002年および千代章一郎「丹下健三による「広島平和公園計画」の構想過程」『日本建築学会計画系論文集(第693号)』、日本建築学会、2013年などを参照。

[2] 丹下健三『一本の鉛筆から』日本経済新聞社、1985年、45-47頁。

[3] 丹下健三「コンペの時代」聞き手:藤森照信『建築雑誌』1985年1月号。

[4] 丹下健三・藤森照信『丹下健三』新建築社、2002年、139頁。

[5] 敷地の中心を空虚にする丹下の手法は、藤森照信も指摘するように、1938年の卒業設計から用いられたものだった。

[6] 中谷礼仁「場所と空間 先行形態論」『都市の再生を考える1』岩波書店、2005年

[7] 「広島市平和記念都市に関連して」『建築雑誌』1949年10月号、42頁。

[8] 豊川斎赫『丹下健三』岩波新書、17頁。

[9] 西井麻里奈『広島 復興の戦後史』人文書院、2020年、249頁。

[10] 丹下健三『人間と建築』彰国社、1976年、253頁。

[11] 丹下健三・藤森照信『丹下健三』137頁

[12] 岸田日出刀「広島の碑」『縁』相模書房、1958年、84-85頁。

[13] 丹下健三『人間と建築』彰国社、1976年、259頁。

[14] 西井麻里奈『広島 復興の戦後史』人文書院、2020年、240頁。

[15] この点については、西井麻里奈『広島 復興の戦後史』、2020年、249-261頁を参照。

[16] 吉川清『「原爆一号」と呼ばれて』筑摩書房、1981年、72頁。

[17] リニューアル後の展示については志賀賢治『広島平和記念資料館は問いかける』(岩波新書、2020年)を参照。