「人体を戦場にして」――近代医学の扉絵

この連載はまず、「コロナの日々の徒然」に思いつくまま7つの本を挙げることから始まった。その7冊を軸に、われわれがCovid-19という疫病禍(パンデミック)を生きる現在にまで至るまでの「医療の考え方」の構造的歴史を描き出してみようという試みだ。必ずしも1回で1冊を取り上げることにはなっていないが、それぞれの本を章のエンブレムのようにして、『医神アスクレピオス』、『治癒神イエスの誕生』、『中国医学の歴史』をたどり、いまはロイ・ポーター『人体を戦場にして』を扱う段階に入ったところだ。

社会史的な観点から、病気や狂気、そして啓蒙について、該博な仕事を残して2002年に55歳でなくなったケンブリッジ医学史センターのこの著者には『人類への偉大な恩恵――医療の人類史』という浩瀚な著書もあり、それがここで取り上げる本のベースになっている。冒頭であげた7冊のなかでは近代西洋医学に関する本はこれしかない。西洋医学に関して興味深い本は多くあるが、基本的に共通しているのは、医学や医療の史的な展開を、近代以降の知の科学技術化による進歩発展として捉えていること、一方で病む人体の解明と、他方で身体を冒す病気のメカニズムの解明、そして医療技術による身体の不調や脆弱さの克服、古典的なパラダイムで言うなら、身体という自然にまつわる禍い(悪)――それ自体、自然に属する――の駆逐、その可能性の段階的実現、さらには疾病の予防と人体のエンハンスメント(向上強化)として医療が発展してきた、といった観点だ。そこでは、科学としての医学の進歩を軸として、それが医療にもたらす革新や、新たなパースペクティヴ、とりわけ生命科学の展開によるいっそうの変化が望見されている。そして、それがいつの間にか、「人の癒し」という観点を置き忘れ、というより知的探求の方向がいわゆる生命現象一般にまで物理化学的に広がり、言いかえれば身体という「自然」が、科学技術の操作対象としての「自然」に還元され、「人の命」つまりは「生」の限界を超えてしまうようになっている。いわゆる遺伝子操作やクローン技術に典型的な「生命操作」の可能性が「先端医療」を支えているとみなされているが、その踏み込みあるいは閾超えにも無関心ではいられず、その迷路を進む指針として、あちこちで「生命倫理」が取り沙汰される状況に至っている。

〈医〉の対象

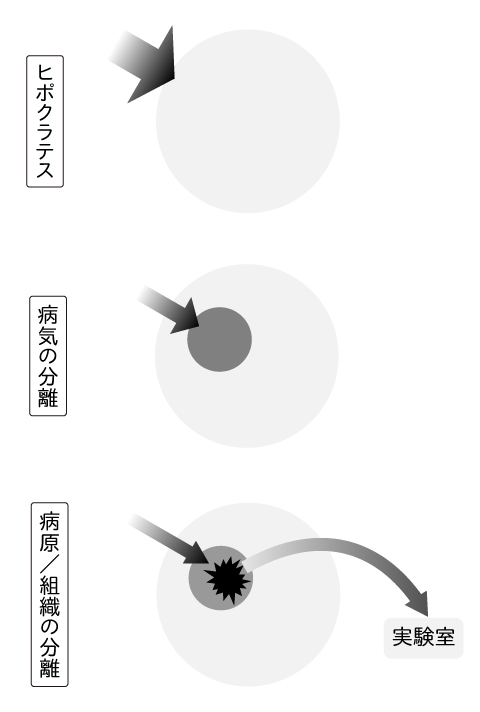

その趨勢を、医療の担い手である医師と患者との関係で考えてみると、概略次のようになる。ヒポクラテスの時代から考えると、医師が相手をするのは何よりまず「病む人」である。治療とは「人」を対象としたものだった。その点は中医でも同じである。だから「ヒポクラテスの誓い」では、何よりまず「信」と「人倫」に重きが置かれている。

だが、「実効性」を求める医療は、「人」を癒すより「病気」を退治しようとする。そこには因果関係の機能的な偏りが見られる(前回のハイデガーの項参照)。それに貢献したのは解剖学と病理学である。病気が身体の不調だとしたら、まず人体の成立ちを知り、そのどこがどう悪いのかを突き止める。ある病気とはどういうものなのかの輪郭を掴み(病理学)、それをフィジカルな要素の因果関係に落とし込む。つまり、まず症状から病気を特定し、特定された病理の原因を特定の身体部位に求める。そしてさらにその原因、つまり病原を探って同定し、医師というより医学がその病原に対処するようになる。その段階では、医学は病人の身体を離れて(身体から分離されて)実験室に移行する。問題は身体組織にあるとみなされるからだ。

医知の分離

よきにつけ悪しきにつけ、近代医学の人との関係はそのように変化してきたと言っていいだろう。医学はもともと〈人〉を相手にしてきたが、それが〈病気〉を見るようになり、やがて対象を〈病原〉に特化するようになる。〈病気〉を見るあたりから医療は社会化して病院体制が整えられ、〈病原〉対処に焦点があたると、もはや〈病原〉は患者という人の体を離れて実験室に移され、そこで研究が進められることになる。その最後の段階を画するのが19世紀後半のクロード・ベルナールの「実験医学」であり、パスツールやコッホ以来の疫病学であり、そこでは「特定病因論」――あらゆる病気には特定の病因がある――が医学の自明のドグマとなった。それと同時に、〈免疫〉のメカニズムが確定され、それ以後、病気の克服は生命体に生来備わっているとされる〈免疫〉をもとに考えられるようになる。

「血と内臓」

ロイ・ポーターの医学の「進歩」についての考え方も基本的には上記の線に沿っている。ただ、この本はたんなる医学の発展史ではないし、功労者たちの列伝でもない。むしろ近代社会の展開に伴って、医療がどのような関係のうちにあったのかを、さまざまな局面から考察するものだ。まずは「病気」がどう捉えられ、その受けとめ方がどう変わってきたのか、ついで「医師」はどのような姿勢をとるようになったのか、そして病巣を抱える「体」はどう見られ解明されてきたのか、さらに「研究所」はどのような体制で何を追い求めたのか、そして「治療法」はどう進展してきたのか、もっとも有効とみなされた「外科手術」は、さらに医療の現場である「病院」は、というふうに、近現代の医療を社会的関係のなかにおいて、そのそれぞれの局面を論じている。だから、たんなる「医学の歴史」ではなく、前回でふれたような〈医療〉のあり方をふまえた記述になっている。

この本の邦訳のタイトルは『人体を戦場にして、医療小史』である。原題は"Blood and Guts, A Short History of Medicine"、字義どおりには「血と内臓、医療小史」だ。原題の直訳だと日本語としてはあまり魅力的に見えないかもしれない。英語では、「血の気が多い」の「ブラッド」と、肝っ玉が太いの「ガッツ」であり、「ブラッド&ガッツ」とくれば、いわば生命力そのものを体現する二大要素である。たしかに、ヴェサリウスが精細かつ芸術的な解剖図によって人体構造を明らかにし、ウイリアム・ハーヴェーが「血液循環」を確証して、生きた体の基本のしくみが明らかになり、それによって近代医学の道が踏み固められたとするなら、「血と内臓」は近代医学がその道を切り開く領野を端的に告げていると言ってよい。だが、「ブラッド&ガッツ」と言うと、そこに生命が脈打っているのが目に浮かぶ。まさに「血わき肉躍る」そんな話だということだ。

その原題にくらべると、直訳の「血と内臓」では、生々しすぎて、一般公衆に向けた医療小史のタイトルとしては魅力に欠けることは認めざるをえない。そこでこの本には、少しく工夫して「人体を戦場にして」という邦題がつけられている。「血と内臓」からボクシングを想像したわけではあるまいが、この表現にははしなくも近代医学の構えに関するあるステレオタイプがさらけ出されている。つまり、医学は病気を克服するための戦いであり、人体はその戦場だというのだ。戦いのメタファーには、近代科学が自然の克服をめざし、医学は悪しき自然たる疾病の征服をめざすという通念が含まれている。だから人体はその戦場だというのだ。つまり医学(科学)が病気(自然)と戦う。しかし、だとしたら人間はどこにいるのか? 麻酔をかけられて意識を失い、両主役の戦いに場を提供しているだけなのだろうか。そこにはすでに〈人間〉はおらず、身体はたんなる場になっている。その場は、ちょうどデカルトの言う「延長」の世界、広がりをもち測定できる物質の世界ということだろう。たしかに、近代医学がそのような視座をもって「発達」してきたことは否めない。

ガレノスからヴェサリウスへ

少し戻ることになるが、ヴェサリウスにふれる前にガレノスに立ち戻ってみよう。ガレノスは今のトルコにあるペルガモンの生まれだが、すでにその地はローマ帝国下にあったから、ローマ期の人である。親が建築家だったということと無縁ではないだろう、医業を志した彼は人体の構造に強い関心をもっていた。若くして地方の神殿でアスクレピアダイとして修業をし、各地を遍歴して研鑽を積み、とくにエジプトでは動物の解剖の腕を磨いたと言われる。30歳前で故郷に帰ると、剣闘士の学校で数年治療に従事したが、そこは人体の毀損を観察できる特別の場所でもある。その後はローマに移って名声を得、マルクス・アウレリウス他皇帝の侍医ともなった。

彼はヒポクラテス伝来の四体液説(血液、粘液、黒胆汁、黄胆汁)に従って人体の成立ちを説明したが、これはギリシアの自然の四元素(火・気・水・土)に対応しており、季節にも対応するとされている。彼は単一造物主による自然の創造を強調し、生命の根源を「生気」(プネウマ)と見た。その教説が、キリスト教にもイスラームにも親和したため、後の両世界にも受け容れられることになった(しかし、すでに述べたようにそれが十分に役立てられるのはイスラーム世界においてだった)。

だからガレノスの教説は基本的に「哲学的」だったと言えるが、それは解剖学的知見に支えられていた。彼は人間に似ているとされた豚や、あるいはヤギを解剖し、臓器や血管、神経束なども把握しようとした。生体実験も多く行った。たとえば豚を生体解剖し、叫ばせないために喉の神経を切断するとか、麻痺を示すために脊髄の神経を切断するとか、腎臓の働きを見るために尿管を結ぶとか…。現代でいえば、特定の遺伝子を欠損させたノックダウン・マウスによる実験のようなものである。

つまりガレノスは、生理の解釈こそ観念的思弁に頼っていたが、身体の構造とその機能には、当時としては並外れた関心をもっており、そのために彼の教説は当時としては他に優る実効性をもっていたのだろう。しかしその後のキリスト教世界では、神の被造物である人間の身体にそれ以上踏み込むことはできず、ローマ帝国崩壊後の聖俗秩序の混乱と停滞もあって、ガレノスの医学は硬直し干からびた石鹸のように、泡立つことのない遺物になってゆく。

『ファブリカ』

ヒポクラテスやその他の医知がアラブ世界から帰還し、医学校ができ、後には大学で神学、法学と並んで医学は三大学問となったが、それでもしばらくは大きな展開はなかった。

医学はガレノスの身体理論とアリストテレスの生命観をもとにしていた。そこに劇的な変化をもたらしたのは、バドヴァやボローニャで活躍したアンドレアス・ヴェサリウス(1514~1564)である。詳細綿密に描かれ美学的にも優れた人体解剖図説『ファブリカ』(初版、1543年)で知られるこのベルギー人は(とはいえベルギーはその頃スペイン領で、黄金時代のカール5世の生地でもある)、当時可能になった人体解剖にことのほか秀でていた。

幼いころから動物を手当たりしだいに解剖して腕を磨いたとか、近くの墓地で執拗に骨を調べたとか、果ては遺骸を掘り起こして解剖していたという伝説もあるが、本格的に医師になるべく進んだパリ大学では、ガレノスの本を片手に講壇から床屋に執刀を指示して学生に教える教授を尻目に(当時、医師はみずから手を汚すことなく、施術は身体の手入れを生業とする「床屋」にさせていた)、みずからメスを執って鮮やかな手際で死体の解剖というより文字どおりの「腑分け」をやってみせたという。

つまり、開腹して図式的に臓器の在りようを確かめるのではなく、皮を剥ぎ、筋肉を確かめ、骨格との関係を示し、その中に保護された臓器を構造的・組織的に(胃の下に肝臓が二葉あり、その裏に膵臓が隠れていて、腸の背後に2つの腎臓がある…)明かにしてゆくのである。それによって、ガレノスの学説の誤りは次々に明らかになる。心臓は4室あり、血液は肝臓からではなく、心臓から流れ出ている。人間の顎骨はつながっている…。そうしたことから逆に、ガレノスの説が動物解剖からの推測によるものだということが明らかになる。もちろん、伝統的な医学界からは強い反発があった。しかしヴェサリウスは大学教授になるよりも王権について宮廷医になることで実質的な影響力を保持する。

見る・知る欲望

だが、この時代、なぜ人体解剖ができるようになったのだろうか。ガレノスが人体解剖をしなかったのはキリスト教の教義のためではなく(まだキリスト教はローマの国教になっていない)、ギリシア以来の人間の身体に対する尊厳の意識のためだろう。キリスト教時代には被造物に対する畏怖の念(聖性あるいは汚辱の観念)があったが、その身体も、いわゆる「ルネサンス(再生)」の時代に、全般的な知的好奇心の対象となる。ついでに言えば、アウグスティヌスは「罪」のもととなる3つの欲動(リビドー)を区別していた。それは支配欲、肉欲、そして知る欲動である。しかしその3つの欲動の禁圧は、「古代の再発見」によって踏み破られる。「ルネサンス」とは、そのような罪の意識によって蓋をされていたその3つの欲動の解放と蘇りでもあった。教会もそれが「神の摂理」の解明につながることを認め、むしろ許可することで影響力を維持しようとした。その「神の摂理」の解明こそがやがて近代の科学(サイエンス)になるである。

それに伴って、世界や人間を表象する絵画も劇的に変化した。それまでの聖人画に変わって、主題こそ古代神話や聖書にとったものでも、人間が生き生きと表現されるようになった。宗教的な規範にしたがった人や世界のイメージではなく、生きたリアリティーが表現されるようになったのである。ヴェサリウスがメスで切り開く身体のリアリティーは、このような絵画表現と出会うことになった。

ヴェサリウスの人体解剖図を描いたのはティツィアーノの弟子だとされている。人体解剖に関心が高かったのは医者だけでなく、当時の画家たちも解剖に立ち会い、それを描きとっている。レオナルド・ダ・ヴィンチにも多くの解剖図がある。人だけでなく、馬などの絵も描き、その描写を幾何学とも結びつけて人間の研究として追及したのだ。

「ファブリカ」はラテン語動詞「ファベル」(作る)の派生語で、もとは「工房・作業場」を意味し、後に「製品・細工物」などを意味するようになった。ここで人体解剖図が「ファブリカ」と題されたのは、人体を自然の造化(ファブリカ)と見なしたからだろう。身体はそのような細工物とみなされたのである。人体の構造がより明確に分かるようにという配慮もあるだろうが、挿絵の人体はときにきわめて不自然なポーズをしており、そこに寓意も込められていたりして、表現としてのインパクトも大きい。だからこの本は大学に所蔵されるより有力者のコレクションに収まることも多かったという。

こうしてこの「解剖狂」の精力的な仕事が、医学のみならず広く人体というものの理解に決定的な影響を与えたのである。

内科と外科

解剖学の興隆は別の余波も生む。当時の医者はドクターで学的権威をもち、診断し指示するだけで、施術するのは「床屋」の役割だった。医者はメディシン(知的医学)にかまけるのであって、卑俗な身体に手を加えるのは「手術」の領分、サージュリーの役割だということだ。サージュリー(surgery)の語源は、ラテン語の"chirurgia"だが、これはギリシア語の"kheirougia"の写しで、文字どおり「手の業」を意味し、実際ヒポクラテスの時代には医師のほどこす外科療法・手術を指していた。

しかし、キリスト教中世には、病気は神(または悪魔)の試練だとみなされたから、頼るべきはドグマに適った知識であり、「手の業」は異教蛮族(ギリシアを含む)の業とみなされて、死体解剖とともに断罪されていた。そのため医者は聖書の言葉ラテン語を用い、わずかな施術は下々の俗語を話す「床屋」(ハサミやカミソリを使い、髪を切ったり爪をきったりする)の仕事になっていた。それが「髭剃り術師」(barber-surgeon)である。日本ではこの「髭剃り師」にあたるのが「床屋」だから、「床屋-術士」ということになる。

ここでふれておけば、日本では19世紀末になって西洋にならった医療体制が導入され、病院も整備された。そのため病院内の基本的区分として「内科・外科」というのがある。だからそれがごく当たり前のように思えるのだが、西洋医学はもともとは「外科」を排除して「床屋-術者」に委ねていたのである。

その伝統の壁を崩したのもみずからメスを振るったヴェサリウスだった。ヴェサリウスが医学(内科)の方からその壁を崩したとすれば、もう一人、フランスのアンブロワーズ・パレ(1510-1590)は、「床屋-術者」から身を起こし、群立する王家の争いや宗教改革で戦乱の多かったこの時代に、怪我治療のための軍医に雇われた。、そこで、油で焼くという伝統療法を捨てて、傷口を癒す軟膏を考案したり、包帯で患部を巻くという療法(これも古代ギリシアでは行われていた)を編み出して大きな成功を収め、「術士」の仕事が治療に欠かせないことを示したのである。

ある「フィジシャン」

彼は当時一気に進んだ解剖学も学び、弾倉摘出などの手術に応用しただけでなく、当時は失血死や壊死との闘いだった四肢切断(すでに火薬・砲弾も使われていた)に、焼き鏝で止血するよりはるかに「体に優しい」血管結紮法を見つけ出した(これも古代にはあったが忘れられていた)。その予後のために義足や義手の開発を進めたのもパレである。

ルネサンスの解放機運のなかで、「リビドー・スキエンデ(知識欲)」を体現するヴェサリウスのような人物が「人体の解明」を大胆に進めるなかで、医師たちの物言わぬ(ラテン語を話せない)僕だったアンブロワーズ・パレは、その「術」を人びとの生きた身体に施し、名もない人びとの苦痛を癒し、生きるのを助ける治療に当たったのである。彼はあくまで謙虚で、デカルトをもじって言った言葉が残っている。「われ包帯す、神、これを癒す」と。フランス語で「われ包帯す」は「ジュ・パンス」、つまり「我思う」と同じ発音である。しかし「ゆえにわれ在り」、だから私はエライ――超越的位置に立つ――、ではなく、自分はただ包帯するだけで、「神、これを癒す」と、その功徳は神に帰する。そして晩年、国王の筆頭「術士」に任じられ、万人にも余と同じような治療を与えたいと願った王に、自分は万人に対するのと同じ治療を国王にも施している、と述べたと言う。

「術士」の地位を一気に高め、「外科医学の祖」とも呼ばれるパレだが、その目ざすところは近代の科学的医療というより、生きる人びとを癒し助けるという万古不易の「医」の務めだったと言っていいだろう。医者はときに「フィジシャン」とも言われる。現代では「科学者」のことになってしまったが、古来の「フュシス」は近代西洋ではいつの間にか「物理」と「身体」とに分離してしまった。身体に関わる医者が「フィジシャン」と呼ばれるのは理の当然ではあるのだが、その「フィジシャン」は物理学者ではないだろう。「フュシス」はモノではなく、生きているからだ。そう考えると、近代医学史のなかでパレの医業の意味は軽くないのだが、その意義とは別に、解剖学的知見の発達と、医師と術士の統合によって、身体への介入的治療が次第に効果的な治療として発展し、医学研究そのものを更新してゆく。

心臓というポンプ

もうひとつ、この章でふれたいのはイギリスの医師ウイリアム・ハーヴェーの業績である。彼はヴェサリウスから四半世紀を経て、北方の辺境だった島国がスペインに代わって大西洋の覇権をにぎった頃、そのイギリスから登場する。この時代もまだ医学とりわけ解剖学の先進地はイタリアで、彼もパドゥバの大学に学び、名声を得てスチュアート朝の国王の侍医となる(この頃、イギリスの王朝変遷ははげしい)。

ハーヴェーは血液が肝臓で作られるというガレノス以来の定説に疑念をもち、血管を流れる大量の血液は心臓を起点に循環しているという仮説を立て、それを腕を強く縛る実験で確認した。つまり血液はある部分では一方向に流れているのである。この説は、大きな論争を巻き起こしたが、さまざまな実験・実証によって受け容れられてゆく。これによって心臓の働きや血圧などが理解されるようになり、近代医学はガレノスの軛を一掃することになった。

ハーヴェーはデカルトの同時代人である。人間の身体を機械のように捉えることが適確な認識だとみなされるようになっていた。そしてこの血液循環の発見で、心臓は全身に生気を送るポンプのようなものだと理解されるようになる。一方で、「ハート」としてその後も通俗的には魂の座として扱われ続けるのだが、心臓は身体の枢要ではあるが、他の臓器と役割を分担する一器官とみなされるようになり、それが医学の研究対象としての身体の領野の仕組みと理解される。

ロイ・ポーターは近代以降の医療展開史を『血と臓器』と題したが、それが文字どおり闘いとしての医学の「戦場」(邦訳タイトル「人体を戦場として」)となったのである。その医学は、外科医パレの生きる人に対する「気遣い」を置き去りにして「病気」を、さらには「病原」をこの「戦場」に見出し、その「制圧」を目ざすようになる。

*参考文献

ロイ・ポーター『人体を戦場にして、医療小史』(目羅公和訳、法政大学出版局、2003年)

R・ローゼンベルク他『人間と医学』(梶田昭訳、博品社、1996年)

梶田昭『医学の歴史』(講談社学術文庫、2003年)

L・ステルペローネ『医学の歴史』(小川煕訳、原書房、2009年)

村上陽一郎『西欧近代科学―その自然観の歴史と構造』(新曜社、新版2002年)

村上陽一郎『近代科学と聖俗革命』(新曜社、新版2002年)

Roy Porter, The Greatest benefit to mankind, A medical history of Humanity, W.W. Norton & Company, New York/London, 1997.

Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue francaise, 4ème éd., Dictionnaire Le Robert/Sejer, Paris, 2016.