西洋医学はなぜ「効果的」か?

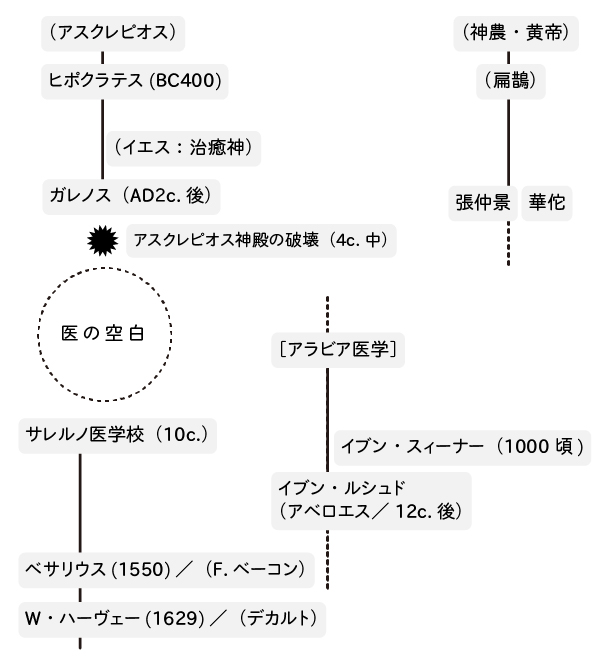

〈医〉の史的展開概略(1)

医療のあり方

〈医療〉はたんに医師と患者(病者)との関係に尽きるものではない。中国でもギリシアでもそうであったように、それは集団的に生きる人間にとって、すでにさまざまな社会的関係を含んでいる。人の疾病は、その人とふだんの生活を分かち合う人びととの関係を侵蝕するが、それは機能的障害をきたすという以前に生存のベースである共同的生を多かれ少なかれ感応させ、そのあり方に影響する。とりわけ感染する疫病の場合はそうである。というのも、疫病の場合、人びとの関係や活動の基礎的な(フィジカルな)発現である接触や近接が、言いかえればコミュニケーションの「開け」そのものが拡散の条件になるからである。だから〈医療〉は、初めから共同的ないし社会的な関係を内包する活動であり事業なのである。(ここで、とりあえず社会性・共同性といった用語を一般的な意味合いで用いている。「集団的に生きる人間」という表現も同じである。これらの用語の厳密な意味については、どこかで補足的な説明をおこないたい。)

現代を基準に考えるなら、〈医療〉を形づくる関連というのはおおよそ以下のようになっているとみることができる。

まず、中核に〈医〉に関する知がある。これが一般に〈医学〉と呼ばれている。西洋では古くは"medicine"(医学、医術:とくに内科、医薬、魔除けの術 etc.)だったが、今では"medical science"(医学:医科学)と呼ばれ、医知は科学化されている。そしてその担い手、医師、医系科学者、医療技術者等がいて、それは専門職として公的に認可されている。

その医療関係者を中核として、医療を組織する諸制度があり、それを社会的に生かす体制がある。さらに、一般的な考え方や、人びとの「生活」つまり生きて活動することについての意識、文化的な基盤等が広く周辺からそれらを支えて、ひとつの社会の医療をとりまく環境の全体は作られている。

現代ではそれに加えて、中心に医療に関する諸科学があり、それを医療現場に生かす、あるいはそれが医療現場を律する制度的体制(医療施設、医事・薬事行政など)があり、その全体を産業経済システムが貫いて、かつそれが市場経済に委ねられているという構造になっている。

医業の例外性

ところで、今でもその中核にある〈医業〉とはきわめて特殊な営みである。その業は人の苦痛を癒すという功徳をもつ(宗教にも似た?)からというだけではない。じつは、毒でもある薬を人に呑ませたり、メスを振るって体を切開したり、といった行為は、ふつうなら許されない、むしろ処罰されるような行為である。どこの社会でも殺人や傷害といった身体の棄損や破壊は罰される。ところが〈医〉は、それがある侵害から人を救う業であるとして、特別に、例外的にそれが許可されているのだ。つまり、〈悪〉を制する特別の威力の発揮なのである。病いが魔であるだけでなく、それに関わる医業そのものが〈魔業〉なのだと言ってもいい。

だからそれは、古くは権力・権威と結びついていた(ゾロアスターの神官、アポロン、アスクレピオスの子孫、王朝の官職…)。権力・権威は善悪の彼方にある。あるいはそれを決裁する力、権域だ。それが現代では国家の認可制の下で、認定された資格になっている。日本でも、医業はたんなる生業(「医者」)ではなく、国家認定されるのは「医師」の資格なのである。それに準じて、看護関係者も、アスクレピオスの娘ヒュギエイアとパナケイアの系譜をなぞるかのように、同じく国家資格になっている。近代社会では、医療従事者にはたんに専門知識や技術(それも「科学的」な)が必要だから、その知識をもつ「専門職」が資格化されているのだとみなされているが、じつは〈医業〉そのものが特別に許されるという社会的正統性を必要としているのである。だから〈公的〉または社会的な認可を必要としているのだ。別の観点から言えば、近代国家はホッブスからマルクスやマックス・ウェーバーまで、近代の思想家たちが考えたような契約的暴力装置、あるいは階級支配の道具なのではなく、そのような公的裁可者の役割を果たしているということである。

ともかく、以上のような〈医療〉の成り立ちを視野に入れながら、〈医〉がどのように考えられてきたのか、そしてどのようにして現在のような体制になったのかを腑分けして考えるのが、ここでの基本姿勢である。

西洋医学の世界的普及

現代世界における医療のあり方は、降って湧いたように生じたわけではない。それは言うまでもなく、医療だけに止まらない、いわゆる西洋文明の世界化に伴って、各地で医療のあり方が作り変えられてきた結果である。その大きな歴史的運動の結果として、今ではどの国でも近代的・先進的な医療体制が作り上げられ、それが及ばないところでも、やがてたどるべき発展の方向だと見なされている。そのことを西洋的なものの規範化と言っておこう。

日本でも、それは当然のプロセスと見なされている。江戸時代にオランダを通じて蘭学が入ってきて、それまでの漢方の知識の蓄積の上に蘭医学が接ぎ木された。『解体新書』としてひとつの段階を画したその導入のプロセスは緩やかなものだったが、明治の世替わりとともに日本は国を挙げて西洋化=近代化を目ざすようになり、漢方やそれまでの伝統医療は「棄て去るべき因習」として排除され、全面的な〈医〉の西洋化が進められる。ただし、日本の「近代化」においては、一方では「古来の風習」として神道が「天皇親政」のもとに新たに賦活され、西洋導入の素地として表舞台に引き上げられる。「和魂洋才」というわけだが、そこで排除されたのはいうまでもなく「漢心」、中国である。

大学に医学校が設けられ、やがて医学部卒業が医師の国家試験受験資格となるが、医学部ではもっぱら西洋医学しか教えない。漢方は近代的な科学ではないとみなされたからだ。そのため、以後の日本の医学界は根本から西洋化され、大学で西洋医学を修めた者だけが医師資格を得るという制度ができた。

その結果、現代では誰もが「日本の医療は世界最先端にある」と思い込み、その「最先端」がどのような性格のものかということなど顧みることさえないほど、この近代化=西洋化は当たり前のものになっている。西洋は世界に広がり普遍的になったために、いつの間にかそれが標準となり、それがもともと世界のごく特殊な時間と場所に生じたものだということは忘れられてしまった。

西洋は周囲に色の濃い人種を見出し、自分たちを「白人」とみなして、アフリカの住民を黒人、「新大陸」の住民を褐色人(赤人)、東アジアを黄色人と規定したが(インドはアーリア系だとされる)、その「白」の規範が世界に広まると、もはや「白」は色としては特殊化されず、「透明な標準」となって、後のもろもろの色だけが、不透明ななにものかの特徴とされるのである。それも、たんなる特徴ではなく、磨き上げて透明にすべき「汚れ」でさえある。西洋(科学・文明)の普遍性とは、そのような「透明性」にも比すべきものである。

なぜ漢方は排除され棄却され、本草学はフォークロアになってしまったのか、そんな問いなど立てられない。要は「文明進化論」であって、競争的環境のなかでの適者生存、自然選択によって〈西洋式〉は世界を呑み込み、〈進化〉に適応した日本も現在のようになった、ということなのだろう。

西洋医学はなぜ効果的か

西洋ではおおむねルネサンス以降、医は近代的な医学となり、その医学を軸に社会的実践が制度化されて現在にまで続く医療体制ができてきた。そしてそれが世界の範となり、グローバルに共有されるようになったとするなら、そのような「文明の進化」をリードし促した要因はいったい何だったのだろう。言い換えるなら、西洋医学の他に優る特質とは何だったのか、それをまず問うておこう。

もう一度ふれれば、明治期の日本で西洋医学は漢方と「自由」に競争してそれを駆逐したわけではない。日本(政府だけでなく指導層)が「脱亜入欧」で国を挙げて西洋化するために、西洋の「科学技術文明」を導入しようとし、その一環で〈医〉の体制も国家的に作り直されたということだ。伝統医療はそれ以後、公的な知と行政から排除され、西洋医学だけが「医学」となり、漢方その他は負の遺産とみなされる(それでも鍼灸は非公式には「医知」として残存する)。

医学も学問の近代化、とりわけ科学技術導入の一環だった。そしてこの科学技術というのは、「普遍的」つまりどこでも同じように効力を発揮し、誰でも身につけて使うことができ、その教育で養成された人材は、優れていれば出身地に関係なく、科学技術の領域ですぐに活躍できるようなものだった。医学では、ちょうど明治の初期が(1870-80年以降)免疫学の確立期だったが、その領域に飛び込んだ日本人からもすぐに最先端の業績をあげる人材が出てきた。パスツールやコッホに続いて細菌学・疫病学で世界的な業績を上げた北里柴三郎、志賀潔、野口英世らである。

西洋医学はなぜそのような排他的な浸透力をもち、普遍的なものになりえたのか? それは他でもない、西洋近代の科学技術が、〈効能(efficiency)〉の価値化を軸に形成されたからである。〈実効性〉ないし〈効能〉が他のあらゆる価値を排除して指針になる。〈効能〉の前にはすべての他の利点(merit, favor)は排除されるのだ。

これはトートロジーと言われるだろうか。西洋医学が効果的なのは、それが効能を第一にしているからだと。けれども〈知〉(技術知)は、もともと〈効能〉を目ざして生まれたわけではない。人間が環界との関係をとり結び対応する〈術〉として生まれたものだろう。これについてはいろいろ考え方があるだろうが、〈遊び〉やそれ自体が〈交渉〉である局面もあったはずだ。その〈知〉を〈効能〉(効きめ)によって方向づけ組織化したところに、現代その語で理解されている〈科学〉が生まれると言っていいだろう。その〈科学〉とは近代科学、つまり17世紀のいわゆる「科学革命」を経た時代の科学だ。こうして西洋的〈知〉は〈近代化〉とともに〈科学〉になり、しだいにその〈実効性〉(技術との不可分性)を露わにして、日本では早くから「〈科学技術〉」という用語が登場するようになる。

付言すれば、〈科学技術〉とは日本語表現である。英語ならテクノサイエンスというだろうか。これは近代に"science"と出会った日本が、〈西洋文明〉の導入の過程でその性格がすでに技術と切り離せなくなっていることを受けとめ、西洋でテクノサイエンスという言葉が普及する以前に、科学がたんなる学知ではないものとして受けとめ、そのような用語を生み出したということである。

〈医〉の科学化

〈効能〉が試されるためには対象領域が限定されていなければならない。〈効率〉というのは、つねに一定の領域における何かの〈効率〉だからだ。西洋=近代は、それを有効にする世界観・人間観、あるいは知的枠組みをもった。それがデカルト以来の心身二元論である。〈知(認識)〉の主体は身体的存在から超越しており、精神は身体に対して超越している。その精神の前に、身体は延長の世界の一部としてある。近代の主観の哲学の出発点とされるデカルトのこの考えは、いうまでもなくキリスト教の心身二元論(アウグスティヌスの「両世界論」に対応)を、「合理的」に洗い直したものである。魂は肉体の牢獄(罪の次元)に囚われており、神への信が魂をその牢獄(欲望の、罪の世界、ある初期教父は身体を「忌まわしい肉袋」とさえいった)から「解放=自由に」するとする教義だ。デカルトは信仰によって救われたのではなく、魂(「われ」)はそれ自体が「超越」なのだと気づいたのだ。だから、神は人間精神にその「超越」を可能にする原理として保存される。先走って言うなら、その近代知性の歩みは、神とは人間精神の自己実現の「未来」の投影だったとするヘーゲル――そしてフォイエルバッハは、もはや神学ではなく人間学を語ることになる――にまで至って自己完結する。

デカルトの二元論から「人間機械論」が生まれる。つまり身体は「生(魂)」から切り離されたモノとして、客観的行為・操作の対象となる。この身体を対象領域として、自然科学の流れの〈知〉が〈医〉の領域をも席巻してゆくのである。

古くは〈医〉が、自然の中で〈悪〉から人を守りつつ、生きることを支えてゆく営みだったとすれば、それは今度は、身体という人間(精神)にとっての道具(肉体という住処)の不調や故障を修理し、その働きを維持・再生してゆく技術知となるのである。

キリスト教の時代に、唯一許され規範化されていたのがガレノスの学説だったが、解剖学と動物の生体実験によって確立されたガレノスの医学は、魂に無縁な臓器の容れ物としての身体と、それを満たす体液の調和にプネウマ(魂)の反映をみるという意味で、キリスト教的二元論に沿いつつ、むしろ先走ってデカルト後の「方法的」医学を準備していたと言えなくもない。

〈効能〉はどこから生まれたか

ハイデガーは『技術論』の冒頭で、アリストテレスを取り込んだスコラ学に言う「四原因説」を検証している。世界に生起する現象の原因には「質料因」と「形相因」とがあり、後者はさらに「動力因(作用因)」「形相因」「目的因」の三つに分かたれ、つごう四つの原因(アイテイア)があることになる。事物が何によってできているかを示すのが「質料因」、そのものの実体であり本質であるのが「形相因」、運動や変化を引き起こす元(アルケー・キネーセオース)が「作用因」、そして、それが目指す終局(ト・テロス)が「目的因」である。

存在者を動態的に見たときには、潜在的には可能であるものが、素材としての可能態(デュナミス)であり、それは、すでに生成したもので思考が具体化した現実態(エネルゲイア)と区別される。その際、可能態(デュナミス)から現実態(エネルゲイア)への推力となるのが「作用因」で、その「作用因」(アルケー・キネーセオース)はラテン語では「カウザ・エフィキエンシス」と訳される。

だが、この「テクネー=アート」の哲学者によれば、ローマ人が「カウザ」(原因)と名づけたものは、ギリシア人にとっては「アイティオン」(責めを負うもの)であって、それを仔細に検討してみると、スコラ学で言うような「作用因(カウザ・エフィキエンシス)」はじつはギリシア人には知られていなかったと言う。つまり、因果性のあり方が、ギリシア語からラテン語に移しかえられることで変容しているというのだ。ハイデガーはそこに、知(エピステーメー)と真理(アレーテイア)に関わり、ポイエーシス(製作)でもあるギリシア的「テクネー」が、人間の行為とみなされ、道具的ないしは機械装置的に捉えられる「近代技術」、自然科学を活用して支配的となる近代技術への変容の契機を見ている。

時間に追われる

それとともに、もうひとつの決定的な要素がアラビア世界から西洋キリスト教世界にもたらされた。それがアラビア数字である。十進法で、ゼロ記号を含み、積算法で大きな数の操作表記も可能なアラビア数字は、それまでローマ数字に頼っていた西洋世界を劇的に変えることになった。〈数〉というかつてのピタゴラスの神秘は、万人の日常世界の合理性の足場になったのである。

この激変についてはA・W・クロスビーの『数量化革命』がそのエッセンスを描き出している。原題は"THE MEASURE OF REALITY"となっている。〈現実=実在性〉の尺度ということだ。アラビア数字という表記システムによって、〈数〉が人間の生(生活)の、そして世界の、抽象的に言うなら〈現実〉を測る尺度・物差しになるということだ。逆に言うと、あらゆるものは数量化され、計測可能になる。そしてそれによる事象の把握は明瞭で確実であり、数量化されることで〈真理〉として、〈規範〉として通用するようになる。

このような「現実性の尺度」の意識は、とうとう機械時計を生み出した。昔から時を測る装置がなかったわけではない。日時計とか水時計とか砂時計とか…。しかしそれは自然の動きの影を映したり、物の運動の分量を目安にしたりするだけだった。しかし機械時計は、みずから動いて時を作り刻む。機械運動の自動性が〈時〉の客観的実在を示しながら、人びとの〈時〉を、つまりは〈意識〉を、〈生〉を律するようになるのだ。

北フランスで機械時計が作られてから半世紀も経つと、時計はヨーロッパ各地に広まり、上から下まで人びとの生活に浸透して意識を変え、イタリアの詩人ペトラルカは初めて「過ぎ行く時を惜しむ」心情を詩に刻む。アウグスティヌスは時間についてと、その不思議について時間をかけて瞑想することができたが、今では、気がつくと時は確実に過ぎており、ああ、しまった、バカな考え休むに似たり、と失った時の埋め合わせに駆け出すことになる。失った時は取り返しがつかない。それが人びとの衝迫になり、現在の欲望を抑制させ、やがて「時は金なり」の金言を生むようになる。

この時間意識こそ、〈効能・効率〉を〈知〉の枢要とする「作用因」だろう。それは「質料因」と「形相因」との固定的な関係を動態化し、「目的因」を形骸化して、双方の「因」を「因」たらしめる機制であり、それなしに原因も結果もない、〈知〉の本性中の本性なのである。

あらゆるものには理由がある

もうひとつ、〈作用因〉の浮上を支援することになったのは、ライプニッツの「充足理由律」である。ライプニッツはその弁神論(神の正しさを弁ずる神義論)で、アウグスティヌス以来の「神の造った世界における〈悪〉の存在」の問いを更新した。それは、一回的・一時的な個の観点からは〈悪〉や〈禍〉と見えることも、永遠(無時間)的全体である神の観点からすれば、全体的な〈善〉の成立のためには必要な一局面であり、聖なる犠牲であるとするもの、いわゆる「予定調和」と呼ばれる論である。そして彼は、伝統的な論理法則、同一律、矛盾律、排中律に、一見それとは並べられないかに見える「充足理由律」を加えた。

同一律(AはAである)、矛盾律(Aかつ非Aであることはない)、排中律(Aか非Aかのどちらかである)に対して、充足理由律は「存在するすべてのものには、それが存在するに十分な理由がある」というものだ。つまりAが存在するからには、それがAとして存在する十分な根拠がある、と。それは、言いかえれば、定立化・表象化には根拠があるということで、このことは「作用因」の承認に関わっている。このとき、「理由」とは"reason"、"why"に応じる"reason"であり、論理的に言えば「根拠」であり、「原因」であり、カント以降はわれわれが「理性」という訳語でなじんでいる知的能力である。だから、充足理由律は「根拠律」とも訳されるが、これを一般的に言えば「理性原理」ということになる。

そしてこの「充足理由律」こそ、神慮と地上の人間の運命とを合致させ、無限の計量化が可能になった(微積分学)時代に、融通無碍に地上的に反転させられることになる。あらゆるモノには存在するに十分な理由がある。では理由のないものは? それは存在するとは言えない。つまりは、意味のないものは存在しないのと同等で、意味のあるもの、言いかえれば役立つものだけが存在するし、認識し、考慮し、カウントするに値する、と。これがいわゆる「功利主義」の原理であり、近代合理文明の神経索となってゆく。

知は力なり

フランシス・ベーコンの「知は力なり」(知はおのずから力である、 Ipsa scientia potestas est)が表現しているのは、たんに啓蒙的な意味合いで知っていることが力になるということではなく、知は〈実効的〉つまり「エフィシエント」なものだということであり、その確信とともに科学が、あるいは科学技術があらゆる知の範となってゆく。17世紀のいわゆる「科学革命」もその趨勢を劇的に示したものということができるだろう(日本語では「学問」とか「科学」とか訳し分けるが、フランス語なら « science »、ドイツ語なら «Wissenschaft » だから、その変化は「サイエンス」における内在的なものである)。

そのような全般的潮流の中で、キリスト教体制によって抑止されていた古い医知・医術を決定的にすり潰して形成されてゆくのが、西洋近代医学だと言えるだろう。つまり、科学化し技術化してゆく西洋医学とそれにともなう医療体制・行政の組織化とは、ルネサンス期に各所で起こった「新旧論争」を通して確認される、〈今〉現在による〈古〉の廃棄というこの断絶から生まれてくると言ってよい。それが他でもない、〈近代〉であり、西洋近代医学なのである。

西洋はこの時代に、ギリシア・ローマの文化・文明を継承し、それをキリスト教精神で陶冶したゲルマン化した世界として自己を同定するようになる。その同一性(アイデンティティ)がまた他の諸世界に対するもっとも効果的な武器ともなったのだ。

西洋医学はヒポクラテスを先駆者として掲げるが、その〈医〉の内実を継承したわけではない。ヒポクラテスが継承されるのはもっぱらその「誓い」、つまり「医の倫理」を通してだった。というのは、実効性を求め、対処技術化してゆく医学は〈信〉を不要な夾雑物として切り捨ててゆく。それは「宗教や迷妄からの脱却」、つまり啓蒙的進歩として語られ、「脱-宗教」だと言われもするが、じつはそれはキリスト教的世界の「脱-教権」にすぎなかった。というより、「それだけが真の宗教」と自称したキリスト教は、他の「真理」を迷妄として排除し、「真理」のステイタスを純化していて、そこに「エフィシエンシー」を軸とした「科学」はむしろ親和してゆくのだ。そしてそのとき、キリスト教世界での「脱-宗教」は、医に欠かせない〈信〉をも一緒に流し去ってしまう。「科学」は「宗教」の排除をドグマにしているからだ。そのために科学化する〈医〉には〈倫理〉が必要となる。ヒポクラテスの「誓詞」における〈信〉の表明は、そのような〈医の倫理〉を確保するために、ほとんどそのためにのみ留保されたといってよい。

それが近代西洋医学の隠された秘密である。連続性ではなく断絶があったのだ。そしてその断絶を背後でつなぐのが、ガレノスとベサリウスという二人の「解剖学者」である。

*参考文献

P・ルジャンドル『西洋をエンジン・テストする――キリスト教的制度空間とその分裂』(森元庸介訳、以文社、2012年)、とくに第三講演「世界の総体を鋳直す」

M・ハイデガー『技術とは何だろうか』(森一郎訳、講談社学術文庫、2019年)

ジャン=ピエール・デュピュイ『ツナミの小形而上学』(嶋崎正樹訳、岩波書店、2011年)

山本義隆『近代日本一五〇年――科学技術総力戦体制の破綻』(岩波書店、2018年)

アウグスティヌス『告白Ⅲ』(山田晶訳、中公文庫、2014年)

アルフレッド・W・クロスビー『数量化革命――ヨーロッパ覇権をもたらした世界観の誕生』(原題:The Measure of Reality、小沢千重子訳、紀伊国屋書店、2003年)

リチャード・E. ルーベンスタイン『中世の覚醒――アリストテレス再発見から知の革命へ』(小沢千重子訳、紀伊国屋書店、2008年、ちくま学芸文庫、2018年)

小川鼎三『医学の歴史』(中央公論新社、1964年)

茨木保『まんが 医学の歴史』(医学書院、2008年)、とくにガレノス・ベサリウスの章。