寒さ好きの菌類たちは、いかに雪腐病菌になったか(前編)

今回は、菌類の不凍タンパク質の効果を、シャキッと郵趣で表したい!(どちらもマニアックすぎて、双方わかる人を私は1人しか思いつかない)。実際の氷結晶は本文中で見てもらうとして、氷の表面に張り付く不凍タンパク質の濃度が薄い場合、氷は1の消印(フランス1938年4月9日)のような六角形になり、少し濃くなると、2 (オスマン帝国1915年)の加刷にあるような星型になる。濃くなると3の打製石器(群馬県1999年)のような形状となり、4のピラミッドを底面で合わせた形(エジプト1933-38年)と称される。菌類の不凍タンパク質の場合、5(ノバスコシア1851年)のように表面がざらついている。さらに濃くすれば、氷の形は変化せず、ある温度以下で雪の結晶のように急速に凍結する(6 カナダ1971年)。ところで、回を追うごとに紹介する切手の数が増えているのはなぜだろう。

なにかの拍子でここにたどり着いた方*1(例:ふわっふわのかき氷を検索していたのに、なぜか得体の知れない菌の解説に辿りついた!など)に、これまでのいきさつをささっと説明すると、ここは雪の下で活動し、あまつさえ越冬する植物も枯らす菌類、雪腐病菌を無用に熱くかつクールに解説する世界で唯一無二のファンサイトである(と筆者は勝手に考えている)。

今回は、雪腐病菌はどのように生まれたのか? そして雪の下で生きる彼らならではのマジ半端ない能力を、今その辺の電柱の陰に隠れて見てきたように、語りたい。

雪の下の世界/季節限定の極限環境

雪の下で生活する人は少ない(毎年、積雪によって埋もれていく南極・ドームふじ基地などで観測する隊員がいることを考えるとゼロじゃない)のでイメージしにくいが、雪の下は暗くて寒い(これは比較的わかりやすい)。そして雪腐病菌のいるような温帯や寒帯の雪の下の多くは、湿っていて、安定している!? 雪の下が湿っているのは、太陽の熱以外に、地熱によって雪が徐々に地表から溶かされていくからだ。積雪が50 cmを超えると、雪の断熱効果で外気が冷凍庫並みの温度(-20℃とか)*2となっても、ほぼ寒さは伝わらず、土は凍らない。まさに雪のふとんの例え通りだ。こんな世界に雪腐病菌は生きている。

だから積雪が少ないか、あるいは積雪前に気温が下がって土が凍ると、彼らにとって困ったことになる。生き物はすべからく生きるために液体の水を必要とする。この水が凍って固体になると利用できない。また、氷が大きくなることで、菌糸を圧迫して、押しつぶすかもしれない。だから菌たちは、さまざまな手段を駆使して、凍った世界を生き抜いている。

こんなところに餌になるものがあるかと言うと、あります。雪に閉じ込められた世界にも、落葉や越冬する植物など菌類の餌となるさまざまな有機物がある。しかし、大多数の生物は活動が抑えられている*3ので、餌が増えることもあまりない(雪の下で活動する生き物たちが喰い、喰われることはある)。第3回(後)でちょっと触れたが、ほとんどの雪の下の世界は季節限定の極限環境だ。両極を除けば、雪がとけると春になる*4。そして夏・秋と季節が巡る。だから雪の下で活動する菌たちは、何らかの形で雪のない世界を生き延びるすべをもっている。黒雪さんTyphula ishikariensisたちやボレアリスSclerotinia borealisは菌核という耐久性のある組織で、紅色雪腐病菌Microdochium nivaleたちは幅広い温度域で活動できる性質をもつことで、夏を乗り切っている*5。

第2回で取り上げた生命の歴史の中で紹介した「全ての生物の共通のご先祖様」は、現在なんらかの好熱性微生物だろうと推定されている*6。現生の菌類の多くは、古生代石炭紀(3億2000万年~2億8600万年前)には登場していた*7。現在の気候帯は、白亜紀(1億4500万年~6600万年前)には存在し、植物もこの時期に低温に適応したと考えられている*8。恐らく低温性の菌類もこの時期に進化したのだろう(植物学者に比較すると圧倒的に菌学者の数は少ないのでここまで手が回らない)。高熱がもっとも歴史のある極限環境だとすれば、低温はもっとも新しい、極限環境のニューウェーブだ(でも1億年くらい経過している*9)。

雪腐病菌 爆誕!

雪の下で活動するためには、氷点下に近い温度に耐えるだけではなく、積極的に新陳代謝して、成長できないといけない。菌類に根性があるか誰も知らないが、何事も根性で打開できると私は思わない。細胞の新陳代謝には、多数の酵素(機能をもつタンパク質)が関わっている。酵素は、化学反応を進行させる触媒だ。化学反応なのだから、温度が下がると反応速度は遅くなる。そして反応できない低温になると、細胞は死んでしまう。だから雪腐病菌など低温に生きる菌類は、温度が低下しても機能する酵素を備えている*10。

今を生きる生物の細胞*11は全て、脂質でできた“膜”、細胞膜で外界と隔てられている。このため生物は細胞膜を通じて細胞の外、環境で起こる様々な変化を感じている。細胞膜を構成する脂質はバターやオリーブオイルと同じ油脂の仲間(細かく見れば化学形は異なる)だ。冷蔵庫(4℃)に入れたバターが固まるように、常温を生きる生物の細胞膜も固まり、外部の変化を感知できずフリーズする(そして、やがて死に至る…怖っ)。このため低温に適応した生物は、細胞膜をエクストラバージンオイル(個人的には魔法少女の最大呪文発動!みたいな節をつけて心の中で←ここ重要、読み上げてほしい)のように冷蔵庫でも固まらない油脂に作り変えている。驚くべきことにこの戦略は、細菌から動植物までほぼ全ての生物で採用されている。

また、トルラ酵母Cyberlindnera jadiniiでは培養温度の低下によって細胞が大きくなるが、これは多くの真核単細胞微生物に見られるとの記述がある(ベルクマンの法則の微生物版?)*12。ただしこの論文には文章だけで、実際のデータがないので事実なのか疑っていた。しかし、私が論文のためにさまざまな場所で採集した黒雪さんたちの胞子サイズをまとめていると、グリーンランドで採集した子たちの胞子は確かにでかいのだ!*13。これは今後、詳しく検討する価値があると思う。

菌類は永久凍土に一様に分布しているのではない。落葉や枯枝などは、植物が死んでもセルロースなどでできた細胞壁の殻が残る。ミクロの目でこれを見ると、小さな部屋(まさにセルだ)に分かれていて、その小部屋に入った水は、それぞれ凍りにくい。ツンドラの菌類は、ここを住処とし、餌にしている*14。ここから一歩(菌類にこの表現は妥当だろうか?)進んで、生きた植物に感染できれば、さらに快適だろう。そしてそんな菌たちは、現在、さまざまな言語でヒト族から雪腐病菌と呼ばれている!

ケース① ピシュウムの場合

卵菌と接合菌には、他の糸状菌にはない特徴がある。菌糸が筒状、ほぼチューブなのだ。代表的な菌類である子嚢菌のカビや担子菌のキノコは、細長い細胞の端同士がつながり菌糸になる。筒状の菌糸をもつピシュウムたちは、細胞の仕切りを作る必要がないからか、子嚢菌・担子菌に比べてとても早く成長するが、リスクがある。

雪がない、あっても浅ければ、土が凍り、氷ができる。この氷がナイフのように、菌糸を一ヶ所傷つけると、子嚢菌や担子菌では細胞1つがお亡くなりになるだけだが、卵菌の菌糸では仕切りがないので、中身が全てこぼれて、全滅してしまう(図1)。

図1.菌類の種類によって、菌糸の受ける凍結によるダメージにこんなに差がある。子嚢菌や担子菌は「痛っ!」くらいで済むが、卵菌はチーン……ご愁傷様です、となる。

菌糸体だけでなく、ピシュウムたちの卵胞子も遊走子嚢も凍らせると死んでしまう*15。生きた遊走子嚢は、びっちり中身が詰まっている(図2A)が、これを一回凍らせると、ぱっと見、穴がなくとも、外側にできた氷に持っていかれた(脱水された)水分が戻らず、死んでしまう(図2B)。

まったくピシュウムたちは、北極から南極まで存在しているのに! なによ、あんたたち、これくらいの凍結で死んでしまうなんて! と嘆く私の話を電話口で聞きながら、ピシュウム愛の強い大阪府立大の東條元昭博士は、こう言った。「でもね、星野君よ。胸に手ぇ当てて、とっくり考えてみな。あいつらは植物病原菌なんだぜ。宿主に感染させて評価しなきゃ、ホントのことはわからねぇし、みんな立つ瀬がねぇだろ」(本来、彼は私に対して、上方イントネーションの標準語を話す。私の記憶を基にこの発言が自分に都合よく再現されているため、伝法調の東京南部方言に書き換えられている)。

「たしかにねぇ。その通りだよ!」。早速、低温に順化した芝生にピシュウムを感染させ、凍結させると、なんと! 彼らは100%生き残ったのだ(図2C)。すごいよ、ピシュウム。あんたたちはこうやって極地の環境を生き抜いているんだね! そうして、東條さんもすごい。ピシュウムのことを心底よくわかってる(さらにかさにかかって、私に説教しないところが良い)。とどのつまりピシュウムたちは、裸の状態でいたら、土が凍ると死んでしまう。これを回避するため、凍らない場所として越冬する植物の細胞に入り込むことにした。植物は、越冬のため糖やアミノ酸を細胞に貯めて凍らない環境を創り出す。ピシュウムたちはこれを乗っ取り、凍結環境を生き抜くだけに飽き足らず、餌にもする。こうしてピシュウムたちは雪腐病菌になったのだと私は考えている。そしてこれは、子嚢菌や担子菌も同じだろう。

図2.ピシュウムはこうして凍れる大地を生き抜いている! A:凍結前の遊走子嚢、B:凍結/融解後の遊走子嚢。まるで絞られた後のグレープフルーツのようだ。凍結で搾り取られた水分が解けても、細胞は、それをスポンジのように上手く吸えず、元に戻れず、死んでしまう。C:芝生にピシュウムを感染させた後、凍結/融解させると、宿主細胞(芝)の中にある菌糸はついさっきまでぴちぴち/きときと*16していたに違いないと思わせる元気っぷりだ。▲:宿主である芝の細胞壁、▲:ピシュウムの菌糸。凍結前のように中身がきっちり詰まっている。D:凍結に対するピシュウムの戦略のイメージ。出典:R. Murakami, Y. Yajima, K. Kida, K. Tokura, M. Tojo & T. Hoshino 2015. Cryobiology 70: 208-210 を基に作成。

ケース② 子嚢菌ボレアリスの場合

ボレアリスが低温環境にすむ子嚢菌の代表で良いかと、一瞬悩むが、ボレアリスが、こおり系最強であることに間違いはない。なにせ同じ温度なら、凍った方が良く生える。いえ、これ読み間違いじゃないです。本当なんです(図3)。聞き耳頭巾やソロモンの指輪があれば、黒雪さんたちを差し置いて、真っ先に、まず彼にインタビューしてみたい。そして、あんたは変態なのか? と聞いてみたい。それくらい(もちろん、良い意味で)変わっている。普通に考えれば、周りの環境が凍ってしまうと成長に使える液体の水が少なくなり、下手をすれば細胞の水分さえ奪われて脱水してしまう(ピシュウムの卵胞子や遊走子嚢は、これでやられてしまった)。また、氷は水の結晶なので水に溶けていた塩やらが排除され、濃縮される。凍った土の中のわずかな液体の水は、絶対に不味いはずだ。ピシュウム以外の雪腐病菌は、凍結で死ぬことはない。だが成長できなくなるものが多い。凍結は、低温だけではなく、生物が使える水の量が減り、ある意味「乾燥」と同じ状態だ。

図3.ボレアリスのドMぶりがわかる、凍結するとみせる旺盛な成長っぷり。微生物の培養に使用する寒天培地は、栄養素やら塩類などを溶かしているので、0℃で凍らず、氷と接触させなければ、過冷却で-15℃以下にならないと凍結しない*17。一度凍結した培地を-1℃まで温度を上げても、水の融点は0℃なので凍ったの状態のままだ。凍結状態で紅色雪腐病菌は死ぬわけではない。動けない(まさにフリーズした)状態にある。解凍すれば普通に成長する。出典:Tamotsu Hoshino, Fumihiro Terami, Oleg B. Tkachenko, Motoaki Tojo & Naoyuki Matsumoto 2010. Mycelial growth of the snow mold fungus, Sclerotinia borealis, improved at low water potentials: an adaptation to frozen environment. Mycoscience 51: 98-103を基に作成。

凍結したら成長が加速されるなんて芸当ができる菌は、ボレアリスぐらいしか知らない(「いない」と断言したいところだが、私の知らない菌などいくらでもいるから、簡単に断言できない)。おまけに親戚筋のキンカクキン属Sclerotiniaの他の雪腐病菌に、こんなキャラ設定はないのだ。どこでどうやってこんな芸風を獲得したのだろう。ボレアリスのこの性質は、私が見つけたわけではない。1947年、北海道農業試験場の冨山宏平博士は、道内の土壌凍結地帯でブイブイ言ってるボレアリスを研究する中で、この性質を発見した*18。終戦から2年後のまだ物の乏しい時期に、凍結した培地で菌を培養するのは、いくら北の大地の中心、札幌*19でも大変だっただろう。論文には、以下のようにさらりと綴られている。「温度は次のようにして得た。即ち暖房装置のない建物のコンクリート床面のブリキ箱上に雪をかけたもの」とある。往時の苦労がしのばれる。

ボレアリスは、なぜ凍結するとよく成長するのか? ボレアリスが成長する-7℃までならば、土は凍っても、そこに含まれる全ての水が凍るわけではない。しかし、水分量は少なくなり、様々なものを含んだ水しか使えない(図4左)。ボレアリスがこの不味い水を使えるならば、成長できる。凍結≒低温+乾燥なので、培地中に塩類やらボレアリスが食べづらい糖類やらを足していくと、乾燥状態を再現することができる(図4右)。実際、培地中にごっそり塩化カリウムやD-ソルビトールを入れて培養すると*20、黒雪さんが一瞬抵抗するも、子嚢菌・担子菌を問わず、塩辛かったり、甘さが増すごとに成長が鈍っていく。塩辛などの塩蔵品やジャムなどは、この原理で微生物による腐敗を押さえているのため、当たり前だ。しかし、ボレアリスは異彩を放っている。塩辛くなるごとに成長速度が増している!

図4.凍結環境でのボレアリスのチートぶりを解明するための作業仮説(左)とその結果(右)。右図は、培地中に塩化カリウムを添加することで様々な乾燥状態を作り出した。横軸の水ポテンシャルは、すごく乱暴に言えば菌類が実際に使える水の量を示している。数値が低くなるほどKCI濃度が高い塩対応の状態である。●はボレアリス、●紅色雪腐病菌、△暗色雪腐病菌Racodium therryanum、▲我らが黒雪さん、□Athelia sp.スッポヌケ病菌。出典:Tamotsu Hoshino, Fumihiro Terami, Oleg B. Tkachenko, Motoaki Tojo & Naoyuki Matsumoto 2010. Mycelial growth of the snow mold fungus, Sclerotinia borealis, improved at low water potentials: an adaptation to frozen environment. Mycoscience 51: 98-103を基に作成。

ボレアリス♡の斎藤泉博士によれば、ボレアリスは、温帯・寒帯にすむ2グループと北極のグループに分けられるという*21。それぞれの菌株を乾燥状態で、様々な温度で培養すると、温帯・寒帯にすむ菌株は、乾燥が進むにつれて、菌糸成長の最適温度が5℃から10℃に移行しながら、10℃以下の菌糸成長速度が増加する(図5左)。そして最終的に菌糸成長の最適温度は、5℃に戻る複雑な温度感受性を示す。北極の菌株の温度ごとの成長速度は、5℃から15℃までほぼ同じ台形になるという不思議な曲線を描く(なにか抑制されている感がある:図5右)。乾燥が進むにつれて、菌糸成長の最適温度が15℃だと明確にわかるようになり、やがて5℃に移行する。ここまでいくと、乾燥状態は決してストレスではなく、彼らの平常だろう。一般的に菌類の培養に用いられるポテトデキストロース寒天培地が、彼らにとってのストレス環境なのだ。彼らの餌である植物が越冬するために糖などを蓄積し、細胞を凍りにくくすることを先に示した。植物たちはこの効果を高めるため、自ら積極的に脱水までしている。つまり宿主植物自体、水分が少ないのだ。

私は、ボレアリスが生息地である土壌の凍結と宿主の脱水に合わせて進化してきたと考えている。ボレアリスによく似た形態を有するSclerotinia antarcticaは、どんな性質の菌なのかほとんどわかっていない。彼を確保・取り調べることで、ボレアリスの足取り(胞子分散の様子やその進化)を探れるかもしれない。

図5.乾燥状態でのボレアリスの菌糸成長温度の変化。●通常のポテトデキストロース寒天培地、●0.1MのD-ソルビトールを添加、●0.2M添加、●0.3M添加、●0.4M添加、●0.5M添加。ああ!? これ未発表データじゃん。論文書かないと。

(後編に続く)

----------

*1 書籍化の際、この個所は、「なにかの拍子に、このページを開いた方、例:松本直幸著『雪腐病』を手にしたと思ったのに、なぜか最も不肖の弟子の本だったとか」に変更する予定。

*2 日本の観測史上最低気温は旭川の-41℃とされている。また、今は日本領ではないので(意図的に?)外されているが、1908年に南樺太の落合(現在のDolinsk)で-45.5℃を記録している(島崎昭典編『樺太気象台沿革誌』,2000年)。

*3 雪腐病菌がいるように、氷点下でも活動する微生物は多い。PanikovとSizovaの論文によれば、-80℃でも微生物の活動が認められる(FEMS Microbiol. Ecol. 59: 500-512 2007)。

*4 これに近いフレーズを、私は少女漫画から知ったのだが、初等教育分野では波紋を生じたらしい。

*5 と書いたところで、ガマノホタケ菌核の生き残りに、無雪期間の影響があるか調べてみたのだが、論文など公開情報はないようだ。

*6-1 DNAをもつ好冷性・常温性の微生物も存在したが、小惑星の衝突などによる高熱環境に生き残ることができたのは好熱性の微生物のみと推定する、まさにSF的展開だ(黒岩常祥他『極圏環境生物学』現代生物科学入門第10巻、岩波書店、2010年)。

*6-2 逆に地球全体がほぼ凍結した(全球凍結)イベントも知られている。この際も火山周辺が生物の避難地になったと考えられている(田近英一,地学雑誌 116: 79-94 2007)。こう考えると好熱性微生物が選択的に生き残るチャンスは高いと思われる。

*6-3 この壊滅的な高熱環境前に存在したと推定される好冷性生物は、現在のガマノホタケたちとは違った生き方をしていたのだと思うが、全く想像できない。

*7-1 T.N. Taylor, J. Galtier & B.J. Axsmith 1994. Rev. Paleobot. Palynol. 83: 253-260. 具体的にガマノホタケたちがこの頃から活動していたかはわからない.

*7-2 黒雪さんたちの活動の軌跡は、もっとずっと時代が下って、4000~400年前のアイヌ集落の遺跡から発見されている(N. Matsumoto, T. Hoshino, G. Yamada, A. Kawakami, Y. Takada-Hoshino 2010. Am. J. Bot. 97: 433-437)。

*7-3 ジュラシックパークで有名な琥珀に閉じ込められた化石には、キノコに小さなマラカス状のPaleoclavaria属(直訳すると“ムカシシロソウメンタケ”)がある。形態的にはガマノホタケに似てなくもないが、木の洞などの樹皮に発生し、ここに樹脂が溜まって琥珀になったと思われている(G.O. Poinar Jr. & A.E. Brown 2003. Mycol. Res. 107: 763-768)。

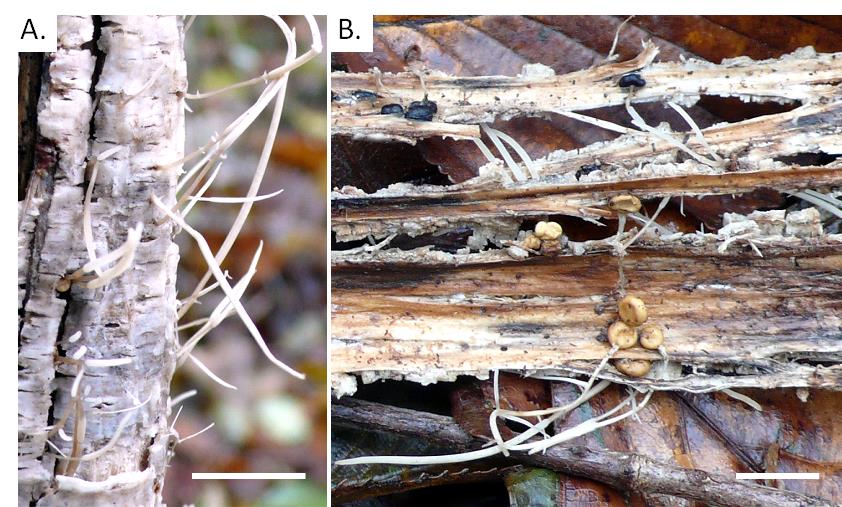

*7-4 木の洞に発生するガマノホタケを私は知らないが、樹皮の内側に発生するものなら会ったことがある(写真2)。

写真2.生きたコマユミの成木樹皮の内側から2種のまごうことなきガマノホタケたちが見える。バーは1 cm.出典:Tamotsu Hoshino, Yuka Yajima, Oleg B. Tkachenko, Yousuke Degawa, Motoaki Tojo & Naoyuki Mastsumoto. 2013. Diversity and Evolution of Fungal Phytopathogens Associated with Snow. In: Advances in Medicine and Biology. Volume 69 (Ed. Leon V. Berhardt), 69-82.

*8-1 酒井昭『植物の分布と環境適応-熱帯から極地・砂漠へ』朝倉書店1995年。

*8-2 酒井昭先生は、植物耐寒性の父(by佐藤利幸先生・上村松生先生)として知られている。晩年、先生は、途上国の若手研究者と協力して熱帯植物の組織・細胞保存の研究に取り組まれていた。基礎的な研究を出発点として、多くの人たちに求められる技術に関わる姿勢は、工学系研究所に席を置く生物学者として目指したい道だ。

*9 明治期に成立した演劇の「新派」も、名称変更をする気配も必要もないのだから良いのだろう。

*10 ただし、氷点下でもっともよく働くように設計されてはいない。酵素は形を変えて、化学反応を触媒する。低温で働く酵素は、柔軟性が高い。柔らかい分、常温の酵素に比べて長持ちしない。もしこんな酵素を持っていたら、細胞は酵素を造り続けなくてはならず、体力?を奪われる。極端な例を挙げると、南極の酵母は、あまり食べたことのないだろう餌に巡りあうと、これを分解するため耐熱性のある酵素を少し作る(M. Tsuji, Y. Yokota, K. Shimohara, S. Kudoh & T. Hoshino PLOS ONE 8: e59376 2013)。私は、彼らのこの戦略は省エネだと思っている。

*11 ウイルスは細胞を持たない。だから生物ではないとハブられることがある。第2回参照。

*12-1 A.H. Rose 1968. J. Appl. Bacteriol. 31: 1−11. 実際のデータの一部?は、C.M. Brown & A.H. Rose 1969. J. Bacteriol. 97: 261-272に記されている。これを見ると温度より、栄養素の量によって細胞のサイズが変わっているし、細菌と比較していてなんかすっきりしない。

*12-2 日本を代表する菌学者の一人、本郷次郎先生のエッセイ集『きのこの細道』(トンボ出版、2003年)には、シベリアの森林に見られるサルノコシカケ類には、ヘリの機上から確認できるほど大きなものがあるとの記述がある。サルノコシカケ類は多年生だから、人里離れた密林では大きく成長するのかと思っていたが、ひょっとしたら違うかもしれない。

*13 スカンジナビア半島北部の黒雪さんたちは、Typhula hyperborea(種小名は“超北”の意味)と命名されており、胞子が丸っこいのが特徴とされる。つまり胞子の体積が多いのだ(E. Ekstrand 1955. Stat. Växtskyddsanst. Medd. 67: 1-125.) さらにグリーンランドの黒雪さんの胞子は縦横ともに長いのだ。

*14 国土にツンドラを多く抱えるロシアは、この研究分野で一日の長がある.V.L. Stakhov, S.V. Gubin, S.V. Maksimovich, D.V. Rebrikov, A.M. Savilova, G.A. Kochkina, S.M. Ozerskaya, N.E. Invanushkina & E.A. Vorbyva 2008. Mikrobiologia 77: 348-355.

Ozerskaya, G. Kochkina, N. Ivanushkina & D.A. Gilichinsky 2009. In: Permafrost Soils, Soil Biology 16 (R. Margesin ed.). Springer, pp. 85-95.

*15 高松進 1989. 福井県農試特別報 9: 1-135.

*16 富山弁で生きのいいたとえ:国内でピシュウムたちの雪腐病が、北陸で発見されたこと(岩山新二1933. 富山農試報: 1-18)を考えれば適切な表現だと思う。

*17 T. Hoshino, A.M. Tronsmo, N. Matsumoto, T. Araki, F. Georges, T. Goda, S. Ohgiya & K. Ishikaki 1998. Proc. NIPR Symp. Polar Biol. 11: 112-118.

*18 冨山宏平1949. 日植病報13: 70, 冨山宏平1951. 日植病報15: 79, 冨山宏平1955. 北海道農試報47: 1-234.

*19 北海道のへそを自任する富良野、地理的重心の新得、十勝モンロー主義のさらに芯の帯広や北都(旭川の美称)、旧国名を示す石狩・日高・北見などの方々には申し訳ないが、文の流れで勘弁してほしい。

*20-1 先行研究として、G.W. Bruchl & B.M. Cunfer 1971. Phytopathology.

波川啓士,渡辺剛志,斉藤泉,高澤俊英2004. 帯大研報25: 23-26がある。

*20-2 カリウムを選んだのは細胞内濃度の高いイオンのため。培地中にある大量のカリウムイオンが細胞内に流れ込むことで、細胞は脱水されたのとほぼ同じ状態になる。ちなみに塩害も効果は似ているが少し異なる。乾燥は脱水により細胞内の成分の濃度が上昇する。塩害は細胞内に大量のナトリウムイオンが流れ込むことで起こる。細胞内のナトリウムイオンは低く抑えられている(だから減塩なのだ)。食塩(塩化ナトリウム)を入れた培地でボレアリスの変態的な性質は、発揮できない。彼らの性質は、乾燥耐性であって塩耐性ではない。

*21 斉藤泉2006. 日植病北支年報33: 13-19.

(後編に続く)