カワイイ雅楽

蛇を見つけて大ピース

舞台上に蛇が現れる舞楽がある。「還城楽」だ。見蛇楽とも呼ばれるこの演目では、蛇を見つけて大喜びする舞人の面白くもカワイイ仕草を沢山見ることができる。

舞人は「陵王乱序」という曲とともに入場する。余談だが筆者の一番好きな乱声(笛と打楽器による無拍節の曲)だ。はじめは打楽器のみで、ドン…ドン…ト、ポ、ポン、と独特なリズムが繰り返し奏される。太鼓の低音と鞨鼓の乾いた音、そして鉦鼓のチチン…チチン…という切なさをも感じる鉦の音がなんとも荘重で、重ねて打つごとにかえって舞台上の静けさが増すようでもある。これだけ一日叩いていたいくらい、良い。

舞台に登場した舞人は、太鼓の音とともに足を打ち踏み、独特のステップ(筆者は逆ムーンウォークと呼んでいる)で舞台をぐるりと歩き回る。そのまま前を向き、撥で天を突き舞う姿は実に勇壮だ。

その後ろで、舞台に登ってくる人がある。役柄を「蛇持ち」という、その名の通り蛇を持ってくるだけの担当である。扇の上に作り物の蛇を載せて舞台に上がり、蛇を置くとまた静かに帰ってゆく。

蛇が出てきたものの舞人は前を向いてひたすら踊っているため蛇の存在に気が付かない。舞人、うしろうしろ! と声をかけたくなるがそこはじれったく待つとする。舞人は構わず腕を振り回し、飛び跳ね、また逆ムーンウォークを始める。と! 急に首を振り向かせた。蛇に気づいたようだ。

大人の本気のピースを見たことがあるだろうか。見たいのになかなか機会が無いという人が大半かと思うが、そんな需要を満たす場所が実は雅楽界にある。蛇に気づいた舞人はにわかに大歓喜、思わず両手を差し上げ渾身の大ピースをしてしまうのである。そこだけ打楽器のリズムも変わり、大きくピースを振り上げるごとにドン!タン!と調子を合わせる。これを見る度私は心の中で「やった♪やった♪」と声を合わせている。大の字に体を広げた姿はさながらレッサーパンダの懸命な威嚇のようだ。

写真提供:Naoyuki MANABE GAGAKU Ensemble様

なぜこんなにも舞人が喜んでいるのか。実はこの舞人が扮するのは胡人(西国の人)で、彼らは蛇を好んで食べるのだそうだ。大好物を見つけて踊り狂っているわけである。

蛇を見つけて歓喜した胡人はしかしすぐにはこれを捕まえない。蛇を見つめたままその周りをぐるぐる回り様子を伺うばかりである。見ている方はかなりじれったいが、晩夏のおり道に落ちた蝉の横を通る時の筆者も傍から見れば同じような体であろう。ひとしきり距離を測ったあと、ついに決心したのか胡人は「やるぞ!」と(?)片手を差し上げ、振り下ろしてむんずと蛇を捕まえる。無抵抗の蛇はとぐろの形もそのままに舞人の手に収まり、あれだけ時間をかけたのはなんだったんだという気がしないでもないがともかく大捕物は成功し、舞人はいかにも誇らしげに「獲ったぞ!」と四方に向かって決めポーズを取ってみせるのである。

写真提供:Naoyuki MANABE GAGAKU Ensemble様

さて、長々と説明してきたがここからがやっとメインの曲である。舞楽は基本的に調子や乱声などの前奏曲で舞人が登場したあと、「当曲」と呼ばれるその舞楽演目に固有の曲が奏される。還城楽は連載第一回で紹介した抜頭と同じく右舞は2+3の5拍子、左舞は2+4の6拍子で演奏される。舞楽は管絃(舞の無い器楽演奏)よりもノリが良く、少し早めに演奏され、加えて雅楽は曲の中で段々とテンポが上がって行く音楽であるため、後半に向けて舞はより速く激しくなってゆく。撥と蛇を持ちながら見事な足捌きで舞う様はとても躍動的で、メロディアスな楽と相まってとても見応えのある演目である。

ちなみに還城楽で使う蛇の作り物は、右舞用と左舞用で頭の向きが違うなどこれも芸が細かい。東京藝術大学の雅楽部屋に保管されている蛇には小さな耳があり、ネッシーみたいでカワイイ(ネッシーに耳があるのか知らないが)。古くは「童舞(子どもの舞)のときは蛇を使っちゃうとなんだか嫌だから」ということで、秋に舞う際ススキや女郎花を輪にして蛇の代わりとしたこともあったようだ(教訓抄 巻四)。

また、教訓抄にはこんな逸話も残っている。

還城楽を秘伝として相伝していた大神家の晴遠が死んでしまい、七日ののち蘇生して語るには、「閻魔様の御前で問われたことには、『汝は還城楽をきちんと伝えて来たのか』と。晴遠は『悲しいかな死期を知らなかったので、二つの舞手順を伝えずに(死後の世に)参り来てしまいました』と答えると、閻魔大王は驚いて三日間のいとまをくれ、『現世に戻ってその手順を教えてこい』と仰りました」とさめざめと泣いて、嫡男を呼びつけてその二手を教えた。

還城楽は興福寺の涅槃会で奉納される舞楽として、閻魔大王も気にかけるほどだったという話である。

また、蛇を食べる胡人の舞だという説の他に、楽家録には「唐の明皇(玄宗のこと)が兵を挙げて韋后を誅し、京師(みやこ)に還った際にこの曲を作ったことから還城楽と号された。のちに宗廟でこれを奏すると、霊魂が蛇となって出現し、これを喜んだので一名を見蛇楽とも号した」とも記述がある。

閻魔大王に生き返らせてもらえる、霊魂が蛇となって現れるなど、還城楽を覚えておくと何かとお得なことがありそうだ。蛇を捕まえる際のステップの参考にもなる。ぜひ一度習得されてみてはどうか。

雅楽界も柄モノシャツがお好き

動物柄のシャツと言えば今では大阪マダムの象徴だが、千年前に関西で流行した雅楽の中にそのルーツが見て取れる、かもしれない。ネズミ柄にリス柄、そして網に捕らわれた鯉の柄など、舞楽装束のハデカワな衣装をご紹介しよう。

まんまるネズミ柄! 林歌

筆者が一番カワイイと思っている装束から紹介したい。林歌のネズミ柄装束である。「袍」と呼ばれるトップスは丸首で頭からスッポリ被るタイプの装束で、朽葉色(黄色)に雲の地紋が入った生地に、金・銀・白の糸でネズミが刺繍してある。袖先と裾は金襴で縁取られ五七桐と唐草の紋様が施されており、超セレブ幼稚園児のスモックもかくやという可愛らしさと豪華さである。

頭にかぶる甲も「鼠甲」と呼ばれており、たしかに横から見ればミッキーのような耳に見えなくもないかもしれない。

『舞楽装束』(楽家録 第三七冊)

『舞楽之図』

林歌は子祭(十一月の子の日)や甲子の日に演奏したと伝わっており、また「催馬楽(雅楽の歌物)の「老鼠」の旋律は林歌に合う」とされるため、ネズミに関する曲だろうと言われているが、詳しい由来は伝わっていない。

『舞楽之図』

ちなみに催馬楽の「老鼠」という曲は、一度は断絶してしまったが20世紀に入って林歌からメロディーを取って復元された。歌詞はこうである。

西寺の老鼠、若鼠。御裳つむつ、袈裟つむつ。法師に申さん。師に申せ。

西寺の老鼠や若鼠が裳を齧ってしまった、袈裟を齧ってしまった。法師に言いつけよう。師に言いつけろ。

昔ボロアパートに住んでいたころ服やカーテンをネズミにかじられ尽くされた経験のある筆者からするとかなり共感できる歌詞である。ちなみに我が家に出たネズミは夫のプロテインを袋ごと食べスーパーマッチョネズミと化し我々をたいそう苦しめることになるのだが、それはまた別の話だ(余談だが私はひらがなで書かれた歌詞を見て「死に申せ」だと勘違いしており、ネズミに対していくらなんでも厳しいなと思っていた)。催馬楽にはこのように、身近な出来事や景色を歌うものが多い。ついでに私の一番好きな催馬楽の歌詞をここに記しておこう。

ちからなきかえる。力なきかえる。ほねなきみみず。骨なきみみず。

これを作詞したのが谷川俊太郎でも森山直太朗でもなく平安以前に生きていた人だというのだから驚きだ。表面的に見ると滑稽でカワイイ歌詞だが、『梁塵秘抄口伝集』巻一に「催馬楽は、大蔵の省の国々の貢物おさめける民の口遊におこれり。是うちある事にはあらず、時の政よくもあしくもある事をなん、ほめそしりける。」とあるように、催馬楽は国に税を納める民衆の口ずさみから起こったものであり、その時の政を反映して褒めもすれば批判することもあったのではないかとする見方もある。この歌が実際にどういった意味で歌われたか正確なことはわからないが、「力なきかえる」や「骨なきみみず」は勇気や気骨の無い物をそしる意味があったのではないかとも言われている。

これもまた余談だが、『佐伊婆良註解』(文政7年、1824年)にはミミズという生き物について「蚯蚓は美牟美牟と鳴音によれるか、はた鳴音のいと清かなる物なれは耳清の略き言ならん」とある。筆者はミミズの鳴き声を聞いたことが無いが、清らかな声でミムミムと鳴くのだろうか。今度会ったら聞かせて欲しいものだ。

ダブルリス! 狛桙

長い棹を持ち、船を操る姿。狛桙は、高麗からの使者が五色に彩られた棹を使い海を渡って来た時の様を表しているという(教訓抄 五 九四)。縞に塗られた長い棹と、萌黄色の裲襠(ベストのようなもの)・薄縹に透ける袍の装束が実に涼やかで美しい。

『舞楽之図』

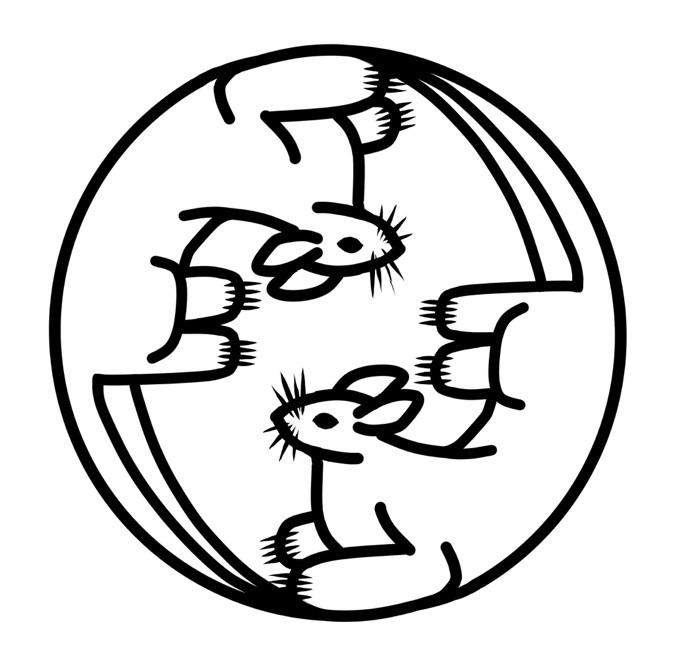

ただ、気になるのはその袍に刺繍された紋である。向かい合わせにくるりと丸紋を形作っているのはカラフルなリスたちだ。なぜ航海の舞楽にリスなのか。その理由を詳しく見ていきたい。

と書きたかったのですが理由が全くわかりませんでした。ごめんなさい。雅楽ってこういうところがあります。

とはいえこの色彩感と穏やかな舞には雅楽の美が凝縮されている。未だ謎が多く残されているのもまた雅楽の良さだと思って、ぜひ鑑賞してみてほしい。

リスの紋(筆者画)

このリスの衣装は現在狛桙だけではなく埴破という演目でも使われている。こちらは五色に彩られた埴の玉(埴は赤土の陶器を指すが、現在は木製)を持ち舞う演目で、古くは舞の途中でその玉を吹き割ったのだという。そこから埴破、はんなり、と読みが変化したのだろう。ちなみに楽家録にはこの舞の別名が「金玉舞」と記されている。(金玉……)

『舞楽之図』より

網の中の鯉 八仙

雅楽装束の中で一際異彩を放っているのが「八仙」の鯉柄衣装である。頭から被るスモックのような袍は襟や袖・裾が金襴の赤い布で縁取られ、泳ぐ鯉の刺繍が施された上から全体に網がかけられている。色とりどりに彩色された甲から背中に垂らされた青と白のボーダーの布(牟子)も相まって、伝統芸能の衣装とは思えないほどポップでハイセンスだ。

左:『舞楽之図』より 右:『古代舞樂圖』より

面もまた、信じられないくらい面白い。カッパのような面差しの紺色の顔、目は金色でギョロリと光り、くちばしの先からはなぜか金色の鈴がぶら下がっている。面の口からぶらぶらと垂れる鈴。このアイディアに誰もストップをかけなかったのだろうか。この格好の舞人が4人舞台に現れ、手を取り合って輪になり踊る様には悪夢のようなカワイさがある。

『舞楽之図』より

鎌倉時代の楽書『教訓抄』によると、「仙人を好む淮南の王劉安のもとに八人の仙人が参ったが、王のところに行き着く頃には鬢も眉も真っ白になっていた」という神仙伝に伝わる話に基づいた演目だという。現在伝わる神仙伝を見るに、「劉安が仙人と宴を開き語り合うのを好んでいたため、八人の仙人が訪れてきたが、全員髭も眉も白い老人の姿だったので劉安の門番は『老衰を防ぐ術もない程度では我が王と語りえない』としてすげなくあしらった。これを聞いて八仙は『我らが老人なるを卑しめらるるとあらば、ただいま若返ってご覧に入れ申さん』とたちまち桃の花のごとき顔色と黒い総角髪の童子に変じた。劉安がこれを聞き大慌てで八仙を迎えると、仙人たちはまた元の老人の姿に戻った」とある。教訓抄には「鬢や眉が白くなった」ことしか書かれていないが、どうやら元からも白かったようだ。また教訓抄には「仙宮より出たゆえに、こけの衣を着ている。」とある。現在伝わっているのは鯉柄の衣装だが、元々は違ったものであるらしい。

特徴的な面と甲はカンムリヅルを象ったと言われており、八仙の別名を「鶴舞」ともいう。また「崑崙八仙」とも呼ばれるが、この崑崙とは古代、中国西方にあるとされた伝説上の山であり、仙女の西王母や八仙が住むとされた場所である(ただし大槻如電などはこの曲が高麗楽であることから渤海にある崑崙ではないかとしている)。

口から垂れた鈴は鶴の声を表すとも、洟(鼻水)を垂らした様を表しているとも言われている。鼻水を垂らしながら手を繋いで踊る舞が宮廷文化として残されているのだから、やはり雅楽は底が知れない。

雅楽の歌物

前回の記事にも書いた通り、雅楽は①古くから日本に伝わる国風歌舞 ②大陸由来の楽舞 ③歌物 の三つのジャンルに大きく分けられる。今回は歌物について少し詳しく解説したい。

歌物には「朗詠」と「催馬楽」という二つのジャンルがある。朗詠は優れた漢詩に雅楽の大陸由来の音楽のメロディーをつけたもので、最盛期には二百首以上あったとされるものの現在歌われているのは十四首ほどである。詩は一の句・二の句・三の句にわけられており、通常二の句は音が高く、三の句は一つのフレーズが長い。そのため二の句は高音を出せる者が、三の句は肺活量のある者が担当することが多く、押し付け合いもしばしば発生する。ちなみに「二の句が継げない」という言葉はここから来ているのではないかと言われている。

説明ばかりも興醒めなのでここでいくつか朗詠の歌詞を紹介したい。

『紅葉』

紅葉亦紅葉

連峯ノ嵐浅深

蘆花亦蘆花

斜岸ノ雪遠近ン紅葉また紅葉

その赤や黄が、連なる峰の山気を浅く深く立ち込めさせる

蘆花(蘆の花)また蘆花

その白が、川岸の斜面に雪のごとく遠く近く咲いている

「紅葉また紅葉」「蘆花また蘆花」と言葉を重ねることで景色の広大さや言い表しきれぬ感動を表しているような、美しい詩である。紅葉と蘆花の色の対比を「浅深」「遠近」という対義語の連なりが立体感を持って伝え、韻の心地よさもあって技巧的にもとても優れている。

続いては七夕にまつわる詩である。

『二星』

二星適逢

未別緒依々ノ恨ミノへサルニ

五夜将ニ明ケナントス

頻涼風颯々ノ声ニ驚二星(織女星と牽牛星。織姫と彦星)がちょうど出逢って

離れ離れになっていた恨みごともまだ言い尽くさないうちに

夜がもう明けようとしている(五夜:夜間を五つに分けたうちの最後の時間帯)

涼風がさっと吹く音にしきりに驚いている

巷にもよく知られた織姫と彦星の、ロマンチックな歌である。最後の句に風の描写を持ってくるのもまたニクい。二人だけの物語だったのが急に読み手の肌感覚にも訴えて来るような詩が実に見事である。

それでは催馬楽についても見ていこう。

催馬楽は日本各地の民謡などを宮廷社会が取り入れアレンジしていったもので、平安中〜後期に隆盛した。しかし中世以降は衰退し多くの歌が失われ、現行では基本的に六曲しか歌われていない。これも歌詞を見てみよう。

『山城』

山しろの こまのわたりの うりつくり なよや らいしなや さいしなや 瓜つくり うりつくり はれ

うりつくり 我をほしといふ いかにせむ なよや らいしなや さいしなや いかにせむ はれ

いかにせん なりやしなまし うりたつまでにや らいしなや さいしなや うりたつま うりたつまでに山城の狛(地名)のほとりに住む瓜作り(瓜を作る人、あるいは瓜の名産の地に住む人)

瓜作りが私を妻に欲しいという どうしよう

どうしよう 妻になろうかしら 瓜の苗が(あるいは瓜の実が)生え立つまでに

「なよや らいしなや さいしなや」「はれ」は「あな(ああ)、あら」というような、深切な感情を表す言葉である。狛という場所は高麗人が多く住んでいた場所で、この歌は渡来人と日本人女性との恋愛を歌ったものではないかとも言われる。この恋が脈ありなのかどうかは研究者によって大きく意見が分かれており、古典文献解読の難しさと共に恋心の難しさをも感じるところである。

『伊勢海』

伊勢の海の 清き渚に 潮間に なのりそや 摘まむ 貝や拾はむ 玉や拾はむ

伊勢の海の 清い渚(海岸)で 潮の引いている間に なのりそ(ホンダワラという海藻)を摘もう 貝を拾おう 玉(綺麗な石あるいは真珠のことか)を拾おう

現代の我々でもその光景や心情がありありと想像できる、身近な感覚を持った歌である。木村紀子は著書『催馬楽』で、貝は女性を、玉は男性を隠喩しているのではないかとしている。そう考えれば、男女みな集まって波打ち際で貝や玉を拾おうという大らかな恋愛観を持つ歌だ。この歌は『源氏物語』の明石の段に「伊勢の海ならねど清き渚に貝や拾はむなど声よき人にうたはせて……」と引用されており、当時からよく知られていたことがわかる。

またこれ以外に一度伝承が失われてしまった曲も、「桜人」や「何為」、「鶏鳴」など面白げなタイトルと歌詞が多く伝わっており、その内のいくつかは復曲がなされている。1000年以上の長きを失われずに残った歌詞が伝える世界はやはりとても面白く、当時の生活を知る資料としても大変興味深い。

ちなみに「催馬楽」という不思議な名前について、音楽学者の田辺尚雄は著書『東洋音楽史』で「梵語にて神祭の楽をカグーラといふに神楽の字を当て、地方の俚謡をサイバーラといふに催馬楽の字を当て(之は当時地方俚謡が馬子唄として都に知られたからである)、新楽則ち西域を通して入って来た雑戯の類をサルローといふに猿楽の字を当て(支那人は散楽の字を当て)たりした。」と書いている。これらの名称については諸説あるものの、古い外国の言葉がこうして残っているのかもしれないと思いを馳せることができるのも雅楽の面白いところだ。

雅楽の歌物を聞いたことがある人はかなり限られていると思うが、大変味わい深く、聴いても歌ってもとても楽しい。長い歴史の間日本人の心に寄り添い続けて来た歌の数々にぜひ親しんでみて欲しい。

骨が刺さって大慌て 河南浦

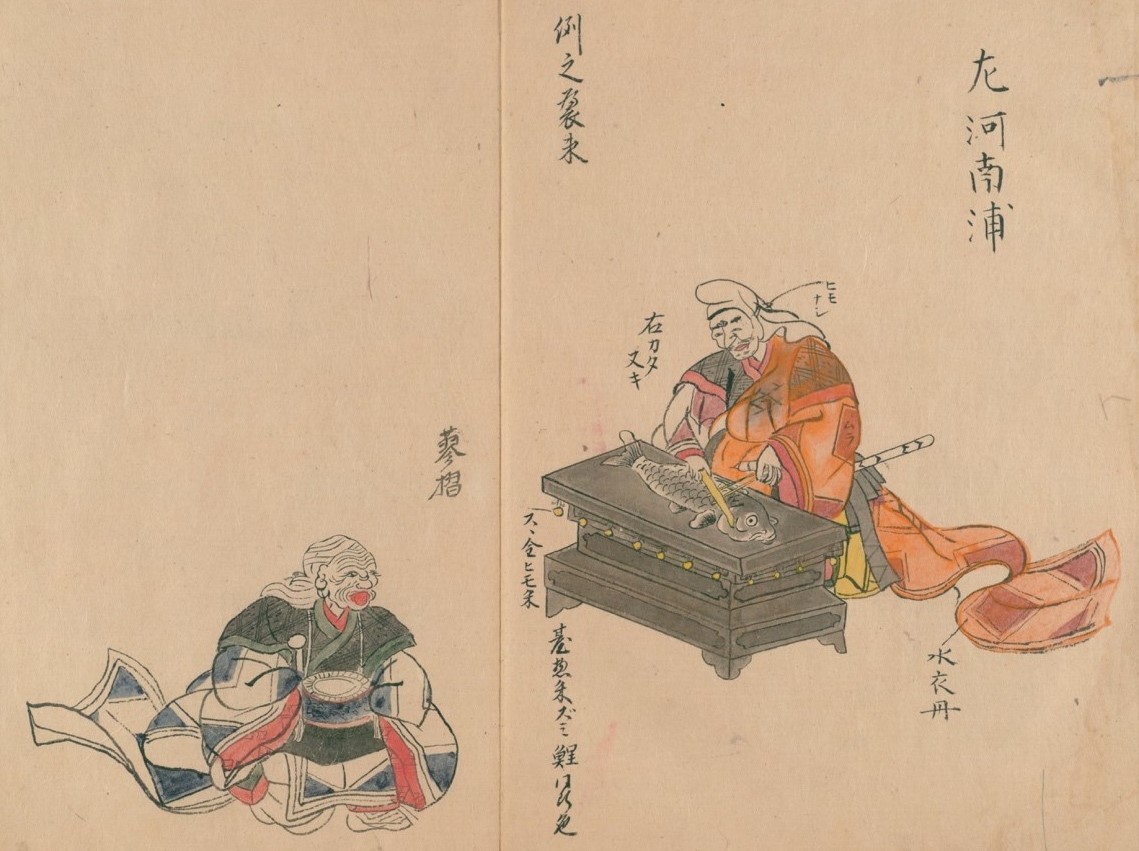

舞台上で料理を始めてしまう舞楽がある。「河南浦」というその演目は、一度は廃絶してしまったが昭和五十年に復興がなされており、その時の映像は今も国立劇場の視聴室で見ることができる。

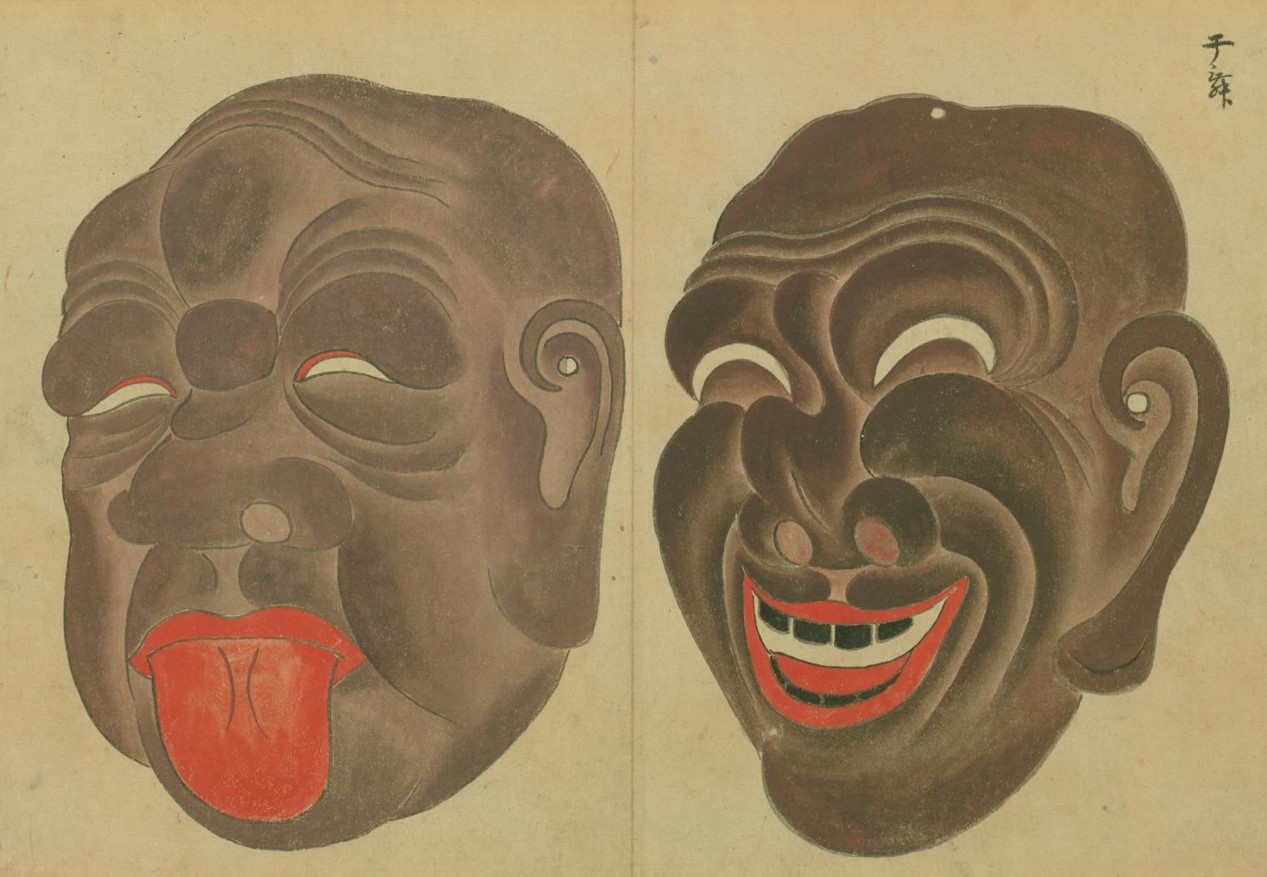

最初に舞台上に出てくるのはしわくちゃに笑った面(咲面)を付けた人物と、雑面(紙の面)を付けた二人のお偉方だ。咲面は手に瓶子と盃を持ち、歩きながら首をゆらゆらと揺らしている。すでに酔っ払っているのだろうか。雑面達にもしきりに酒を勧め、味はどうですかァと顔を覗き込む。雑面もまんざらではなかったのか「もう一杯」と頷いて聞こしめし、そのうち二人で舞い出すのである。

雑面達が舞っている間に、舞台上にはまな板と大きな金色の魚が運ばれて来る。咲面が包丁と菜箸を構えると、笛の音が鳴りお料理の舞の始まりである。咲面が包丁を振り舞うと、周りに出てきた腫面や鼻長の面の人たちも真似をして舞う。更にそれに呼応するように雑面二人もまた舞い出すものだから舞台上はちょっとしたカオスである。

咲面(右)と腫面(左)

雑面

舞遊ぶ雑面達の後ろで魚を三枚おろしにした咲面。彼は料理人であるため雑面達におろした魚を提供せねばならないのだが、ここで腫面に「酒をよこせ」と催促し、それを飲み飲み魚のつまみ食いを始めてしまう。つまみ食いというか、結構な食いっぷりだ。

と、そこで楽の音が止み、雑面達が振り返る。盗み食いがばれてしまった。

「あっこら! 何してるんだ!」とでも言うように雑面は咲面を尺で打ち、お料理の舞をしていた腫面や鼻長面達は「ヘヘェすいやせん」と平伏するばかりだが、当の咲面はびっくりして骨が喉に刺さったらしく、胸を叩いて苦しみ出す。

腫面が「大丈夫?」と駆け寄るものの咲面は「酒くれ酒」とそれで飲み下し、腫面は「あらあら」と首を振って呆れた様子だ。シメの一気飲みでいよいよ酔いが回った咲面は魚の骨を片手に舞い出し、腫面に「ハイハイもう行きますよ」と手を引かれる始末である。年末の神田駅前もかくやという光景だ。名残惜しそうな咲面を諫め、二人は舞台を降りて行く。舞人の演技の面白さも相まって思わず声を出して笑ってしまう怪作である。

『舞楽之図』より 咲面の人物は「蓼摺」と呼ばれ、魚を蓼(辛みのある植物)につけて食べる。首には鶏婁鼓という打楽器を下げている(教訓抄の記述による)

この舞を作った尾張浜主という人物もまた面白い。奈良〜平安初期に雅楽の礎を築いた楽人のひとりであり、笛と舞の名手で作舞にも秀で、楽家(平安時代から雅楽を受け継ぐ家)の狛氏は浜主のことを楽道の祖として仰いでいる。大変な長寿であったことでも知られ、承和十二年(845)に最勝会(国家の平安を祈って開かれる仏教の法会)で和風長寿楽を舞ったときは百十三歳であったと記録されている。腰が曲がって起居もおぼつかないほどの老人が、舞い始めるとまるで少年のようで、千人を超える観衆はみなこれを褒め称えたという(『続日本後紀 巻十五』など)。

尾張浜主が本当に113歳以上まで生きたのかは定かではないが、「調子に乗ってつまみ食いをした者が痛い目にあう」という滑稽さを楽しむユーモアが平安時代にもやはりあったのだと知ると当時の人たちがぐっと身近に、人間の体温を持って感じられる。

時代が千年以上離れていようと、好物を食べて喜んだり、動物を愛で衣装の柄にしたり、盗み食いを怒られたりという人の営みは変わらない。雅楽は「別の世界の物」ではなく、私たちの生活に地続きで繋がっているものなのだ。雅楽のお茶目でカワイイ一面も、ぜひ楽しんでみてほしい。

次回!未定!!お楽しみに!

(雅楽に関する伝承・説話や漢字表記・読み仮名などには様々な説があり、ここで紹介しているのはその一部です)

***

ご協力者様(あいうえお順)

Naoyuki MANABE GAGAKU Ensemble様

中川優子様(東京藝術大学大学院音楽研究科博士後期課程)

***

〈参考文献〉

狛近真 撰述 植木行宣 校注『教訓抄』(日本思想大系 23『古代中世芸術論』 岩波書店 1973年)

安倍季尚 編輯 正宗敦夫 編纂校訂 『楽家録』(覆刻日本古典全集 現代思潮新社 1977年)

豊原統秋 撰述 正宗敦夫 編纂校訂 『體源抄』(覆刻日本古典全集 現代思潮新社 1978年)

遠藤徹(2013)『雅楽を知る辞典』 東京堂出版

遠藤徹(2017)『美しき雅楽装束の世界』 淡交社

田辺尚雄 著(1930) 植村幸生 校注『東洋音楽史』 平凡社 2014年

林陽一(2009)『宮中雅楽』 小学館

『皇室 Our Imperial Family』編集部 編集 宮内庁式部職楽部 協力『宮内庁楽部 雅楽の正統』 扶桑社 2008年

小野亮哉 監修 東儀信太郎 代表執筆『雅楽辞典』音楽之友社 1988年

藤原茂樹 編著 森陽香 稲石陽平 著『催馬楽研究』笠間書院 2011年

木村紀子(2006)『催馬楽』 平凡社

大槻如電 著 今泉定介 編『舞楽図説 : 全』吉川弘文館〈故實叢書〉1905年

柳澤良一 注釈『新撰朗詠集全注釈』 新典社 2011年

川口久雄 全訳注『和漢朗詠集』 講談社 1982年

高島千春 画(1828)『舞楽図』

『古代舞樂圖』1800年代

『舞楽之図』