映画『籠城』の音たち──制作の場から考える

東京大学東アジア藝文書院(EAA)で制作された映画『籠城』は、1935年に本郷から駒場へ移転した後の旧制第一高等学校をテーマにした作品です。その制作プロセスの最大の特徴は、アーカイヴ調査や資料読解などの学術的な側面を含みつつ、さまざまな専門をもつ大学院生、学部生、作曲家やサウンドデザイナー、詩人、写真家、俳優たちが、駒場の旧制一高とは何か、という問いを共有し、対話を重ねて協働制作を実現した点にあります。この記事は『籠城』制作チームより〔敬称略〕小手川将(監督・脚本)〔左上〕、久保田翠(音楽)〔右上〕、福田貴成(サウンド・スーパーバイザー)〔左下〕、森永泰弘(サウンドデザイン)〔右下〕に参加いただき、『籠城』という映画の音をめぐって幾層にも紡がれた思考と言葉と実践を、対談を通じて公開します。

髙山花子(プロデューサー)

(対談日:2022年4月5日)

映画『籠城』の発端と経緯

小手川:映画『籠城』は、2019年春に東京大学のEAA(東京大学東アジア藝文書院)で始まった一高プロジェクトの一環で制作された作品です。旧制第一高等学校(以下、一高)についての研究や資料調査の蓄積をもとに、論文ではなくて映像作品にしようというアイディアが生まれて、2020年11月に101号館映像制作プロジェクトが発足しました。

論文ではなくて映画、そうであれば音をつけられる、というのが大きな相違点だと思います。一高には、生徒たちが作詞作曲をした寮歌が歌い継がれてきたという伝統があります。たとえば「嗚呼玉杯に花うけて」という、『籠城』にも使わせていただいた代表的な寮歌があって、そのレコードもあったりと。これらを使わない手はないと思っていました。

久保田さんと森永さんともに、2021年8月くらいには制作にご参加いただくことが決まったと記憶しております。お二人とも福田貴成さんにご紹介いただいたのですが、福田さんと久保田さんは以前からプロデューサーの髙山花子さんともお知り合いだったという幸運な縁もありました。

制作はまず、久保田さんに寮歌をアレンジしていただくところから始まったと思います。寮歌に関する資料を久保田さんにお送りして、こちらで使用する寮歌の提案もしたのですが、基本的にアレンジや演奏方法は久保田さんに任せていました。久保田さんの独特のパフォーマンスやアレンジ方法を知っていて制作を依頼したという経緯があったからです。近年の『later』(ombrophone records, 2020)というアルバムもそうなのですが、読譜するという行為と演奏行為の関係を、自分の身体をもって再構築してゆく──身体を中心に楽譜を読む、演奏する、音を聞く、音をつくる、といった制作方法です。

身体、あるいは音の身体性は、今回の制作において重要なところだと思っていました。2021年7月に、画面と音を分離して映画をつくる決断をしたのも大きな転機です。そのとき、画面に映る人物には何も語らせずに、オフの声で語りをつくっていく手法をとろうと決めて、音の世界において画面に映らない何かが確かにいる──声による身体のイメージというか、画面に映る身体とは異なる何かの存在を観客に感じさせる必要があると考えていました。久保田さんの音楽の制作手法が、視覚とは別の次元での身体性を映画に与えてくれると思ったのも、最初にお願いしたときの念頭にあったことだったんです。そこで、まずは久保田さんに、音楽の演奏における身体、あるいは寮歌をアレンジするときの身体性をどのように考えていらしたのかをお伺いしてもよろしいでしょうか。

(『籠城』より)

(『籠城』より)

編曲と身体

久保田:寮歌のアレンジということで、やっぱり通常のアレンジと何が違うのかをどうしても考えてしまうんですね。『later』を踏まえてご依頼くださったので、そういったことも望まれているんだろうな、とは思いつつ、とはいえ、一口にアレンジと言ってもいろんなやり方があるので、最初はあまり可能性を狭めすぎずに、色々な選択肢を考えておりました。

曲のアレンジをする、というときに、多くの場合求められているのは「そのままだと演奏者が何らかの事情で演奏できない」ということです。たとえば、音域や声域、あるいは編成が合わない、とか。そうすると、非常に機能的な、どうやったら音を出しやすいか、どうやったら声を出しやすいか、それでいてかつ元の曲がよく伝わるか、などといったことを考えてアレンジすることになります。準備段階で、自分も元の曲をよく演奏して覚えて、空で歌ったりできるようにしながらアレンジすることが多いです。アレンジをしているのは自分ではあるんですけれど、自分の身体である必要はあまりない。と言うと言い過ぎかもしれませんが、むしろ自分の身体にこだわりすぎると、アレンジということの趣旨に合わなくなってくる。もう少しジェネラルな方向に考えていくわけなんです。

ただ『籠城』に関しては、単純に歌がそのまま歌として響けばいいということでもないし、ある種、非常にクリエイティヴな側面を担うことにもなるのかな、と思っていました。それでいろんな読譜のやり方をミックスして、一回覚えて忘れて思い出してから弾いてみるとか、いろんなことを試してみたわけです。

寮歌については、自分の父親へのインタビューも行ったりして、自分の個人的な──適切な言葉が浮かびませんが──関わりの仕方っていうものが、映画の中にも、映画に対してもあって。自分の身体を経由した結果が音になるそのアレンジ方法からして、これまでの場合とはとても違う。今回は非常に個別的というか、自分の身体でなければならない、ということは思いました。

小手川:通常だと歌唱者だったり演奏の体制だったり、他の何かに合わせて編曲したりするけれど、今回は、久保田さん自身の身体や環境が中心にあって、寮歌を聞く、そして独自に捉えてアレンジする、というプロセスでした。後者は、寮内で代々引き継がれていくにつれて歌い方が変化していく寮歌の伝統に近いですし、このアレンジの違いは重要であるように思います。

(『籠城』より)

(『籠城』より)

寮歌のアレンジと録音環境

久保田:『later』のときは、既存の楽譜を変えることなく読んでいったのですが、『籠城』では寮歌の旋律に別の声部を足してゆく作業をしました。元のテクスト自体を改変してゆくわけではないのですが、自分なりの注釈を加えたということです。さらに演奏してゆくときに、あえてピアノの楽譜を、ひとつに大譜表としてまとめてではなくて、元の歌の楽譜と後から付け加えた声部の楽譜を左右にただポンと並べた状態で演奏したんですね。新鮮な発見だったんですが、自分の目の前で音が乱反射するというか、『later』のときよりも難易度が高い読譜作業でした。必然的にすごく疲弊して、自分で何を弾いているのかよくわからなくなってきたりして、あれ、これさっきも弾いたな、とか、本当だったら両方一緒に終わるはずなのに、こっちだけ続いているということがよくありました。後から聞き返して、あ、自分はこういうことを弾いていたのか、という驚きが『later』のとき以上にありました。

小手川:一日でぎゅっと録音していただいたのが極度の演奏状況をつくり、それが疲弊の要因の一つかなと思うんですが、意図的に、長時間休まずに録音すると決めたんでしょうか。

福田:一日に詰め込んだのには、仕事の都合上どうしてもその日しかできない、という外的な制約もありました。また、今回の録音は中村益久さんにお願いをして、中村さんのスタジオで録らせていただいたんですが、お昼にサイレンが鳴ったり、中村さんの猫ちゃんが録音中に入ってきてしまうなど、予期せぬしかし仕方のない出来事で中断を余儀なくされることもありました。そうした複数の制約から必然的に生じた精神的・肉体的な疲労によって、結果的に、自分が譜面の何を見ているのかが徐々にわからなくなってくる、というような、広い意味における「自分の身体との出会い直し」のような経験が起こっていたのではないか、と思います。僕もずっと録音に張り付いていましたが、蓄積してゆく疲労や疲労のなかで身体に沈澱しあるいは流れ去ってゆく記憶の数々が、淡々と積み重ねられていくテイクへと残響している様子を、側から見ていても感じることがありました。総じて、現実的な要請が結果として偶発を含む創造性につながっていったのではないか、と思います。

久保田:中村さんは、ご自身がミュージシャンでもあり、エンジニアでもあるという、非常に多才な方で、こちらが思い切り疲労でき、没入できるような状況を、中村さん自身がつくってくださったんですよね。こちらもあまり実際的なことを気にせずに、何時間もずっと弾き続けた。そうした意味でも、録音の環境を考える、整えていただくっていうのは大事だなと改めて思いました。

小手川:録音データを聞いて、これはもう一つの音楽作品だ、と思ったのが最初の印象でした。また、一つの曲を複数の方法でアレンジしたものが、分割されずに一つのデータになっていたので、曲と曲のあいだの演奏していない時間──ペダルを踏む音とか、楽譜をめくる音とかも聞こえてきて、それも印象に残りました。ただピアノの音だけが記録されているのではなくて、「あ、ここで力が入っている」みたいな久保田さんという演奏者自身のイメージが浮かんでくるんです。

久保田:打鍵のときのキーが底を打つ木質の非常にいい音とか、ペダルの踏んだりあげたりという音は、なるべく積極的に残したいな、とは思っていました。自分の音楽は、ある意味でドキュメンタリーと言える手法だと思うので、それは録音の日に中村さんにも改めてお伝えをしたことです。ラッキーだったのが、ピアノがかなり古い、ヤマハの、コンサート用の非常に大きいピアノだったんですね。ですので、ちょっとそのいい意味で年月が加わったような部分というか、経年変化が若干あったり、そういった機械としてのピアノの持ついい音がよく聞こえてくる、ピアノの個別性というのもあったと思います。

小手川:やっぱり、個別性とドキュメントっていうのが、久保田さんの音楽や演奏にとって重要なキーワードなんですかね。

久保田:コンサートホールにあるピアノのように、いろんな人が弾くことを前提としている楽器を扱うのも素晴らしいことではあるんですが、自分の音楽においては、「このピアノでなければならない」という積極的かつ具体的な理由が欲しいし、大事だと思っています。

小手川:楽器選びも、演奏する合間の時間も含めてのドキュメントというか……ミスタッチもそのまま残すとか、想定していなかった演奏の仕方でも重要なモーメントとして残してみるとか、音の経験を音として記録するということを、今回、録音環境やアレンジの手法を伺っていて考えていました。

久保田:偶然のものとの出会いっていうのは、自分にとっても喜びで、そしてそれが音に残っているということが、すごく嬉しいですね。

(東京大学情報学環メディアスタジオでの声の録音風景)

(東京大学情報学環メディアスタジオでの声の録音風景)

『籠城』のサウンドデザイン

小手川:森永さんは、久保田さんの音楽の印象ってどうだったのでしょうか。

森永:久保田さんの音楽は素晴らしくて、ほぼ何も手を加えないでよかった。声、環境音そして物音をサウンドトラック上に載せようが省こうが、音楽の輝きみたいなのが消えなかったから、たぶん今回のサウンドデザインができたと思います。でも、はじめにファイルいただいたときは、音尺がめっちゃ長くてうわああ、とか思ったけれど。全部聞かないといけないわけだから、トラックごとに区切るべきなのか、何か音楽単位で切るべきなのか、はじめ僕はわからなかったんです。一度ミスして、でもすぐ弾き直しているトラックもあったりで、僕はそのミスを起点に広がっていく前と後の音の繋がりがすごく面白くて──割とはじめは「あ、間違えた」みたいな言葉も、セリフの中に入っていくのが面白いな、と思ったんですが。それぐらい、久保田さんの音楽から入ってくる情報っていうものから、他の音をつけていくプロセスは感化されたところがあったと思います。

小手川:森永さんがおっしゃるように、どこかで区切るというよりも、全体を通しで聞くことを要請されているような音楽でした。繰り返し聞いていたので、日々の生活にすっと入ってきて、制作状況の全体に久保田さんの音楽は浸透していた。そこで気づいたのは、久保田さんの身体固有の、区切ることのできないリズムみたいなものが楽曲の中に入っているな、と。一つの曲ではあるけれど一定のリズムではなく、微妙にずれつつ、また戻りつつ……というゆらぎが音楽に入っていて、演奏方法とあわせて面白いところだと思います。

久保田:音源はどれくらいの分量があったらいいか、と最初に伺ったときに、小手川さん、「まあ、30分くらい」とおっしゃっていたと思うんですが、3時間の曲を(笑)。もともと寮歌自体は6曲でしたよね、それらを網羅する条件はあったんですが、演奏のどの部分を使っていただくか、というのは、お二人に判断をしていただいたわけで……。制作の途中で、選曲の変化もあって面白かったですし、時には「あれ、こういう部分あったんだ」という自分でも予想していない反響が返ってきたり。演奏の音源自体も自分の身体を通過したこだまのようなものだったと思うんですが、映像の中での音は、さらに、小手川さん、森永さんをはじめとする、映画に関わったすべての方々を通じた反響やこだまのようなものだなあ、と思いました。

小手川:長大なものをつくっていただいて、それがとても良かったと思いますね。制作中に音の世界から映像を照射して考えることができたのは、あのような世界が久保田さんの音楽にすでにあったからだと思います。久保田さんの音楽が起点となって、声のつくり方や資料の見え方が方向づけられたということもありました。そういう意味でも、この映画にとって貴重な音楽で……音からこんなふうに映画がつくれるのか、という発見の第一歩目でした。

(『籠城』より)

(『籠城』より)

ライトモティーフの響き

小手川:久保田さんの楽曲を聞くなかで高音で抜けていくような、キーンと響く音が印象に残って、その響きだけを編集で抽出して、ライトモティーフ的に反復しました。森永さんに、ここは絶対に使ってくださいとお願いした音の一つでした。他の久保田さんの楽曲については森永さんのイニシアチブで決めていったところが大きいですね。

森永:いっぱい音楽があって、とりあえずそれを一つずつはめてみてフィットするものを使ったというのが、なんだろうな……あまり理屈ばかりつけていても、観る人はお客さんなわけで。やっぱり、お客さんが作品の世界に入っていけるような役割を音は担うから、それができそうな音楽を、ひたすら送られてきた音源からぜんぶ抜き出してはめていったわけです。シーンだったりシーケンスだったり、映画特有の時間軸のなかでキーとなるポイントにはめて合いそうと決めていった感じですかね。

小手川:『籠城』の映像と音の関係は、ある意味ですごい自由度が高く、ほとんど無限の選択肢がありえてしまう。撮影のときには聞こえていない音ばかりを使っていて、画面と音が非同期ではあるけど同期しているように感じるところもあって……たとえば、セリフもピアノも他の音も、電車の音だったり足音だったり、画面には映されていないものの音が聞こえると、その音を聞かないでいることができず、なぜか何かが画面にあるように思えてくる。画面には見えないのにもかかわらず、そこに何かの存在を感じられるような、そんな想像力を生みだす音を森永さんに目指していただきました。

画面と同期しない音をどのように入れるかというところにも、見えない身体性をつくってみようという当初の発想が根本にあります。そこでお伺いしたいのですが、たとえば、音の同期/非同期、オンスクリーン/オフスクリーンを、森永さんはどのように考えているのでしょうか。今回の映画では冒頭に、同期しているように見える自転車の音や足音を入れて、画面と音の関係を撹乱してサスペンス的な感覚を観客に与えるという導入部をつくりました。

森永:まず、すべてアフレコでいくっていう報告を受けたときに、マジかよって思いましたね。自由度が高いっていうよりも、マジかよって。それで素材をもらって、声を録音してもらって、こういう音があったらいいかもな、っていうものをすべて小手川さんとか役者の人とか髙山さんとかが記録してきて。ちょっとうめき声が欲しいって言ったら、夜中にやると近所迷惑になるので明日の朝に送ります、って小手川さんが言ってきたり。そういうガッツがある人に対してガッツで返したいっていうところが強くあった。

おそらくあの映画って、いろんな音の付け方ができたと思うんですよ。もう少し劇映画に近いかたちで声を構成していく映画もあれば、実験映画になるような音の付け方もあったと思います。けれども、今回は何よりも声がものすごく重要で、でもその重要さを上から目線で説明していくよりも、お客さんが、旧制一高っていう時代的な部分と、環境とか、それぞれ違った時間軸の世界観を、並列に扱うためにはどうしたらいいだろうな、って。意味が崩壊していくような声の使い方だったり、記号にならないような声とか音とか……でも、記号にならないっていうのは意味的な部分じゃなくて、レイヤーとなることで違った意味ができるとか。

視点と視点から生まれる聴取点を観ている人たち聞いている人たちは、どこで同期させて、非同期させているのか、を、お話とは別の次元でつくっていくことで映画に深みを与えると思った。でもただ無闇にやりたい放題やってたら訳のわからない映画になっちゃうんです。やっぱり「映画である」という一つのフェーズがあり、久保田さんの音楽があってアプローチできたっていうところでは、音のショーケースになっちゃだめなんですよね。だから、音をアーティスティックに使うっていうときには、映画の時間のダイナミックな展開に対して、映像と音をどのレベルで同期させていくのか、離していくのか、いろんなレイヤーの時間軸を交錯させてつくっていくことが求められるような気がしています。そのためには、自分自身の思考や洞察に柔軟性を持って、作り手という視点を忘れずに映画の音の面白さをより掘り下げながら、映像や物語と向き合うことが大事なんだと思うんです。

小手川:作り手の視点を自覚することは、観客をどのように意識するかにもかかわっているように思います。たとえば、どのようなレベルで映画の世界に観客を引き寄せて、どのあたりで奇妙な感覚を与えて引き剥がしていくか、とか。作品の全体的な構成と観客の意識の関係を考えることが、森永さんとの話し合いでとても重要なところだったと思います。

森永:全体を考えていった上で、どこでダイナミックな部分をつくっていくかっていうのはかなり小手川くんと話した気がするけどね。ここが停滞するからさ、とか、あそこの部分で盛り上げたいよね、とかいう話をね、夜中にね。

小手川:そこでもやはり、久保田さんのライトモティーフ的な響きが制作を導いてくれていたように思います。久保田さんのピアノ音楽を基調にして、足音だったり時計の音だったりをどこで反復していくか、どこに入れていくか……なるべく引き算することを意識しなが

ら、映画にとって重要な音について話し合いました。

(東京大学情報学環メディアスタジオでの声の録音風景)

(東京大学情報学環メディアスタジオでの声の録音風景)

ただのアトラクションではない映画

森永:まだまだ映画の歴史って百何十年、映像でできないことはどんどん音でできるようになっているんだけども、テクノロジーが進化しすぎちゃって、映画というある種の制度みたいなものから音が飛び越えはじめてきちゃってるような気もしています。飛び越えた部分をこちら側、映画の世界に戻してあげられるような、そういうマインドを持っていくというところがおそらく、僕とか小手川さんとかの世代が本気で考えなくてはいけない。そうじゃなかったら、映画は悪い意味でアトラクションになっちゃうから。こういう映画をつくることで、もう一回考えさせられた。

小手川:ただ映画の世界に戻すといっても、懐古的に、昔に戻ろうってわけにはいかないと思うんです。今回の映画は音のない画面に、後からどのように音をつけていくかという課題がありました。ある種、無声映画的な発想と、現代的なテクノロジーを使った音の発想が組み合わさった映画づくりだったと思います。

森永さんは映画音楽以外にも、舞台とかダンスとか、フィールドレコーディングとか、いろいろな仕事に携わっていますが、わけても、映画の音との出会いというのはどのようなものだったのでしょうか。

森永:基本は、僕は映画なんですよ。自分のベース、自分は音をやっているけども、どうしても、映画の思考を変えられなくて。僕はすごいちっちゃい頃から映画を見ていて、だから映画と音楽──というか映画と音か──映画・音楽・音っていうのが同じ軸であった。

中でもやっぱり、ダンスとか演劇とか、後は自分が少しパフォーマンスみたいなことをやっていたりして、だから割と芸術と呼ばれる分野には興味があったんだけれども、映画の音って全然知られていない。映画音楽はCD屋さんに行ったら、サウンドトラックっていう名前がついているけど、でも本当のサウンドトラックの意味って、セリフとノイズが合わさった一つの集合体のことをサウンドトラックっていうわけで。サウンドトラックを組み合わせるうえで、すごい情熱を捧げているアーティストって、そういえば僕はあんまり知らないなと思って。それで映画の音にすごい興味を持ち始めたんだよね。映画の音をやっている人って割と二つに分かれていて、アーティスティックな人か、エンジニアリングがすごい好きな人。でもサウンドデザインって、それらを合体させたところで、僕にとってはとても面白い分野だなと思って今に至る感じです

あと、僕は、ジャック・タチの映画を観たときに、これはすごいぞと。ジャン=リュック・ゴダールとか、いわゆるヌーヴェルヴァーグ以降に音と映像で実験的なことをやっている人とか、60年代後半から70年代の日本映画で武満徹さんや実験工房の方々がやったこととか、すごいなと思うんだけど、僕はやっぱりジャック・タチの映画にものすごい影響を受けていますね。

音とレイヤー

小手川:今回の映画では、うめき声とか足音とか、自分が手作業で録音したものも多く使っています。声の出演者たちの声も、同じように自分たちで録音しました。そうした音が、森永さんのサウンドデザインによって映画になったときに、自分たちが素人仕事で録音した音だとわからないようになったというか、とても不思議なサウンドになりました。

つまり、森永さん自身が録音したのではない音をたくさん使っていただいており、相互に、こういう音が欲しい、こういう音を使ってほしいと連絡した中で、映画の音の世界をつくっていったわけです。そういう制作環境で、森永さんは、音を録音することと、その音をレイヤーで重ねていく編集作業とを、どういう関係で考えていたのでしょうか。

森永:……とりあえず、聞くってことなんだよね。とにかく聞く、それに尽きるかなって。特に身近にテクストとして書かれたトラックがあったりすると、もう聞かなくてもわかるじゃん。でも聞かないと。だって音なんだもん、って。僕たちは相当テクストに取り囲まれているっていうか、音なんだけど、ぜんぶ文字情報が入ってきて支配されている。

世の中にはいろんな音がレイヤーになっていて、自分たちに必要な音を抽出している。でも映画って、独自の時空間を使った現実の模倣なわけじゃない。だから、微妙な現実感をつくるときって、やっぱり……世界をつくり直せるっていう、つまり僕はおそらく、みんなが聞くいろんなレイヤーを、僕が聞いて抽出する音に変えちゃえるというか、神様みたいなもんだよね。撮られた世界の中に音が、現実とは違ったダイメンションというか、レイヤーとして聞こえてくるっていうのは音のある種の、コンポジションなんだけれども、ミュージックコンポジションとは違って、音の、サウンドコンポジションなんだよね。

小手川:自分の耳で聞いている世界の音がそもそもレイヤーとしてあるということですね。使用する音を聞き込むっていうのも、音の層への意識が根底にあるのでしょうか。

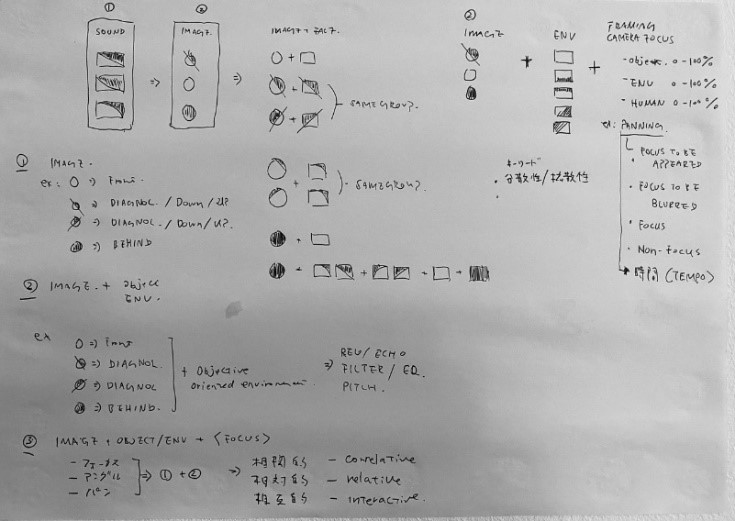

森永:やっぱり聞く音っていうのは大事って気がする。だって同じ音でも、顔の向きを変えたり、片耳だったら違うように聞こえるし、あと再生装置が違ったら同じ音でもぜんぜん違って聞こえてくるわけで。だから、いろいろ自分でこういう感じのことを書いていて〔ノートを見せる〕音がどうなったら聞こえるのか、音っていうのがどれだけ多くの、一つの音がどれだけ多くの層を持っているか、っていうのに興味があって。

(森永氏のノート)

(森永氏のノート)

小手川:一音とっても聞き方によってかなり印象が違う、しかも一音の中にも非常に複雑なレイヤーがある──そういう音の捉え方なんですね。

森永:映像の中の音って、一音の表現を成立するのみならず、そこに0.5音を加えて1.5音として提示することも、今のデジタル技術を用いれば可能だなって思ってます。なぜなら音は映像が示唆する場所、環境、事象によって、音の面/キャラクターを変えることができて、ある種、付加的な側面=0.5の部分ですね、を自在につくり上げることができるからです(喩えたら、スタジオで記録された生の状態の音が1だとしたら、映像が示唆する視覚情報に同期させるためのエフェクト効果の部分が0.5音になるわけです)。これは、音をオブジェクト・ベースで立体的に音をデザインしていけるようになったからこそ、ある種0.5音だけを表現としても多用できると思ってます。そして、その音が、カメラ・アイが指標する音に対して複数の面(ディメンション)を創造し、映像側にフィードバックすることで、より一層音と映像の表現を豊かに、そして複雑にすることができる気がするんです。

と同時に、音というのは混ぜることもできますよね。これまで、ある音Aが他の音Bに変化していくような効果はクロス・フェードという技術を用いることで容易にできたんです。でも同じようなアイディアで、音のモルフィング効果というのを用いると、ある音Aが音Bに混ざりあって変化していくその過程の最中の周波数を抽出し、全く違うオルタナティブな音としてつくり上げることもできるわけです。それは、まさに、デジタルだからこそできる0.5音の可能性なのかなっていうのも考えています。

でも、この部分はあまり話されていないような気がしています。だから映像の音について……もうちょっと議論しながら、デジタルメディアによって視聴覚の音と映像の関係性が多層的に絡まり合う実践がもっとできるんじゃないのかなって思っている。

小手川:『籠城』の音づくりには、デジタル時代における映画音響の新しい可能性を探求するという発想があったわけですね。映像と音についての自分たちの感性が、デジタル技術の普及によって変化しているということも重要であるように思います。今の時代に、世界の音をどのように聞くことができるのか、この映画の制作を通じて強く意識させられました。

制作の場から考える映画『籠城』の音たち

福田:久保田さんは、とにかく演奏しているときは演奏行為で手一杯で、自分が一体どのような演奏をしているのか意識的に聴くことはできず、みずからの演奏のありように録音を通じて事後的に出会うことになったとおっしゃっていました。他方で森永さんは、とにかく聴くことが重要で、聴くことからしか何も始まらないとおっしゃった。「聴く」ことについての、お二人のいっけん相補的な見解が、僕にはとても面白かったんですよね。矛盾しているようだけど、「聴く」ことの重要性の認識という点ではどこか通底している。それは、私たちがみずからをとりまく世界をいかに聴いていないかという赤裸々な事実を逆照射しているようでもあり……。「聴く」という日常的な営みの底知れない深さや豊かさと出会い直させてくれるような音響の世界が、『籠城』のとても魅力的な部分だなぁ、と感じています。

「聴く」ことについてさらに申しますと、『籠城』は「資料に基づきながら」つくられた、というお話がありました。過去の資料は、基本的には語らないもの、声を奪われたものとして私たちの視線に晒されざるを得ないものです。そこから主人公は何事かを聴き取ってくる。そしてその聴き取られた声が、現在の複数の声と交響する。そうした意味で、この映画の重要な賭けとは、聴こえざるものをいかに聴くか、という点にあったのではないか、とも思いました。

小手川:お二人の相補的な対比について僕が面白いと感じたのは、久保田さんが自分の身体を通じて、特異な一回性の音を録音するという一方で、森永さんがさまざまな音を何度も何度も反復して聞いて音をつくっていくというところです。そうして最終的につくられる映画の音は、森永さんのおっしゃったように、ある種の現実性をもった新しい世界である。それはつまり、万人が共有可能な一般性を音の世界に持たせるということだと思うんです。特異な音の経験が、映画という媒体を通じて反復可能なものになり、そうして反復不可能な音が共有できるものになる……そういう二つの極が、映画の音において切り離せないものになっているのが実感できました。

久保田:私も振り返って自分の創作について考えるためのすごく大きなヒントをいただいていると思っています。私は修士論文を作曲家の近藤譲について書いていて、タイトルは、「近藤譲の作品における 「一音」の布置:器楽アンサンブル作品を中心に」なんですが、つまり、一音と言われている音の実態とは何なのか、一個書かれている音があればそれに対応する一つの「響きとしての音」がある、というだけではないのではないか、実際に聴こえてくるのはここに書かれているものだけではないんじゃないか、ってことを考えていたわけなんです。近藤譲は、エクリチュールと聴取の関係をドラスティックに捉え直しながら、「一音」という概念を拡張していると思います。近藤譲と森永さんは関わっているフィールドが全く異なりますが、「聴く」という行為の持つ豊穣さを考えさせられるという意味でどちらからも大きな刺激を受けます。

先ほどの森永さんの映画経験を、非常に面白く伺っていまして。というのも、私も映画音楽、というか映画の音ですかね、昔から興味があったんですけれども、私の場合最初に興味を持ったのは、レナード・バーンスタインの『ウエスト・サイド物語』でした。あれは舞台の音楽が出発点ですし、独立した音楽作品としても成立し得るものなんですよね。そこから入って、ヴィットリオ・デ・シーカの『ひまわり』のテーマ曲を自分で耳コピして楽譜に起こして弾いたりとか……自分の場合は、音楽、あるいはオリジナルサウンドトラックとしてCDに曲順で並ぶような音から入ったんだな、と翻って考えたわけです。それをひっくり返す契機があって、それはビクトル・エリセの作品を見たことでした。エリセの作品を通じてちょっと聴く耳が変わったというか、先ほどから森永さんもずっとおっしゃっているような、音楽としてではない様々な音というものに自分の耳を向けるきっかけになったのは、私の場合はエリセだったんです。

音は一回ごとに全く異なるものなのに、楽譜があることによって「同じものですよー」ということにされてしまいがちというか、お約束になっている。だから、自戒も込めてなんですけれども、作曲するときに、すべてを聴くということを考えておかないと、聴きたいものしか聴き出せなくなっていくな、というふうに思っています。

福田:一音というものの「一」の輪郭線が、聴き入れば聴き入るほどにわからなくなってくる、というお話はとても興味深いですね。現在この世界には文字としての言葉がそこかしこに溢れかえっていて、今ふうに言えばハッシュタグのように、「この音はこういう意味です」といったかたちで「一音」の輪郭線をより強固なものにする傾向が存在しているように思います。さっきの森永さんのお話だと記号性みたいなものが溢れかえっている。そうした記号の枷をいかに外していくのか、そして輪郭を曖昧化していくのかが求められているのではないでしょうか。

先ほど森永さんから、ジャック・タチの名前が挙がっていましたね。タチの映画、たとえば『ぼくの伯父さん』で、子供たちがピューッと口笛を鳴らして道ゆく人にいたずらを仕掛けたり、『ぼくの伯父さんの休暇』のトンマな音に満ち満ちた浜辺のシーンだったり、「どうなってんだこれ?」というような音と映像のつながりが、「映画体験」と言うほかないものとして、私たちを笑わせてくれる。あのアフターレコーディングの豊かさが1950年代に成立しているというのは、結構驚くべきことかもしれません。

それに対して、久保田さんが挙げたビクトル・エリセの映画は、基本的に同時録音の世界ですよね。撮影の場にマイクを同時に立てて、ということで、あの独特の気配が成立している。かつてのインタビューで、『ミツバチのささやき』も『エル・スール』も、いずれも同時録音だとエリセ自身が答えていたように記憶しています。そういう意味では正反対なタチとエリセいう映画作家の、いずれもきわめて豊かな世界が、『籠城』というざわめきに満ちた映画の成立にかかわったお二人それぞれの来歴において重要なものであったと伺って、あたかも対極のものが相補いあうかのようで、とても興味深く思いました。

僕が『籠城』を見たときに「ああこうきたのか」ととりわけ感じたのは、小手川さんがライトモティーフとおっしゃった音の響きです。ピアノのアタックの音を消して、残響だけが聴こえている。だからこそ、そこにピアノという記号とは別のものが聴こえてくる。ピアノの一音の倍音列が、あたかも映像にかかる虹のように聴こえてくる印象を持ちました。想像ですが、「これはピアノの音だ」と記号化された録音を繰り返し聴いているうちに、小手川さんのなかでいわゆるゲシュタルト崩壊が起きて、使ってみようと思われたのではないか、と。映画の中ではあの音が洗練されたかたちで、かつ映画の持続を成立させるものとして響いており、「ああこうなったのか」と感心した次第です。先程の「一音を聴き入る」という話でもあるし、「ピアノの音」「ピアノの音楽」という文字的な意味の枷を外していった先に現れたものでもあると思う。

小手川:あの音に出会ったのは本当に偶然で、聞いているうちに面白いと思って、抽出してみたら実際に面白かった。輪郭がだんだんと消えていくような、ピアノのささやき声のようなものに聞こえたっていうのが第一印象でした。それは、声の出演者たちのセリフの、その言葉を意味が崩壊しそうになるくらいまで反復させるという映画の声へのアプローチと重なるところがあったと、いま振り返って思います。

『籠城』でさまざまな水準において音の輪郭を曖昧化させる方向に進んだのは、それがやはり映画の主題とかかわっているからだと思います。久保田さんのお話ともつながることかもしれません。聞きたいものだけを聞かずにいろんな音に耳を澄ます、見たいものだけを見ないでいろんなものに視界を広げる、という……逆に、見たいものだけを見ようとすることは、輪郭線を明確に定めようという方向にいくと思うんです。あるいは、聞きたいものだけを聞くことは、ここまでが自分の聞きたいものだと定めることではないでしょうか。「見たい」「聞きたい」という自分の欲望にはっきりとした輪郭を与える、曖昧なものに確固たる境界線を引くという志向を帯びてしまう側面があると思う。『籠城』のテーマと結びつけると、本郷から移転した駒場時代の一高生たちがこだわったもの──一高の伝統や歴史を新天地に受け継ごうとして強く拘泥することで、見えないものや聞こえないもの、つまり排除されるものが生まれてしまうわけです。「一高とは何か」という線引きへの強迫的な不安と欲望が、当時の一高における「籠城性」をつくっていると自分は感じていました。そうした「籠城性」を定義する境界を両義的に表現するためにいかに映画の音が大事だったかということを、今回のお話を通じて再確認できました。

(『籠城』より)

(『籠城』より)

おまけ:リモートでの映画制作を通して

森永:やっぱりリモートだから面白かったっていうのはたくさんあって、僕なんかは全然制作チームのことを知らないし、小手川さんと話すときも、カメラを見ているだけなんだけど、渋谷QWSでシンポジウムをやったときに小手川さんを見て、髪の毛めっちゃ長い!って思って。なんかもう、そういうサブのエッセンスがこの映画制作にはいろいろおもしろおかしくあって、みんなのモチベーションというか、フローを滑らかに綺麗にしたのかなとか。

久保田:私も長いなと思いました。あと、ふだん画面上で会っているから、実際に会うと、小手川さんは結構背が高くて、見上げる感じになって、それがすごく新鮮で。

福田:ディスプレイ上のトーキングヘッドの状態でしかお互いに知らなくて、対面して初めて全身現れると、顔立ちなどから自分が勝手に抱いていた先入観がバッと露わになる。

久保田:声の方の録音っておそらくバラバラの状況で録音されていて、音質の方向性もかなり違っていたんじゃないかと思ったんですけれども、それを一つの画面に入れる際にどういう調整をされたのかなと。

森永:技術的なことを言ったら、エコライジングをしたりとか……はじめはトラックにそれぞれの人の声をアサインして、エフェクトかけてやっていたんですけれども、誰が誰の声だかわからなくなってきちゃって……気づいたら、一つ一つの音にエフェクト加工していた感じになっちゃって。最終的には面白いなと思った。シーンによっては、声の人たちの声が若干変わっていて、別のシーンになったらその声が若干変わっていて、という質感の違いが逆に面白いと思いましたね。ささやき声みたいなやつを聞かせるようにしたんですけれども──あれは単純に音の大きさを変えたりしたけど──ふだん話している声でささやき声ってあんまり聞こえないものを逆転させたいと思って、そうなるように中高域の音の周波数を上げた。単純に周波数を一つ一つ付けていったという感じですかね。

小手川:森永さんは、声の出演者が複数人いる中で、各々の顔を知らずに作業していた期間が長かったと思うので、声質などからキャラクターを想像していたんじゃないかと思うんですけども。

森永:……でもMVPは小手川さんのうめき声だと思うよ。だって、たとえば学生の点呼するときの声、あれぜんぶ一人でやってるんでしょう。すごいよね。「何とか! 何とか!」って名前を叫んでいて。

小手川:かつての軍の点呼映像とかを見て、それをなんとなく覚えてから録音したんです。上映後、あの声は何だったんですかと聞かれて、実は自分の声だったと答えたんですが、どうも当時の歴史音源か何かだと思っていたらしい。そのように誤魔化せていたならよかったです。

(地下道で「うめき声風点呼」を録音する小手川氏)

(地下道で「うめき声風点呼」を録音する小手川氏)

森永:三つくらい点呼の録音をしてくれていて、一つは当時の熱血教師が点呼するような感じの声で、他はうめき声風にやってくれたのもあって。本当にこれは……上映が決まったら、特典サービスみたいなので小手川音源集みたいなものを出したらね。いやもう聞いたときには本当に笑ったわ。それで、この人はマジだから、絶対にマジでやろうと心から決めた録音だった。

小手川:よかった、壁ドンを恐れずに録った甲斐がありました。

映画『籠城』今後の上映スケジュール

【日時・会場】

2022年5月19日(木)18:30-(18:00開場)場所:駒場キャンパスI 900番教室

アフタートーク:太田光海(ゲスト)× 小手川将(監督)

上映会のお申し込みは、映画『籠城』のサイトの下部にございます「上映会お申し込み」フォームからよろしくお願いいたします。

スピーカープロフィール

小手川将

東京大学大学院博士課程。映画論、表象文化論。論文に「観察、リズム、映画の生──アンドレイ・タルコフスキー『映像のポエジア』の映画論における両義性」(『超域文化科学紀要』26号、2021年)。2016年に短編映画『グッバイ・ガール』を発表。

久保田翠

音楽家。近年の作品としてソロアルバム『later』(2020)、飯嶋桃代展「Recovery room―ましましいねつるかも」会場音楽(2021)、『ピアノで弾くチャーチソング 〜讃美歌・聖歌』(2021)など。現在、聖学院大学人文学部准教授。

福田貴成

聴覚文化論、表象文化論。最近の共著に細川周平編『音と耳から考える──歴史・身体・テクノロジー』(アルテスパブリッシング、2021年)。現在、東京都立大学人文社会学部准教授。研究教育と並行して、独立音楽レーベル ombrophone records を運営。

森永泰弘

サウンドアーティスト/サウンドデザイナー。東京藝術大学大学院を経て渡仏。帰国後は世界各地をフィールドワークしながら映像や音響を用いた展示作品や音源の制作を行っている。